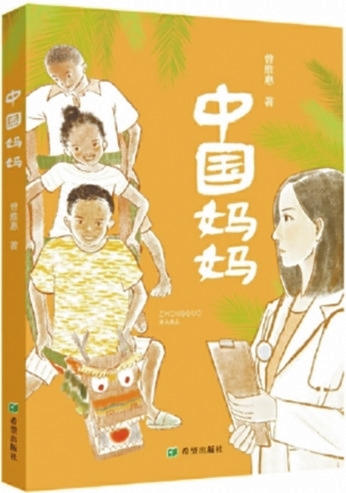

《中国妈妈》曾维惠著/希望出版社2024年5月版/36.00元

ISBN:9787537990103

关键词 中国援非 医务人员 传统文化

○李 强

中国作家协会和浙江省委宣传部刚刚成功举办了首届国际青春诗会——金砖国家专场,来自金砖10国49位外国诗人和23位中国诗人共同参加了这一盛会。我想从活动中的两个小小的花絮谈起。

第一个花絮。接机那天,我在浙江宾馆大堂迎候各位外国嘉宾。大概是夜里11时许,南非的客人们到了。那天杭州的气温是40度。但他们其中一人穿的是羽绒服,还有一人穿的是毛背心加厚外套。他们甚至连拉杆箱都没有,手里拎着两个硕大的包袱,外面裹着一层亮晶晶的塑料薄膜。在我的印象中,南非是黄金的国度,地理位置优越,自然环境优美,自然资源丰富。我没有想到,他们就是这样——请允许我用一个词——贫穷。非洲的黑人朋友见到我就和见到亲人一样,拉住我的手久久不肯松开。我能够感觉到他们的手在微微颤抖。我也被他们激动的心情所感染。

第二个花絮。到北京后,我们去长城和故宫游览。正值暑假,长城上、故宫里,到处都是孩子。见到黑人叔叔,孩子们一波又一波地涌过来,大大方方地打招呼:“Welcome to China. We want to take a photo with you.”其中还有一波是从新疆远道而来的孩子。孩子们的笑容真诚、阳光和灿烂,非洲朋友的态度亲切、友好。我拿起手机给他们拍照,在镜头中我发现,白白净净的中国少年和黑得发亮的黑人叔叔,他们的笑容是那么的相似。一个导游好奇地摸着我手中“国际青春诗会”的小旗子,问:“为什么你的旗子这么吸引人?下次我们也印个和你们一模一样的。”

是啊?为什么呢?我们虽然肤色不同,语言不通,相隔遥远,素未谋面,但我们的心与心是互相连通着的,孩子们的心和非洲诗人的心也是互相连通着的。我不禁想到了坦赞铁路,想到了中国在非洲援建的公路、港口,想到了中非经贸往来,想到了中国在民生方面无私、真诚、不求回报的对非援助。中国真心实意希望非洲人民过上和我们一样幸福美满的生活。1963年4月,第一批援助阿尔及利亚的13名中国医疗队队员抵达阿西部城市赛伊达,拉开了中国援非医疗的序幕。一个甲子以来,一批又一批中国白衣天使奔赴非洲,用智慧、汗水甚至生命,谱写一个个大爱无疆的动人故事,彰显中国与广大发展中国家同甘苦、共命运的天下情怀。

作为一名从事对外文学交流工作的中国作家协会的工作人员,同时作为一个小说写作者,我非常希望能有更多作家拿起笔书写中非友谊的故事,书写中非友好交往、合作共赢的故事。

曾维惠的新书《中国妈妈》,以两个非洲孪生兄妹程中、程华和一个中国孩子林思齐的视角,从小切口进入大主题,用朴实自然的语言,娓娓讲述中国援非医疗队的工作和生活日常的点点滴滴,看上去波澜不惊,实则却是惊涛骇浪。

高楠的母亲“妈妈程”多次参加中国援非医疗队,其工作给当地很多家庭和孩子带去了福音,程中本名叫巴赛尔、程华本名叫依布蒂哈吉,他们就是在“妈妈程”的救治之下才活过来的。“妈妈程”后来牺牲在非洲那片遥远的土地上。小小年纪的林思齐与高楠不是同一代人,但他的妈妈也是参加医疗队抗击埃博拉病毒而被非洲“吞没”的。小说没有用可歌可泣的笔法直接书写这些悲壮的故事,而是用亲人的思念,颇为巧妙地设置悬念,吸引着读者去探究:当初到底发生了什么?在对一件件日常生活琐碎的描写中,带着读者缓缓地探寻看似平凡的事业之中蕴含的巨大能量。

曾维惠是一位高产的儿童文学作家,她擅长准确把握孩子的心理。一方面,是对书中人物心理的把握。另一方面,是对读者特别是儿童读者心理的把握。她更多地把世界的美好呈现给孩子们,把人间的真情、真爱呈现给孩子们。《中国妈妈》一书在书写中非友谊的同时,巧妙地把中华文化融入故事之中,充分展示了中国人、中国文化、中国发展的魅力。

山川异域,风月同天。一步步升华中非友谊,就是援外医疗的意义。非洲人民不可能记住医疗队员每个人的名字,但是他们一定会记住中国医生这个群体,这个群体最美的名称,或许就是曾维惠新书的名字——中国妈妈。

这就是我在讲述两个花絮时提出的那个“为什么”的答案。参加国际青春诗会的非洲朋友,是不是也有一位“中国妈妈”?那些可爱的中国孩子,是不是也读过像《中国妈妈》这样书写中非友谊的文学书?“一带一路”合作的故事还有很多很多,需要作家朋友沉下心来挖掘这座中外友好交流的“富矿”,期待有更多书写各国人民友谊的文学作品面世。