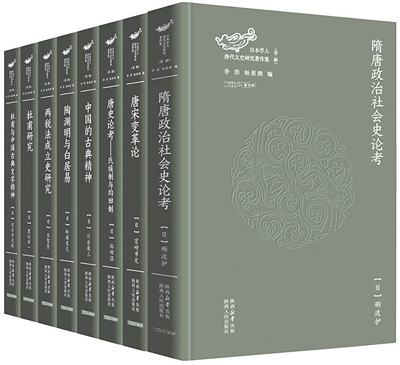

《日本学人唐代文史研究》(第二辑)李浩、松原朗主编/陕西人民出版社2024年7月版

关键词 日本 汉学 传承

○张渭涛

近年来“域外看中国”渐成显学,尤以“东亚汉文化圈”视角最为人称道。作为“丝路考古”与“唐代文史”研究重镇的西北大学勇领风气,现任中国唐代文学学会会长的李浩教授联合日本杜甫学会会长松原朗教授,于2019年7月主编并出版了能够体现当代日本唐代文史研究特色的《日本学人唐代文史研究》第一辑“八人集”。目前该套丛书的第二辑、日本唐代文史研究现代大家名著的“八人集续编”,列入陕西人民出版社“海外研究中国书系”,于2024年7月出版发行。

通过这两辑“八人集”,可以感受到日本汉学界对中国古典文化抱有一贯的“敬爱、传承、融汇、创新”精神。两辑丛书所甄选的著者也能反映出日本汉学研究三大主流学派各自的传承关系。两套“八人集”所选的作者已然占据日本三大主流汉学学派传人的半壁江山。

我翻译了两辑丛书中的三部:第一辑松原朗《晚唐诗的摇篮——张籍·姚合·贾岛论》、第二辑吉川幸次郎《杜甫与中国文学的精神》与松浦友久《陶渊明及白居易等白唐代文学研究》。由此三作也可看出日本从20世纪中期(吉川幸次郎)到20世纪后期(松浦友久)再到21世纪(松原朗)之间的传承与创新。

首先,日本的现代中国文学研究权威、学者吉川幸次郎(1904—1980),自幼热爱汉文且以“支那人”自居,敬慕孔子而字“善之”,一生坚持穿汉服、说汉语、写中文,并自诩“市井中的儒者”。《吉川幸次郎全集》自1968年至1996年,历经“自编版”“增补版”“决定版”“遗稿集”“讲演集”等扩充,现有31卷行世。

其次,日本汉诗及李白研究权威松浦友久(1935—2002)在继承发扬津田左右吉所创立的早稻田大学“东洋学统”,注重“文献考证”学风的同时,还受教于“京都学派”仓石武四郎创设于东京的汉学塾“仓石中国语讲习会”,接受了晚清考据学的小学与音韵学学术熏陶,精研日本汉文学史、汉文音韵学文字学、唐诗与日中比较诗学。松浦从文献考据与史地实证相结合的角度,以黄河为线索研究唐代诗歌,掀起了20世纪80年代风靡日本列岛的“唐诗之旅热”。正如吉川幸次郎后来转为日本儒学研究,松浦也更为注重发掘日本汉诗自身的同一性特质,从而为日本汉诗源流及日中比较诗学研究奠定了里程碑式的基础。

最后,作为松浦友久弟子的松原朗主编,代表着21世纪日本唐研学界的一个新高度。承继导师《唐诗之旅·黄河篇》,松原推出了《唐诗之旅·长江篇》(社会思想社1997),也在日本广播电视台(NHK)主持“唐诗讲座”,并以专著《中国离别诗之成立》(研文出版2003)获得早稻田大学文学博士称号。松原着力发掘杜甫对后世尤其是对中唐文学的深远影响,完成了日本中唐文学研究的阶段性成果《晚唐诗的摇篮——张籍·姚合·贾岛论》(专修大学出版局2012),创造性地提出以张·姚·贾等为代表的晚唐武功体具有“崇尚俭朴与倦怠懒散”的审美特质。作为新世纪日本唐研学界的代表,松原朗最突出的贡献是:在继承发扬日本汉学界“敬爱之传承、了解之同情”传统的同时,着力强调日本对中国古典的主动受容并发挥出有别于中国的日本独创性,激活出中国传统文化的崭新魅力。

据日本学者佐藤浩一博士近年连续发表的《年度日本唐代文学研究》统计,2013年~2020 年,日本共出版中国唐代文学研究专著55部、发表论文200篇、出版译注47部、出版译著5部、发表译作5篇等,尽显日本持续而强劲的唐代文学研究活力,而其中的中生代及新生代的研究者尤显“日本本位”的创新性趋势与特色。

人类命运共同体的宏伟目标与民族文化自信之间是具有逻辑和实践意义上的内在关联的。新世纪与新使命下的中国传统文化不仅要继承自信,还需要借鉴发展。而中国文化要“自信”,首先就离不开以“东亚汉文化圈”为首的域外文化的“他信”,其次需要通过与域外文化之间的“互信”,才能最终达成世界文化美美与共的“共信”。

在这个重要历史节点上,由中日两国学者共同主编的《日本学人唐代文史研究》(第二辑)就尤能彰显其标榜风气、深中肯絮的学术价值与“山川异域,心理攸同”的人文关怀。对于国内学界而言,在了解日本汉学“敬爱、传承、融汇、创新”精神的基础上,进而如日本主编松原朗所言——不断去体认领悟“日本这种滋养其汉学所特有的‘放任’的人文与风土”,以研习借鉴日本汉学千余年来受容与创造的典范意义。