■李 纯(陕西嘉汇汉唐书城营销总监)

当下,虽然线下零售市场逐步恢复,人流客流得到恢复,但随着线上消费尤其是兴趣电商平台的崛起,实体书店依然面临着较大经营压力。据相关数据显示,截至2021年,实体书店在图书零售市场的销售占比跌破30%,其中,新华书店渠道销售占比88.9%,其他书店仅占11.1%,且这一差距仍在不断扩大。今年年初以来,不少民营书店遭遇租约到期、经营困难等现实问题,纷纷传出闭店消息。民营书店弱在哪里,如何产生效益实现持续经营?新的市场竞争中,实体书店如何发挥优势?怎样谋划布局?

经营结构单一,多元经营难破局。通过对部分实体书店进行调研发现,当下实体书店在经营中存在四个现象:一是经营结构简单;二是依赖线下流量,线上销售占比较低;三是以图书零售为主,不涉及上游出版领域;四是集中化多元经营。可以看到,部分书店虽然引进了文创文具产品,但仅将其作为图书产品的补充,而未更加重视,图书销售仍是主要收入来源。这一现象,在经济欠发达的地区较为普遍。但也有部分书店在拓展新业务时,注重与图书业务的关联性,并通过互联网渠道经营,取得了不错的成绩,多元经营占比较高,整体销售额也较为可观。这说明,当下民营书店的发展尤其是多元板块发展,存在着较大的不平衡。

长期以来,一方面,实体书店以规模取胜,依靠规模获取足够的现金流,但利润空间依赖图书本身,且近年来线上渠道的进一步发展,既造成了线下客流减少、零售下降的困境,也让图书利润不断被压缩,多元经营占比低造成书店销售进一步萎缩;书店员工相对稳定意味着流动性较差,新理念和新型复合人才进入书店、留在书店都是难题,再加上没有足够的资金对员工素质进行提升、对门店进行重装改造,导致发展乏力,业务方向不明确,未来发展不清晰。另一方面,书店的用户画像清晰、客群稳定性高、会员基数庞大,现有业务渠道稳定、产业链条完整,不少民营书店的品牌价值较高,在地理位置上也具有一定的优越性,成为书店转型发展的优势和保障。此外,从宏观来看,多地政府出台了支持书店发展的相关扶持政策,阅读市场的增量仍然可观,而且随着新技术的产生,书店抓住机会打一个翻身仗并非异想天开。

数字化转型,探索兴趣电商。书店的会员、口碑等优势来源于长期积累,但随着互联网的发展,劣势不断凸显、威胁进一步加剧,优势将愈发脆弱。在现有支柱性业务相对稳定的情况下,利用政策导向,加速数字化变革,在数字化变革中着重企业内部信息、流程及业务的进程,扭转企业劣势,并及时调整自身在产业链中的位置,跟随阅读习惯的改变重塑知识传播体系,是适合现状需要采取的措施。

书店的转型发展方向看似光明,但寻找切入口也有一定困难。视频时代(Web2.0),抖音、B站、微信视频号等视频平台,是近几年实体图书销售的增长板块,得益于视频的高速传播和增长用户。近几年的传统书店尤其是民营书店转型中,不难看到有发行商开始向上探路,与出版社合作进行图书创作,利用自有C端及B端渠道进行销售,搭上视频的“快车”,从知识的搬运工变为知识内容的合作方,发力多平台多渠道,通过视频传播开展新的合作模式。

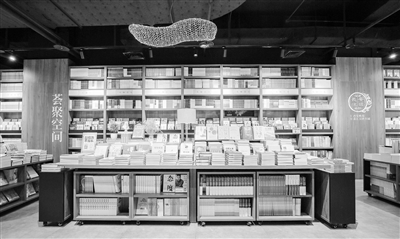

未来,出版、发行、读者三者之间的关系可能更为复杂,通过“场”——书店将类似目标的群体集合在一起。新书通过书店与读者见面,学生通过书店接触学者,艺术家通过书店与观众见面等,出版物的表达也会更为立体,不限于纸质载体,读者本身又会成为内容的创作者,各自独立又相互关联,三者之间的关系会因为共同的目标变成阶段性合作者,从而形成一种新的知识传播体系。

实体书店的存在对大多数人而言已是一个文化情怀,早已失去了知识传播的意义,所以更多的是在做情怀。但是一个行业的衰落、是否需要退出市场,也有其自己不同的历史使命。脱离纸质图书作为主要承载的知识传播,就像小说被首次改编搬上荧幕一样,针对图书内容的再创作,势必会形成一个新的市场。实体书店保留实体和书的部分,放弃对于实体书的销售依赖,对上深入内容创作,对下做好知识空间体验塑造,或许是未来的方向。