○张百军

“黄河之水天上来,奔流到海不复回。”发源于青藏高原巴颜喀拉山脉的黄河蜿蜒东流,一路浩浩荡荡,犹如一条巨龙,横贯黄土高原、黄淮海平原,气势磅礴,奔腾入海。黄河,中华文明的发祥地,中华民族的母亲河,深植在中国人民心中,铸就了中华民族的根和魂,孕育了光辉的黄河文化、璀璨的中华文明。

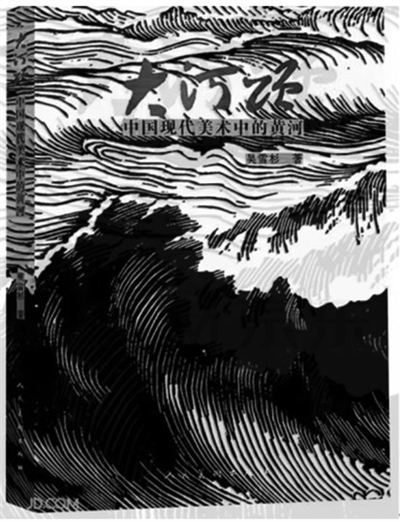

研究黄河文化,讲好黄河故事,深入挖掘黄河文化蕴含的时代价值,是新时代赋予文艺工作者的使命。文艺工作者不仅要搞好黄河主题文艺创作,也要做好相关理论阐释。20世纪初以来,用黄河比拟、象征中华民族的美术作品大量涌现。这些美术作品中的黄河形象如何被塑造出来,“黄河精神”如何体现、黄河如何成为中华民族的象征、体现中华民族蕴含的伟大力量?人民美术出版社出版的《大河颂——中国现代美术中的黄河》一书对上述问题作出了自己的回答。

该书作者吴雪杉博士从黄河主题经典美术作品中精心遴选20件(组),涵盖中国画、油画、版画、雕塑、摄影等艺术门类,运用图像的个案分析方法,通过解读不同时期、不同艺术家创作的黄河美术作品,探讨这些作品得以诞生的社会背景,分析艺术形式背后镌刻的价值观与文化理念,串联起一部黄河的现代视觉发展史,为20世纪中国艺术史以及黄河的视觉文化史提供一个视觉佐证。

作为《大河颂》的责任编辑,笔者有几点编辑心得。

第一,美术视野下黄河民族意义的生发。《大河颂》第一章《黄河、延安与黄河大合唱》梳理了黄河民族意义的产生。1939年,作曲家冼星海在延安窑洞中叼着烟斗凝神构思创作《黄河大合唱》。这一场景被版画家马达用木刻肖像画的形式表达出来:一位为人民大众服务的音乐家正在书写一首“抗日之歌”。这一民族解放的高歌在21世纪成为革命历史题材,进入“国家重大历史题材美术创作工程”,由詹建俊、叶南以三联画的形式创作完成,名为《黄河大合唱——流亡·奋起·抗争》。

第二,革命与战争时期的黄河。在全民族抗日战争中,中国共产党带领中华儿女浴血奋战,其中有三个“渡黄河”的重要历史时刻被美术工作者提炼、创造。此类主题性创作将黄河与中国共产党开天辟地的伟大事业紧密联系在一起,“黄河精神”得到进一步阐释。

第三,社会主义建设的探索和曲折发展中的黄河。1949年以前,黄河流域水患频发,黄河两岸的人民深受其害。新中国成立后,黄河得以新生。黄河治理成为社会主义建设必须攻克的重要课题,“除害兴利”的治理方针很快得到确立,三门峡水利工程建设被正式提上日程。这一时期,谢瑞阶的《黄河三门峡地质勘探工作》、吴作人“三门峡”组画、傅抱石的《黄河清》以及刘岘《黄河新貌》颇具代表性。

第四,人民的黄河。黄河的面貌不仅仅在黄河本身,还在于黄河与人的关系。在《大河颂》看来,在普通人而非英雄身上寻找、发现民族的生命力量,是20世纪70年代末和80年代初文艺界的一种思想倾向,故而这个时期的美术创作者将目光投向黄河两岸的普通劳动者。由此,《大河颂》阐释这样一个观念:作为民族象征的黄河恢宏而辽阔,充满精神性的力量;而作为个体生命体验对象的黄河,却有无数种可能。

第五,黄河的风景。黄河的自然风景是“黄河精神”的重要组成部分。黄河之美,或秀美旖旎,或壮美磅礴。从巴颜喀拉山到渤海湾,奔腾的黄河水谱写着壮丽的乐章,哺育了世代的中华儿女,也塑造了璀璨的中华文明。在描绘黄河风景的作品中,艺术家们所呈现出的往往也不是单纯的黄河本身,而是中华民族与黄河相互依存、相互激发,是黄河与中华儿女的对话。画家们神游在自然的黄河与观念的黄河之间,不断拓展黄河的视觉呈现方式,同时也在各自表现的黄河作品中凝聚了属于自己的独特感受与艺术风格。

第六,一部黄河的现代视觉发展史。《大河颂》选取20件(组)作品,对呈现艺术作品创作背后的理念、创作手稿等一手资料进行深度解析,多视角解读黄河主题作品的丰富性。作者探讨黄河主题经典美术作品创作与观念构建和精神象征生成之间盘根错节的复杂关系,以期为读者理解20世纪中国艺术史及黄河的视觉文化意象提供丰富的参照。