创作谈

声音的力量,让生命发光

■赵 菱(儿童文学作家)

我一直想写一部关于演讲的作品,在动手写这本书之前,我做了很长时间的准备,心中也已经有了好几个孩子的身影。但是他们仿佛总是站在故事之河的对岸,遥遥地望着我。

“铛——”墙上的钟表发出悠长的声音,表针指向5点,一个小女孩搬着板凳坐到阳台上,等妈妈下班回家。女孩患有先天性重度耳聋,被医生判定终生无法说话,但身为电视台主持人的妈妈费尽心血,教会了女儿说话。后来,女孩甚至登上演讲台,成为“小演说家”。

另一个“卡车女孩”,从小在爸爸开的卡车里长大,有着令人惊异的聪慧和乐观。她还不认字时,就通过观察路灯的形状,记住了城市里多条道路的名字。

江苏一个男孩和妈妈的故事让我久久难忘:男孩自出生后,就没见过自己的爸爸。等他长成阳光少年后,妈妈才告诉他一个隐藏了10年的秘密。在西藏雪山上,男孩发出了内心深处的声音。

“南京美景真是草帽没得边——顶好!上鞋不用锥子——真(针)好!”我在熙南里的甘家大院听南京白局,白局特有的诙谐和智慧令我着迷。尤其是一个男孩唱的《数桥》,活泼、灵动,让人拍案叫绝。那一瞬间,他就走进了我的心中。

2021年春天,我在查找资料时,发现全国有几千万名少先队员注册参加“红领巾讲解员”活动,这一数字还在不断增加。无数孩子在演讲中大放光彩,让我很是惊叹,我内心萌发出强烈的创作愿望,4个孩子的形象也愈发鲜明起来。

恰在此时,我接触到一些江苏援藏的资料,还了解到西藏有很多红领巾讲解员,西藏和内地的同学们之间有很多线上、线下的交流,顿时,“空中课堂”的想法从我脑海里冒了出来。在此期间,一直关心我创作的江苏凤凰少年儿童出版社副总编辑陈文瑛时时过问,还给了我一些建议。为了写好这部作品,在王泳波社长的指导下,陈文瑛副总编辑、田俊老师和我一起去了西藏深入生活。

拉萨市委宣传部给予我们大力支持,为我们对接了拉萨市的第一小学、第三小学、达孜区中心小学等学校,还悉心地找到一些当地孩子的家庭接受我们的深度采访。在此期间,江苏省对口支援西藏拉萨市前方指挥部也给予我们许多关心,带我们深入了解江苏援藏30年的历程和感人故事,还专门邀请两位江苏援藏的校长来和我们交流座谈。援藏干部们的深情讲述,令我震撼和感动,很多动人的细节,都进一步激发了我的创作灵感。

我们走在拉萨的一所所学校,和藏族老师、孩子们交流。一个个鲜活的形象像蝴蝶一样,飞进我心里。

那个喜欢跳热巴舞的女孩,手持长柄手鼓和鼓槌,舞姿灵动。她告诉我,她跳舞时能一口气旋转20多圈。

那个热爱赛马和射箭的男孩,高大、健壮,他有些腼腆地微笑着,讲述他和马之间的故事。有意思的是,他7岁开始参加赛马时,当时骑的那匹马已经9岁了。

那个从小在山上放牧牦牛的男孩,给我讲述牦牛的趣事。他会唱关于文成公主的多首歌谣,他的奶奶是文成公主歌谣传唱非物质文化遗产代表性传承人。

那个有着非凡口才的女孩,讲起拉萨的名胜古迹如数家珍。她的父母都是拉萨的导游,她从小跟着父母,练成了“口才冠军”。

此时,4名汉族孩子和4名藏族孩子在我心里相遇了,故事的种子已然发芽,开始抽枝长叶。

从校园、家庭到社会,我们都进行了深入了解,挖掘到很多生动、鲜活的素材。作品中的阳光小学就是以一所寄宿制学校为原型的,书中的次仁扎西校长和仁增多吉老师,原型人物是藏族学校的校长和老师。

回到江苏后,拉萨市委宣传部还帮我们对接了常州西藏民族中学,让我们进一步了解孩子们的内地求学生活。

为了把校园生活写得更真实、有质感,陈文瑛老师又在南京找了一些学校让我进一步体验和感受。我和编辑张海丽老师来到南京市中山小学等多所学校,采访了多位校长、老师和红领巾讲解员,作品中梅园小学的石校长、米老师等人物形象,就此诞生。

我把对演讲的全部热情都倾注到了作品中,决定以西藏和江苏孩子们的演讲为主线,塑造一组新时代朝气蓬勃的红领巾讲解员形象。孩子们的演讲与自身的成长息息相关,他们讲述爱国爱党故事、中华优秀传统文化故事、科技创新故事、民族团结故事、先锋人物故事、独特成长故事……在一场场演讲中,他们经历过挫折,却从不放弃,而是在困难中得到磨炼,变得坚强。声音的力量,让他们闪闪发光。

写这部作品并不容易,但很值得,我遇到了美好的人和事,有很多人帮助过我,我心怀感激。

西藏的壮阔、美丽,人们的热情和善良,给我留下了深刻、美好的印象。和孩子们告别时,他们在校园里一次次送我们,跟着我们来到校门口,依依不舍地说:“你们还会来吗?你们什么时候再来呢?”我转过头来,已经湿了眼眶。

我在拉萨发生高原反应,一位姐姐立刻给我送来了葡萄糖和红景天口服液,我深受感动,写了一封感谢信送给她,信中说:汉族同胞和藏族同胞心连心,我们像石榴籽一样紧紧团结在一起。天下没有远方,人间都是故乡;天下没有远方,有爱就是天堂!

写这部作品时,我感觉情感如泉水一般汩汩从心里流淌出来,我有时欢笑,有时泪湿双眼,一个个人物涉过故事之河,来到我面前,望着我,如此亲切,如此温暖。

作者简介

赵菱,儿童文学作家。作品入选中宣部“优秀儿童文学出版工程”,获中华优秀出版物奖、中国好书、江苏省精神文明建设“五个一工程”奖等。部分作品版权输出马来西亚、越南、阿联酋。

书评

童声里的多维诗学

■陈 曦(天津市作家协会签约作家、评论家)

现实的土壤与生命诗学

《会发光的声音》聚焦现实,以双向并行的方式,讲述南京和西藏两地小学青年教师指导孩子们参加红领巾讲解员比赛的故事。由此展开两地全然不同的风貌,触探城乡教育的接洽点与现实疑难,在雪域高原与现代古都间搭建“空中课堂”,经由童声的讲述,还原两地儿童的生活现场与内心世界,从而书写出一种生机勃勃的生命诗学,直指当下波澜壮阔的时代风貌,深挖推动时代巨浪的“原生力量”。

大多数儿童小说都是在“问题”推动中展开叙事的,《会发光的声音》亦复如是。刚刚参加工作的两位老师面对全班学生时的稚嫩,让他们不得不全身心地投入到对学生的“背景探查”中,于是乎,个性鲜明的学生与复杂的生活样态便如潮般进入了叙事的河道。

南京梅园小学的米老师接手的第一个班级,就问题多多,而且都是非常现实的问题。对于父亲牺牲一无所知的陆海智,调皮捣蛋的“问题少年”夏商周,先天性重度耳聋的女孩林山茶……故事中,这些孩子以其鲜活的形象和迥然不同的内心,成了考校这位年轻老师教育智慧的重要“参数”。

而米老师的师兄,拉萨阳光小学的仁增多吉老师则是一名典型的“归去来”者,他走出西藏到内地求学,学成之后回乡贡献自己的才智与力量。他面临的疑难比米老师似乎更有代表性与参照性,因欠缺自主生活能力而“逃跑”的赛马少年强巴旦增,因想念妈妈而在宿舍偷偷哭泣的女孩桑吉拉姆,时刻担忧着妹妹疾病的女生格桑梅朵……这些孩子的处境与繁难带有明显的地域色彩,多吉老师是在西藏这片土地上成长起来的,他对孩子们的现实处境无比熟悉,处理起来游刃有余。

两位年轻老师和一群特征明显的小小少年,因为“空中课堂”而熟识,云端的相聚带有明显的时代症候,作者以点点闲笔,在对现实的真实描摹中展开了生命诗学的细微呈现。

当南京和拉萨的小学生们第一次在网络空间“汇流”,作者便以一个“找牛犊”的游戏还原西藏的教学现场。这看似信笔写来的细节,并非作者灵感迸发时的“旁逸斜出”。如果将这部小说放置在更为宏大的文学史的视域下,会发现这个情节具有十分强烈的震撼力。

在周立波的《暴风骤雨》中,以一辆马车的驶入预示即将到来的“山乡巨变”;铁凝的《哦,香雪》,则是以一辆火车驶入山村的剪影细描,来完成二十世纪八九十年代知识与技术进入农村后带来的重大变革。千禧年后,文学作品中大量描写农村城市化过程中的种种问题,直到新时代,文学作品中开始出现为数众多的描写乡村振兴与支援西部成果的热烈场面。然而在《会发光的声音》这部看似很“轻”的儿童小说中,作者没有想当然地书写西藏孩子们的困苦与对新鲜事物的好奇,反而以一个“网络课堂”的情节,来对读者进行一个“意象”上的校正。孩子们面对新的科技没有那种猎奇的态度,反而是为大城市的孩子们展现最为质朴的游戏,那种生命课堂的意蕴强烈地冲击着读者。而在后面的情节中,西藏的孩子们坦率地指出夏商周演讲稿的问题,更是浓墨重彩的一笔,其背后是几十年的西部建设的成果,教育作为极具代表性的一个侧面,显影出新时代的“山乡巨变”。西部孩子们对科技与云端的熟悉,那种面对“他者”的自信与坦率,是小说家经由深度采风而了解的现实;而东西部的深度交流与平等的融汇,体现的不仅仅是教育层面上的生命诗学,更是一个民族和国家长久不衰的生命诗学。这种生命的诗学,经由孩子们的童言稚语传递,那些嬉笑交谈,童言无忌,都把这种宝贵的声音传导给故事之外的读者,经久不息。

传统的承续与艺术诗学

这部小说共呈现出3种“采风人”或“采声人”。作为身份明确的采风人,穆叔叔在雪域收集藏族歌谣,不但收集到了白玛顿珠清丽的歌声,还把藏区人民的那份良善与淳朴采集到其艺术生命中。

两地的孩子们在老师们的指导下开始找寻朴实而动人的故事,童眸的采撷与童声的讲述构成“采风”的一体两面,以另一条曲径通往生活的现实。他们不但采集到了那些动人的故事,更是以艺术的形式接洽了文化传统的深层内蕴,那种来源于民族与血脉,历史与文化的精神基因。

与前两者相比,米老师与多吉老师作为采风人的形象更加多元而立体,他们是教育的传续者,作为实际的童声采集人,他们以声音为悬索,带领孩子们涉渡社会与历史,现实与期许,最终调动起潜藏在艺术深处的人性与品格的诗学。他们一个是“初探者”,一个是“归来者”,上接学校与前辈教师,下启学生乃至读者,他们宛若文化长河中的采珠人,又如同《诗经》时代朴素的采诗者,他们以一生之力诠释着师者的姿态。

当多吉老师亲手教强巴旦增洗濯衣物,当米老师温柔地鼓励林山茶挽起遮盖助听器的长发,当老校长说出“当年没有校车,我就是你们的校车,大的我领着,小的我抱着”时,一种强大的力量就此爆发,这是一种温柔却振聋发聩的声音,是出离了三种“采风人”之外的作者对于“声音”的感性辨识。事实上,作品中处处体现着作者赵菱对于传统和文化的执迷,无论是针对地方曲艺如南京白局,还是对口传艺术西藏民歌,乃至于诗词与茶道,作者都在故事的肌理中得以呈现,这是作家的声音,其指代的传续之韵是小说艺术的另一重解构诗学。

陆海智的故事是最浓墨重彩的一笔,红领巾讲解员大赛是他破解成长之谜的一个契机,当他踏上那条通往西藏的铁路,那个隐藏了10多年的秘密一点点揭开,而他的故事也在这一刻轰然开启。父亲工作时的哨所,讲解员大赛的舞台,中间叠影着一幕幕动人心扉的、催人泪下的场面。当他的童声回荡在文本内外,他小小的身影与父亲高大的背影开始重叠,他以声传递出了永恒的精神,也让他、让我们的人生选择有了清晰的方向与精神的依祜。

艺术的诗学,在精神的传续中饱含力度,这是一种深层的共鸣,一种童声催动的黄钟大吕。

生命的歌哭与心灵诗学

《会发光的声音》是有生命质感的小说,那些生命中不能承受之重在故事中以声音为介质,经由儿童的讲述,迸发了新的生长点。作者以那种震撼心扉的“歌哭”为心灵的“修辞”,具象化了流动的情感,把幽咽泉流化为一江春水,柔化着科技时代坚硬的棱角。

不同于空中课堂,寻找父亲的陆海智是在现实中完成从南京到西藏的主人公。当真相的面纱在他面前缓缓揭开,一位年轻烈士的事迹浮现在读者面前。当年的帐篷与现在的哨所,当年靠双脚丈量的土地与而今的天路,当年的年轻士兵与照片里永远不会老去的父亲……一重重对比在陆海智的讲述中宛若歌哭,那是对英雄的礼赞,更是对父亲的想念,是一种伟大与平凡的难以两全。我们在少年的声音中,听到了心灵的震颤与血脉中的共鸣,一代又一代,超越情感的情感,是我们民族精神的渊源。

林山茶的声音是这些童声里最为特殊的,母亲的陪伴与训练,让她能够正常发声,而米老师的鼓励与争取,让她敢于用自己的声音讲述这个令人心痛又让人心生敬意的故事。作为知名主持人的母亲,为了孩子毅然辞去工作,她有太多的话难以表达,太多的委屈和不甘无法讲述,而在山茶的讲述中,这宛若歌哭的童声,互文了读者的心灵,那是关于生命依凭的确认,是关于母亲与爱的无法也无需破译的“非理性”诗学。

格桑梅朵最重的心事就是患有心疾的妹妹。雪域辽阔,却无法安放一个女孩的童年,那个小小的胆怯的洛桑卓玛,只能看着伙伴们玩耍,把自己“坐”成一首无声的歌,悲伤而无望。当从南京来筛查先天性心脏病的医生宣告卓玛符合手术标准的那一刻,无论是格桑梅朵还是展卷的我们,都仿佛听到了一曲生命的歌哭,感受到丝毫不逊色于科技成就的人性的坚守与良善的温度,这是我们民族屹立不倒的精神上的方法论。小说以童声的娓娓道来,采撷时代浪潮中最珍贵的温情力量,构成了一幅心灵的图谱,显影着民族基因在新时代跃动出的一曲高歌。

《会发光的声音》是一部极具艺术与主题张力的小说,童声清越,讲述举重若轻,一次次的讲述关联起一个个动人的故事,是田间地头的平凡之歌,也是高空俯瞰的时代宏图。其多维诗学的本质与核心,是孩子的心声所传递出的时代旋律。

一间别开生面的“空中课堂”,两地自信自强的新时代少年;

一段段生动感人的故事讲述,一幅幅宏阔壮美的时代图景。

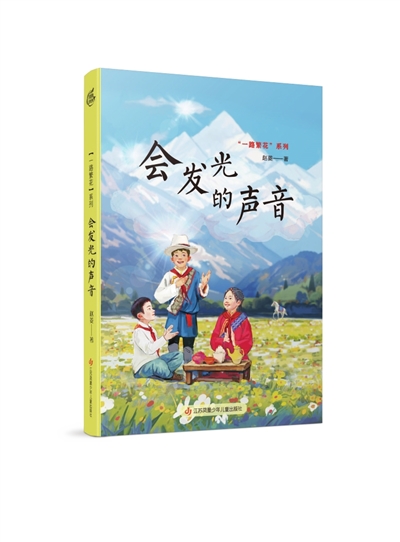

《会发光的声音》

作 者:赵 菱 江苏凤凰少年儿童出版社 2024年1月版 定价:35.00元 ISBN:9787558432828

内容简介

这部长篇小说讲述了江苏南京和西藏拉萨两地的红领巾讲解员们的学习生活故事。两地学校分别开办“奇迹童声”和“雪域梦想”演讲团,孩子们经由演讲训练、比赛和学习生活,一路探索语言的魅力,领悟生活的真谛,展现出新时代少年儿童自信阳光、乐观向上的精神风貌。作品视野开阔,节奏明快,寓时代变迁于童真童趣,轻盈柔软而又质地铿锵。

地址:南京市湖南路1号凤凰广场A座

电话:025——83314977