■马思齐 朱雨琪(江苏凤凰科学技术出版社综合科技出版中心编辑)

2025年6月,我们“认识建筑”品牌的第三本书——《重识徽音 林徽因建筑笔记》出版了。这本书以公版文章为主体,书中汇编了林徽因16篇建筑文章。这又是一本与众不同的公版书:有少见的创新定位——聚焦林徽因的独立建筑思想;有独特的编排逻辑——按文章原刊载出版物分章节编排;有超30%的原创内容——原载刊物介绍、导言、编者按、专栏、推荐阅读。

公版书也需要策划

林徽因作为热议人物,无论是她“才女”的标签还是她的情感逸事,一直被大众讨论,有关她的图书也颇受欢迎。2005年她的文章进入公版领域后,林徽因文集类图书大量出版,版本众多,价格不一,质量良莠不齐。我们调研了市场上所有林徽因建筑文集类图书,截至2023年5月,市面上共出版34种。它们按主题大体可以分为文学、建筑两类。林徽因的建筑文章在她生前未曾结集出版过,散落于各类出版物中。很多打着林徽因个人建筑文集旗号的图书,收录了不少虽为联合署名但实为他人撰写的文章。面对这样的市场现状,我们认为应该策划出版一部展现建学家林徽因和她独立建筑思想的建筑普及图书,从定位上与同类品拉开差距。

“编注”不是简单的汇编

选题策划之初,我们就提出了几个问题。

选编哪些文章?因为要聚焦林徽因独立建筑思想,在文章选编时我们考虑不求“全”,但求“精”。收录所有林徽因独立署名,以及合作署名中她为第一作者,或根据文风可明确辨识为由她主笔的建筑主题文章,共计16篇。

文章按什么逻辑编排?我们创新性地按照登载文章的出版物进行分类,再根据发表的时间顺序编排,共有24年间(1932年~1955年)的9种出版物。并对这些出版物的历史背景、内容特色、读者对象,以及林徽因与其渊源进行介绍,使读者能够结合登载的出版物理解文章发表背景。

文章需要解读哪些方面?我们在每篇文章前设置“导言”,介绍每篇文章的发表年代、登载位置、写作背景;在文章后设置“编者按”,从多方面阐明文章的价值和意义。这方便读者认知历史语境,理解文章内容,体会林徽因在建筑领域的专业性。另外我们结合林徽因的文章内容,全书共设置14篇专栏文章。选取重要建筑知识在专栏文章中进行科普解读,并绘制多张精美图纸,便于读者直观理解与学习。专栏文章最后附上“推荐阅读”,针对性地为希望深入了解的读者提供有价值的阅读清单。

校注需做哪些工作?原文的讹误、林徽因名字的变更、数字的用法、计量单位的统一、专有术语的写法等的校注工作是对原文的尊重,也是对读者的负责。我们逐字逐句对照原载文章进行精准的校勘,针对建筑专业术语进行科普注释,便于当代读者理解。

装帧设计带来新契机

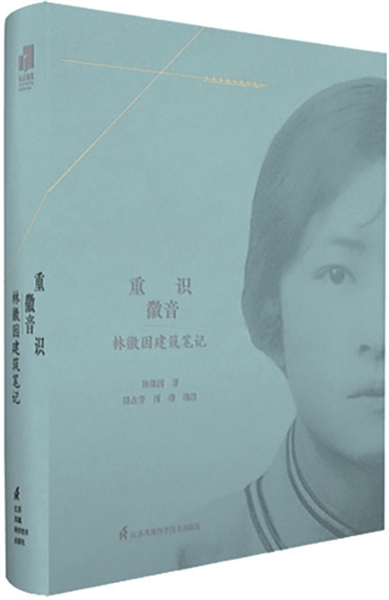

在图书的装帧设计上,我们也希望能与内容质量匹配,因此我们邀请了我社屡获大奖的设计工作室担纲设计。最终呈现的外观非常吸睛,古朴的蓝青色封面上是半张青年林徽因的肖像,而封底是半张中年林徽因的肖像,以示时间跨度。隐藏在书口的另半张脸代表着林徽因长期被忽视的学术贡献,只有通过一页页的翻阅才能读到建筑学家林徽因。书中排版设计以蓝、黑的主色调,带人一下穿越回文章创作的年代。这本书的设计在网络上引起了热议,很多读者始于“颜值”,忠于内容,赞扬这是一部形式、内容俱佳的作品。

公版书想要破局,差异化是关键。鲜明而独特的定位、真挚的内容、独具特色的装帧设计都是差异化的具体表现。林徽因的外孙女于葵老师阅读《重识徽音 林徽因建筑笔记》后给我们反馈说:“从这本书中读出了编辑此书的老师们的专业、对林徽因思想的了解,感受到老师们对前辈林徽因的情感。”多年研究林徽因的陈学勇教授评价此书“颇具创意”,编创过程中我们咨询的若干建筑学领域的专家学者也对该书给予高度评价。

“认识建筑”品牌创立两年多,出版了三本书,产量不大,我们希望呈现给读者的每一部作品都是高质量的,都能传递我们品牌的立意——与美相遇,与艺术同行。