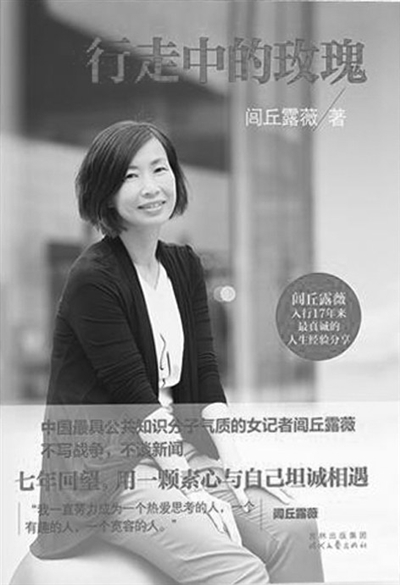

“曾因2003年在伊拉克战争时作为在巴格达地区进行现场报道的唯一一位华人女记者,而获得中国观众极大关注,被誉为‘战地玫瑰’”。在关于闾丘露薇的许多介绍里,这简短的一句,已成了她身上最靓丽的光环。显然闾丘露薇也不想炒冷饭,她近期推出的新作书名虽仍为《行走中的玫瑰》,但特别阐释了她7年来的心理历程。

7年前的闾丘露薇,经过奋斗打拼,事业攀上人生的高峰。特别是她在凤凰卫视的那段奋斗经历,赢来圈内外的广泛赞叹声。或许年轻气盛的原因,或许事业顺利的原因,或许她果断而又坚决的个性,在7年前的书写中,闾丘极尽笔墨,对于父母、婚姻、同事等虽不至“淋漓尽致”,但字里行间的锋芒毕露,给读者留下了深刻的印象。

如她专门腾出一节的篇幅,大吐对母亲的不满;对一位导致直播“事故”的同事,前后至少两次提及;对于自己的第一次婚姻,也直言不讳,表面上着意突出双方理念不合,但下笔处始终难找到过去有什么精彩的记忆……透过这些饱蘸情感的文字,读者很自然能勾勒出一位女性“遇难不惊、遇挫不馁”的坚强个性,从而也逐渐明白这样一个平常而又深刻的道理,即“没有人能随随便便成功”。

7年后的闾丘露薇给读者带来了什么呢?在原先每一章的后面,她都结合原来的主题,谈了自己这7年的经历与感受,比如从负资产变成了净资产,脱产一年在哈佛大学研读小说写作……不过,与原来那些隐藏于身边的矛盾抑或涉及具体人物的交锋,文字中却难以寻见——7年前那位敢说敢言的闾丘露薇在哪里?

客观地看,7年前她对人生的初次书写,就其个人经历而言,确有不少鲜为人知的内容可供笔墨肆意倾泄。但也不仅如此,7年前的她,显然更锐利,所以下笔才不甘浮于记忆的表象,所以才有那些具体的个人和事件。当然,如同一枚硬币的两面,在吸引读者足够眼球的同时,这样的无所顾忌也会给那些被书写的“反面”或者说是矛盾对象以不适之感。以时下社会之现实,除非闾丘露薇足够强大,否则,这种不可言谈只可意会的关系,很难说不会影响她的生存空间。

但7年后的闾丘露薇,明显极力回避披露个体化的信息,包括婚姻的历练,包括与同事之间可能存在的一些芥蒂,多了讲宏观问题讲大道理讲个人感受的文字,这不由让人想问,这还是7年前的那个风风火火的闾丘露薇吗?

单从写作看,这样的写作方式似乎无可厚非,但名人出书的“命门”在什么?肯定不在宏篇大论地传经布道,实际上,名人可供读者消费的,往往更多的是那些属于她的特殊经历,是那些不为人知的秘密。

倘从社会现状看去,7年后闾丘露薇表现出的这些老道与圆滑,也许可以抱以理解。但以这番刻意回避锋芒书写的她,似乎并非是7年前那个坚决而又充满信心地去面对一切的“战地玫瑰”,有必要指出的是,当年使她声名鹊起的,正是那无所畏惧的锐气。

就这本书来看,7年之后的闾丘露薇到底是更加成熟,还是更加懂得人情世故,也许只有她才能给出答案。一个磨圆棱角的闾丘露薇,不太可能回到7年前那个曾经给读者以无比振奋的时代。7年来,到底是闾丘露薇在成长,还是我们太过怀旧,这是本书之外的一大疑问。

《行走中的玫瑰》闾丘露薇著/时代文艺出版社2012年4月版/32.80元