○刘燕(媒体人)

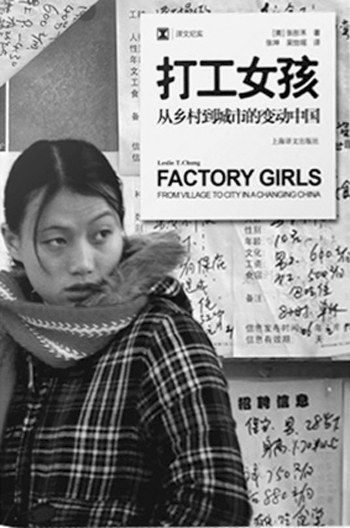

最早知道张彤禾的这本书,是在彼得·海斯勒《寻路中国》的致谢后记里:“令人鼓舞的是我看着《打工妹》(也就是《打工女孩》)在隔壁房间里一点一点变得鲜活起来。”《寻路中国》在中国引起了巨大的轰动,如今《打工女孩》内地版问世,人们很难不投去对《寻路中国》、《江城》一样的期待,虽然这是彼得·海斯勒的妻子张彤禾的作品,而不是他本人的。

和丈夫一样,张彤禾在《打工女孩》里的写作态度是:接触最普通的人,观察她们的日常生活,从她们的视角来体会中国。张彤禾选择了一个独特而数量庞大的人群:离开村庄、去城市工作的打工女孩。在这些女孩的背后,是从乡村到城市的变动中国。她花了三年时间在东莞与这些打工女孩相处,记录下女工们的生活:第一次找工作,第一次和老板顶嘴,在夜市上消磨的夜晚,从人才市场到夜总会,从城中村夜市到女工宿舍。在她笔下,个体鲜活了起来。

对西方世界来说,中国工人是流水线上沉默的、可以替换的零件;对中国的很多人来说,农民工们既熟悉又陌生,人们从电视新闻、图片、电影里看到打工女孩的生存状态:春运里的返乡人潮、从工厂涌出的女工、励志的打工故事主人公,但我们对她们的喜怒哀乐还是知之甚少。我们每一个人的眼界是有限的,即使生活在这个城市,也可能对这个城市一无所知,每个人都有自己的小圈子,而不同圈子的人则互相不来往。我们知道她们存在,却受困于自己的眼界,对她们视而不见,甚至假装她们是隐形的。

对东莞工人的报道有很多。《打工女孩》的特别在于视角,夜总会小姐不是香艳的,而是一群惊人年轻的小女孩,她们头靠在男人的肩膀上休息,看起来就像“困倦的小女儿黏着爸爸,到点了还不上床睡觉”;人才市场也不只是熙熙攘攘的,而是一个冰冷坚硬的地方,面试简短而诚实得不留情面。这些我们已经司空见惯的现象,在另外的视野里是如此神奇、魔幻,让人觉得不知所措。

张彤禾努力亲近着这些主人公,体会着她们的喜怒哀乐,以敏感的心和同情、善意的目光。张彤禾是华裔,但也是以英语为母语的不折不扣的美国人,因此是“外国视角”的。与《寻路中国》相比,她有着更多《华尔街日报》的观察方式与写作技巧,却更少一些不动声色的幽默感,大多数的素材都没有脱离中心,却少了看似闲散的、无用的插曲。也许是东莞的焦虑影响了她,因为张彤禾发现自己随时就能和一个受访者断了联系,毫无预兆的,能保持持续的观察并非易事。

在一次被巴士司机从半路上赶下车后,她气得发抖,并想到“我想到我认识的、住在这里的每一个年轻女人,她们中的每一个人都曾经被像那个皮包骨的男人那样或许一早起来就对世界充满怨气的人骗过、欺负过、咆哮过。你对自己的无能束手无策,只能哭,只能怒火烧心。”但她也发现了这件不愉快事件中的善意:“但是也有好人,就像在巴士上替我说话、骂司机的那个女人。你只能往好的一面看,否则活不下去。”在这种时候,她已经不是一个冷静的、全然客观的观察者,她发现自己与这些女孩的命运有着那么深的联系。正是这点,让《打工女孩》不只是一部描述中国变化、人口迁徙流动的作品,也是她关注所有女性的、超越时间和地点的作品。