■编辑追记

“十五”、“十一五”之交,思潮涌动,《中国图书商报》作为中国书业历史的观察者、记录者、推动者,呼唤并实践书业理性和理想,当然责无旁贷——2006年1月3日改版第一期,商报头版头条刊发题为《重塑中国书业的理性与理想》的社论,旗帜鲜明地提出呼唤理性、建设理想的观点。

2月,商报又特别策划了“书业专家谈理性与理想”系列专题报道,业内有识之士纷纷撰文,对中国书业如何理性发展各抒己见。时任北京师范大学出版社社长赖德胜在《三重视角求索书业之“是”》中提出,“出版业要发展,必须有好的微观基础、好的市场环境和好的宏观管理”;中国人民大学出版社总编辑周蔚华在《当代中国出版的“灵与肉”》中提出,“最重要的是以创新的精神,通过观念、体制、机制、技术手段、形式和内容等方面的不断自主创新,形成别人无法取代的核心竞争能力”;复旦大学出版社社长贺圣遂在《他山之石犹可鉴——美国出版业兼并给我们的启示》中认为,“美国出版业集团化后,把经营目标置于文化追求之上的做法使出版业的优秀传统消失得无影无踪”;浙江新华书店集团总经理助理郑重在《重塑书业理性的几点看法》中提出,“要理性看待出版利润、书价、教材改革和‘减负’、渠道连锁、‘改制’、经济效益和社会效益”;业内资深专家巢峰在《“调整”是出版“十一五”的当务之急》中呼吁,“从实际出发,发布出版市场动态,压缩浮夸,引导生产部门和企业调整好生产指标,是缓解出版业滞胀现象的必要措施”。系列专题紧扣出版业理性发展的主题,既提问题,又谈对策,发人深思,有的文章被《新华文摘》等重要刊物转载。其中涉及到的诸多内容,时至今日,仍是出版业始终在思考、实践的课题。 (金霞,时任中国图书商报编辑记者)

春节市场行情

■采编追记

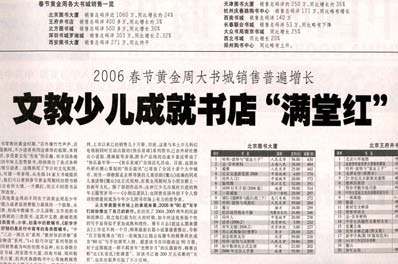

2006年前后,我国出版业得到迅猛发展,成为一个规模扩张、潜力巨大的独立产业体系。与之密切相关的是,图书发行渠道的构建与拓展也日趋战略化。一方面,全国各地的大书城建设方兴未艾、如火如荼。作为传统渠道的新华书店集团与财力雄厚的民营资本,纷纷“砸钱”万米书城的建设,如深圳书城中心城、第三极书局等。另一方面,为应对市场经济条件下激烈市场竞争所引发的变革,各大书城越来越重视对营销战略的分析研究,希冀在营销理念和营销方式上有所创新和突破。

2006年春节期间,大书城新战略赢在了黄金周。节后上班第一天,笔者对北京图书大厦、王府井书店、北方图书城、杭州庆春路购书中心等全国12家代表性大书城进行了春节销售调查。结果显示:10家大书城的图书销售码洋大幅增长,1家持平,1家略有下降。其中北京图书大厦销售总码洋约1060万元,同比增长24%,北方图书城销售总码洋500多万元,同比增长30%。以针对中高考的各类教辅为代表的文教类图书、以哈利·波特系列为代表的少儿类图书,双双发力成就了各大书城春节销售业绩的“满堂红”。

同时,在采访中,笔者发现,2006年大书城春节营销策略出现了几个值得业界关注的新苗头:一是,二三线城市书城营销力度大幅增加。二是,网络营销手段更为多元,大多数书城开始在原有网站“块状公告”的基础上,积极“触网”,尝试利用论坛、博客、MSN等网络平台,探索更多路径的营销方式。三是,通过手机推送方式,激活会员用户与书城活动之间的互动关联。浙江、深圳新华书店,率先涉足此项业务,其先瞻性可见一斑。

(张红梅,北京大学新媒体研究院办公室主任,北京大学光华管理学院博士后、讲师,时任中国图书商报编辑记者)

“走出去”个案

■记者追记

内地书业“进入”港澳,是中国书业“走出去”的一部分,中国图书商报对此多有关注。2006年1、2月,商报分别以一个整版的篇幅先后刊出笔者采写的《新华书城物名港岛》和《珠海新华扮靓澳门书业》两文,比较详尽地介绍了广东新华发行集团和珠海新华书店分别在香港、澳门开办书店的状况。

2月21日见报的后文,是2005年11月借赴深圳采访读书月之机,就近至澳门实施采访的。当时,除在澳门第二大书业零售卖场——珠新图书有限公司实地采访及采访时任珠海新华书店总经理林梧构外,还采访了使用珠海新华提供的内地版教材的澳门教业中学校长等机构负责人。

珠海新华在澳门内地版教材供应和内地版图书销售相辅相成,持续至今已近18年。不久前,其珠新图书有限公司在澳门又迁新址,销售势头较前看好。

(陈斌,时任中国图书商报副总编辑)

春节卖场营销

■采编追记

2006年春节前,编辑部在做策划时提到春节已经是商家的营销重点,于是我们提前就和几家典型书店进行联络,节后收集他们的营销方法和成果,由我编辑执笔写就《春节书店营销十法》一文。文中我归纳了推荐店堂礼品书、赠送节日小礼品、猜谜活动、真情树等民俗活动、年度畅销书展、限时折扣抢购、荐书卡、百家讲坛、新春音乐会等文艺活动、镇店之宝展等营销十法,涉及江苏新华新街口店、文轩西安书城、深圳南山书城、上海书城、广州购书中心、北方图书城、徐州新华中山北路店、大众书局等近20家卖场。

十年一个轮回,如今再看这篇文章,细节已记忆模糊。但对时间飞逝,商业环境变化对书业营销的影响颇有感慨。

今年的北京春节,电子商务的崛起让北京中关村电脑城这样曾经人山人海的商场挂上了“停业”牌。但是新兴的大型商场比如凯德mall,却是人满为患。当年采访的大众书局力求为上海大众打造一座以图书消费为主、集其他相关文化业态于一体的“文化公园”,如今来看这样的定位绝对有空间,但真正的行业标杆是否树立起来了?

此外,网络开辟的“第二战场”已如火如荼。2015年春节最热闹的“手机红包”话题,引发大众与行业的多重探讨:涉及7亿人的红包会影响什么?哪些行业会受到影响,哪些营销方式会有新的变化?可以说,如今的营销既可以说空前单纯,又是空前复杂。因为网络可以制造一炮而红的关注度,也足以让营销人陷入多种渠道、多种方式的选择困境,“劳而无功”也常常发生。

总之,十年的距离,已让主力的消费层悄然改变。面对年轻一代的消费者,书业的春节营销如何立意,如何发生,如何落脚,这一系列的行为都需要全新的思路和手法。(刘颖,北京阅读季策划人,时任中国图书商报·图书营销周刊主编)