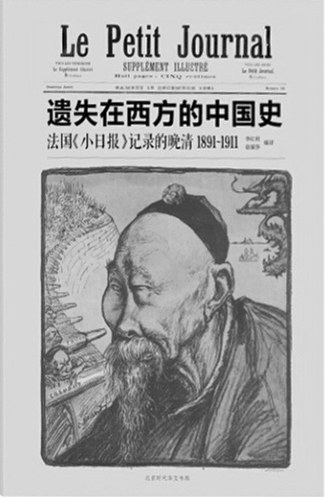

遗失在西方报纸中的彩色插图“重见天日”,为我们认识满目疮痍的晚清时代提供了视觉上的全新认知。

真实的历史对我们来说是重要的,因为历史的是否真实直接关系到我们的现在能否与我们的未来有效对接。对一个社会的大多数成员而言,生命是否不辜负,人生是否不冤枉,是否不空幻,不虚度,从某种意义上说,要取决于他们生活于其中的历史、现实与他们所期盼的未来是否前后对榫、逻辑呼应、因果连线。

为了更好地还原历史的真实——因为这种真实是现实的根基,未来的保障——我们不仅要学会去听,而且要学会听见,不仅要学会去看,而且要学会看见。因为听与听见不一样,看与看见是两回事。从某种意义上说,中国文化属于视觉文化,而西方文化属于听觉文化。这是两种在看与听方面有着明显不同的文化,前者重眼睛(看),后者重耳朵(听)。它们各自的文字起源及其最终定型为这种文化的差异提供了一个有力的佐证。本来,中国文化在看的方面与西方文化相比是具有明显优势的,似乎我们先天就更倾心于、偏向于视觉、象形、外观、画面之类的东西。无疑,视觉是我们的强项,只可惜在历史上由于种种说得出与说不出的原因,我们的看受到了诸多的限制,我们看的更多是局域之象、零星之象、下阈之象、离散之象。看是看了,但看的东西极其可怜,数量有限,即使看了,实际上又没有看见,诚然看见,其实又没有真正贯通、理解。历史之所以向我们呈现出一种云遮雾绕的景象,是因为我们鲜有去做祛瘴除霾的工作;我们之所以对历史的认识多有混乱、偏差,甚至颠倒,是因为我们勘查的工作踩点不够,样本偏少,参照匮乏。如果我们尽量地多踩点、多样本、多参照,兴许我们就更有可能接近历史的真实与原貌,从而为我们的迈步定下一个更合乎历史进步逻辑的基点。

基于以上的理由,《小日报》的出版可圈可点,可歌可贺,因为它为我们提供了一种打量我们近代历史的他者目光,向我们呈现了一幅幅我们之前从来没有见过的历史画面。无论从文献学、历史学,还是社会学、政治学的角度看,这都是一本珍贵的手绘画册。全书收集的近100多幅彩图,大多来自法国的《小日报》,并且全都出自当时法国的名家之手,由报社专门派往中国进行现场采访报道的一流画家兼新闻记者亲自绘制。书中的内容非常丰富,由于有强烈的现场感,所以极具视觉的冲击力,能给人留下深刻的印象。尽管画册中所记载的大多都是我国近代史上的悲惨事件,比如暴乱、杀戮、瘟疫、饥荒、战争、酷刑,但我相信,只要是真实的历史,我们就没有任何理由忽略、遗忘。因为遗忘历史,意味着同样的悲剧就有可能会再次发生。我认为,我们能从悲惨事件中学到的东西绝不会比从幸福事件中学到的更少。往往是悲惨的事件更能触动我们的内心,让我们更能吸教训,长记性,赋予我们对人类本性更为人道的理解与认知,从而让我们以及我们生活的这个世界更有可能向更好的方面依情转化、顺势发展。