■萝 卜(四川文艺出版社文学编室编辑)

今年4月出版的《救猫咪》,是一本养猫人书写自身经历的非虚构作品。去年看到稿子时,我第一反应就是“猫”题材好啊!看起来就是流量密码。稿子质量也很好,完成度很高,按理说是个不错的选题。但我当时其实有顾虑,网上关于养猫的争议太多,很难不踩雷。最后是领导坚持要做这本书。毕竟,“猫”主题,总会让人产生一种莫名的野心,好像天底下喜欢猫的人都有可能会买一本关于猫的书一样。

“救猫咪”是条很有名的编剧理论,说主角出场时必须做一点善事,比如救一只猫咪。“一个故事想吸引观众,最重要的就是得让观众喜欢上那个即将与我们一起踏上旅途的人。”但我们的《救猫咪》恰恰违背了这条法则——读者看到的,只是作者和她男友,两个普通甚至有点糟糕的养猫人。

该书出版过程中,我最担心的始终是舆论问题。一是猫圈争议向来很多,作者这种普通养猫人可能达不到网络上爱猫人士对于养猫人的要求。二是因为,这本书看起来“时好时坏”——作者写书纪念逝去的猫咪是好事,但需揭开伤疤,强迫自己去回忆事件中的细节,本质上十分残酷;作者在冬天救助流浪猫是善举,但没有先给原住民接种疫苗,导致全员生病,又使其变成错事;作者想通过写作铭记痛苦、自我救赎是好事,但把逝去的猫咪作为写作素材出书售卖,又像一种背叛;作者选取猫咪题材创作,于出版而言确有优势,然而书中三分之一的篇幅在写作者自己的人生,这对于因爱猫而购书的读者来说,反倒成了一大缺憾……

终审老师看完稿子后,一脸顾虑地问我:“我感觉这本书从始至终都处于一种悲观的情绪中,作者一直表现得非常纠结,直到最后也没能给出自己答案。”

我确实也深有同感。后来我突然意识到,这本书写的其实就是很多人20多岁那段灰暗的时光——刚进入社会,以为租房养猫就是成人宣言,结果手忙脚乱,对未来感到迷茫,学着照顾猫咪的过程中,跌跌撞撞地学着照顾自己。

我把这个想法向终审老师说了。后来有一天,她突然给我发来一张截图,是她26岁时在网上发的帖子,标题是“因家贫无偿转让猫一只…… ”。帖子里写道,她当时第一次拿到转正工资,少得可怜,回家看到猫,想到“连自己都养不活,还养猫”,于是发帖求人领养,还特别实在地注明“长相一般(故不附照片)”。26岁,她第一次经历养猫失败。这个好笑又温暖的插曲让我意识到,那些我纠结过的对错,都一点点构成这本书,它们必须存在,这就是这本书的意义。

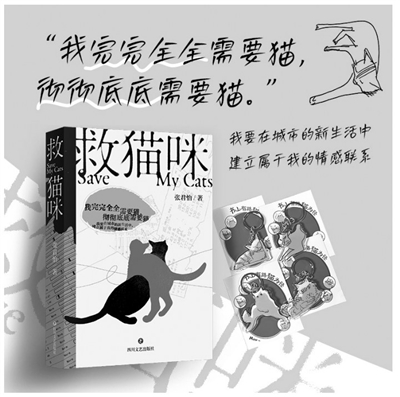

为了推广《救猫咪》,我们第一次尝试自行设计、生产随书文创,包括印章、挂件、摇摇乐、手账本、透卡等。图案取材于作者和她对象的日常随笔画以及平时拍的猫咪照片,主打可爱又抽象的风格,希望能以此吸引读者。

但作为一本“猫书”,这本书看起来似乎还是太“具体”。作为策划方,我们一方面想在装帧设计上守住严肃性、文学性,另一方面又想突出“猫咪属性”,于是推出与装帧调性相悖的抽象文创。而《救猫咪》的内容本身,又极具含混性,并不是在简单陈述一段养猫经历,而是给出一连串的价值冲突,让读者在“救猫咪”“不救猫咪”“救作者”“不救作者”间反复横跳。甚至到整理新书资料包的时候,我仍在反复纠结文案是否能准确传达该书的内涵。

这份“具体性”恰恰构成了《救猫咪》的核心价值。它没有停留在“猫”的符号层面,而是勇敢地展现一个具体的人与具体生命交织时的狼狈、责任、爱与痛。

幸运的是,《救猫咪》的很多场新书活动反馈很好,读者会坐成一圈,各自分享与猫咪的故事,我想这就是一本“具体”的猫书带给人的力量。如果再来一次,我还愿意这样“具体”地做一本“具体”的猫书。