在欧美国家中,“传媒大亨”从来都是众说纷纭、褒贬不一的人物,从昔日英国人北岩(另译“诺思克利夫”)勋爵、比弗布鲁克勋爵到美国的普利策、赫斯特、亨利·卢斯,从德国的施普林格、法国的埃尔桑到意大利的贝卢斯科尼……莫不如此。究其原因,他们不但有辉煌的个性和超人的商战技巧,而且通过传媒将其张扬而复杂的个性、私生活和行为方式表露无遗;换言之,他们不但控制着不可小视的经济权力,更掌握着一言九鼎的话语权(尽管有时要受到大众传播职业伦理的制约),以至于成为社会名流中的社会名流,公众人物中的公众人物。

近年来,在国内,关注“传媒大亨”们的个性、私生活和行为方式的图书不断出版,或不断被翻译引进。而这其中,又以传记类和访谈类最为引人注目。华夏出版社一个不愿透露姓名的编辑表示:“关注‘传媒大亨’图书繁荣的背后,其实更多的是关注一个传媒背后的团队,以及其鲜为人知的运作发展历程。传记类图书,重点关注的是‘传媒大亨’们的人生和他们的‘特立独行’;访谈类图书,更多的则是关注‘传媒大亨’们的思考和思想。”

11月8日,在第11个记者节之际,以出版和阅读的名义,我们不仅要关注那些奋斗在一线的记者、编辑们,更要关注在幕后策划、把关、运作的“传媒大亨”(在国内,俗称“总编”或“社长”)们。也许我们所关注的这些书,大部分文字都是泥沙,但正是这些泥沙包含着金子,而读书的真谛就是沙里淘金。

◆传记篇:大浪淘沙,淘去了什么,又留下什么

“传媒大亨”传记的写作从来都是有难度的,而一个有社会影响力乃至有世界影响力的“传媒大亨”的传记则更是难上加难。比如为鲁珀特·默多克(Rupert Murdoch)作传,哪些该写,哪些不该写,哪些应多写,哪些应少写,不能不煞费思量。

传统的“传媒大亨”或是在一个行业、一个传媒领域,或是在一国之中驰骋。然而,从继承父亲在澳大利亚的小报起家,默多克却通过一次次成功的“冒险”,奇迹般地建立了一个横跨报纸、杂志、电视、图书出版、广播、有线电视和收费电视的庞大传媒帝国——他目前是新闻集团的主要股东、董事长兼行政总裁。以股票市值来计算,新闻集团已是世界上最大的跨国媒体集团。默多克“南征北战”(在南北两个半球的传媒市场上厮杀),在商海和人言中几经沉浮,这些故事及其复杂的个性,无论是在威廉·肖克罗斯的《默多克传》(世界知识出版社2002年2月第1版,樊新志等/译)、保罗·拉莫尼卡的《揭秘默多克——传媒大亨默多克的商业传奇》(石油工业出版社2010年7月第1版,刘祥亚、王静/译),还是在迈克尔·沃尔夫的《一个人的帝国:默多克的隐秘世界》(中信出版社2010年9月第1版,蒋旭峰/译)里,都表现得淋漓尽致。

这几位作者在为默多克作传时,各有自己的特色和角度——当人们试图去理解“某时某刻”默多克所面对的问题本质、体会这个人行动背后的动力与限制时,从这几本传记中所收获的心得恐怕不会是教条,而是近乎亲身经历的体验。实际上,所谓“成功”,历来只是结果,重要的是作为一个普通人,默多克经过了怎样的“过程”才到达这个终点,这才是关键。默多克一生百味杂陈,人们往往把他的成功简单归结为“洞见”。但在这几位作者看来,造就传奇并非仅凭“洞见”——“像鹰一样的敏锐,像变色龙一样的务实”的默多克:办报喜欢“制造争端、煽风点火”与借助资本“疯狂并购”才是真正造就了他今日的传奇和辉煌。

不过,在这几位作者的视野里,默多克与同时代的绝大多数“报业大亨”、“传媒巨头”相比,他不仅很会“制造争端、煽风点火”,而且还比别人多了一份谨慎。默多克长年在传媒界浸染,通晓媒体与受众的关系、媒体与政治的游戏规则,更了解政治和政策,更明白底线在哪里。其实,“制造争端、煽风点火”与谨慎,对于一个报纸或一个报业大亨的发展,缺一不可。缺乏前者,就没有市场和生命力;缺乏后者,就很容易陷入危机,乃至灭顶之灾。

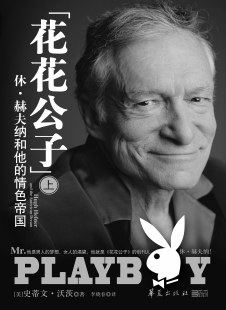

每个人都有自己的梦想,但能够持之以恒实践梦想的人却寥若晨星,塑造传奇者更是凤毛麟角,“花花公子”休·赫夫纳便是其中之一。美国密苏里大学历史系教授史蒂文·沃茨在《〈花花公子〉:休·赫夫纳和他的情色帝国》(上下册,华夏出版社2010年5月第1版,李晓春/译)中,以细腻的笔触、流畅的文字,生动翔实的向人们展示了休·赫夫纳的传奇人生:创办《花花公子》杂志,革新性观念,倡导消费主义,引领休闲流行文化、重塑美国……

休·赫夫纳的光环背后,挫折和努力共存,传奇深处信念与梦想同在。史蒂文·沃茨教授抽丝剥茧、追根溯源,全面、系统地记述了休·赫夫纳的成长背景及历程,层层深入地揭示了其事业动机和成功密钥。在作者看来,休·赫夫纳将对现实的种种不满转化为对理想世界的憧憬与向往,在自己心里种下梦想的种子,倾其一生去践行这一梦想——他在实现自我梦想的同时,也唤醒了每个美国人心中的梦,从而重塑了美国文化和价值观。这也正是其伟大和传奇之处:面对现实的种种缺憾没有妄自菲薄、自暴自弃,而是积极去改造和完善;不仅“独善其身”而且“兼济天下”。

在有关“传媒大亨”的传记类图书中,比较出名的或者常销不衰的,还有伯顿的《贫民爵士——艾伦·休斯爵士传记》(中国经济出版社 2010年2月第1版,郭国玺/译)、艾伦·纽哈斯的《一个狗娘养的自白——媒体大鳄艾伦·纽哈斯自传》(东方出版社 2004年4月第1版,李斯/译)、保罗·巴里的《克里·帕克传——一个媒体帝国的建立》(文汇出版社 2003年8月第1版,周善定/译)、本·布莱德利的《最“危险”的总编辑》(中信出版社 2006年7月第1版,蒋旭峰、王珊珊/译)、加里·沃尔夫的《连线——数字时代的传媒梦想》(中国铁道出版社 2006年7月第1版,黄锫坚/译)、海伦·托马斯的《民主的看门狗?》(广东南方日报出版社2009年4月第1版,夏蓓、蒂娜·舒/译)、爱德华·博克的《光荣与梦想——我的人生,我的美国梦》(群言出版社 2006年7月第1版,洪友/译)、苏珊·蒂夫特和亚历克斯·琼斯合著的《报业帝国——〈纽约时报〉背后的家族传奇》(华夏出版社2007年9月第1版,吕娜、陈小全/译)……这每一本成熟的传记,除了要摆脱“励志故事的功利色彩”和“供人窥私的廉价品位”,还要展现主人公如何“活在历史里”,如何将每个“传媒大亨”的成长史交融于社会的演进史。可以说,这些传记成功做到了这点。

值得一提的是,“传媒大亨”是在特定的社会历史中扮演着他的角色,无论放大还是缩小,既无法磨灭,也无法掩盖。而他们的活动从来都不是孤立的——大浪淘沙,淘去了什么,又留下什么。其实,我们从这些传记和“传媒大亨”的身上要琢磨的东西实在是太多了,比如“不可一世”、“傲慢”、“激情”、“血性十足”、“不屈不挠”、“充满战斗力”等,总之不是温文尔雅的。

◆访谈篇:面对面的交流和碰撞

现代西方经济学最有影响的经济学家之一约翰·梅纳德·凯恩斯曾有言:“这个世界实在是由很少的人所统领的。”传媒学界自然不例外。最近几年,涉及“传媒大亨”的访谈类图书也颇为丰富,而且大多书里所访谈的“传媒大亨”,在某种程度上说,就是统领传媒学界之人,值得拜之为师、结之为友的“大师”。仔细琢磨他们的谈话思想,耐心阅读他们冗长却不乏味的叙述,用杜甫的诗意讲,很可能会油然而生“会当凌绝顶,一览众山小”的开阔气度;用西方史家的话讲,很可能会产生“站在巨人肩上”(牛顿语)的感觉。

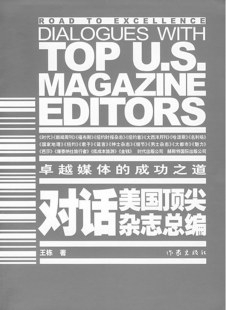

世界顶尖杂志是怎样成就的?它们为什么会对世界舆论、文化价值观和生活方式产生重要影响?又为什么能在全球经济发展、科技进步和社会演进中发挥重要作用?在《对话美国顶尖杂志总编》(作家出版社2008年1月第1版)里,作者王栋正是带着这些问题出现在美国顶级杂志总编面前的。在与美国杂志总编的对谈中,王栋的提问涉及杂志的办刊理念,杂志定位,读者策略,报道风格,内容品位,编辑流程,团队精神,人才战略,投资战略,运营管理,跨国发展以及新媒体的挑战等诸多方面。所以,尽管他的书没有为上述问题系统地提供全部答案,但敏感地捕捉住了成就世界级杂志的核心要义,从而为读者提供了进一步探究的宝贵线索。难能可贵的是,王栋几乎把这个领域的“牛人”一网打尽了——这是多么大的一笔财富。

相对而言,杂志这个领域,在不同国度的媒体之间更容易抛却政治态度来谈运作理念。同时,在这个受政策因素影响相对较小的领域,理论上也更容易实现一些办刊思想。然而我们却发现,在中国,有思想及舆论影响力的杂志要明显落后于报纸,尽管是个人意见,但是在王栋的访谈中却还是得到了一些印证。王栋和他对话的对象在书中不止一次提到对国内杂志的评价——算得上苛刻,几乎完全不留情面,却很中肯。一些表面上很美,徒有其表,一些连徒有其表都不能做到……作为传媒工作者,仅从了解美国杂志状况及办刊基本思想的角度看,王栋访谈的价值已经相当大。更何况王栋的扎实采访保证了几乎所有对话都能实现深度的交流和碰撞,从而“攫取”他们的思想。大多数总编在愿意坦诚答问之外,还不时向王栋提问——这也表明美国媒体也需要更多地了解中国。

与《对话美国顶尖杂志总编》“相映成趣”的,还有崔莹的《做最创意的节目——对话英国权威电视片人》(广东南方日报出版社2008年5月第1版)、董江勇和李博明主编的《与50位网站主编面对面——BiaNews网编训练营系列讲座》(清华大学出版社2010年6月第1版)、庞瑞峰的《财经新闻道——对话美国顶尖财经媒体高层》(广东南方日报出版社2008年6月第1版)、王永亮和成思行主编的《传媒论典——与传媒名家对话》(中央编译出版社2004年1月第1版)、薄义群和华明合著的《影响你所生活的世界——与世界传媒巨头雷石东对话》(广东南方日报出版社2009年4月第1版)、贾乐蓉主编的《新世纪大众传媒的发展——中俄学者的对话》(中国传媒大学出版社2007年6月第1版)等等。因为是访谈,各“传媒大亨”都用最浅显的语言讲述他们在传媒界里的成长历程和对传媒过去、现在、未来发展的思索。整体而言,这些书提供了当代丰富多彩而深刻的传媒学思想,完全可以说是传媒学思想的“盛宴大餐”。

很多人都在预言:媒体,将是未来最有前途的产业。于是,当众多海外乃至国内的企业家纷纷企图向传媒业渗透时,我们通过这些传记类和访谈类图书先观察这些“传媒大亨”的做法与想法,无疑是很必要的。正如被誉为“电视主持人之父”的美国著名电视节目主持人沃尔特·克朗凯特指出的那样:“如果一个人在回首往事时能够说‘是我使事情变得有所不同’,那么他的事业就算是成功的。”这句话用来形容“传媒大亨”们是最恰当不过了,无论是做新闻还是资本运作,他们不仅“使事情变得有所不同”,而且他们的经历已成为了一个个传奇。