的确,百姓在挑选食品时防不胜防,旁听各路说法后,更对食物的安全性不知所措,所以食品安全类图书的市场应运而生,但因为“赶档期”,目前市面上有关食品安全类的图书琳琅满目,而彼此同质化的倾向也很明显。所以内容权威的食品安全类图书不仅可以缓解读者对自身安全的焦虑,同时也为此类图书创造了一个舞台。

养生类图书的信誉降到冰点,也为食品安全类图书提供了市场机会。食品安全类图书讲的虽然是“安全”问题,但却归于饮食图书范畴,用来指导百姓日常饮食,并非小事。为了避免食品安全类图书也遭遇养生类图书的尴尬,在策划图书的过程中应该更加重视原创力度和严谨程度。因此,开发具备示范效应的权威食品安全图书,用精品来指导百姓消费安全的食品,对致力于出品优秀食品安全类图书的出版社而言,是一次宝贵的机会。

出版人责任重在担当

宣传食品安全知识,积极营造和谐、成熟和科学的消费环境,提高公众的食品安全意识,是出版人开发食品安全类图书的初衷。俗话说“众人拾柴火焰高”,人人需要安全食品,更要积极维护食品安全。为此,《食品安全法》专门对相关的社会各方作出了鼓励性或义务性的规定,具备条件的出版社有义务参与到宣传食品安全知识的出版工作中去。

上海科学技术出版社作为一家有着专业医学、科学背景,拥有丰富的策划经验及权威作者资源和首批53家获得养生图书出版资质的出版社,首先意识到出版人在传播食品安全知识方面的责任,出版社作为科技知识的传播者,更有义务和责任去告诫读者什么要少吃甚至什么不能吃,凸显食品安全的重要性,给读者以安全感,并在选题研发的过程中更加注重出版社的责任和良心,在安全性和权威性方面为读者把关。

在这样的背景之下,上海科技社首开国内食品安全科普图书系列出版先河,经历了选题预热、作者筛选、确定了权威专家和内容之后,才陆续付诸执行《什么可以吃——个人饮食安全攻略》和《什么可以吃——安全食品选购攻略》两本书的编写工作。在编写过程中,上海科技社与该社专业科普杂志《科学画报》和《大众医学》进行了互动,利用其时效性和专业性普及食品安全知识、寻找选题、发现作者,并在后期利用杂志的影响力为该系列图书进行宣传。后来的读者反响和销售成绩证明,这样做收到了良好的效果。

策划过程反复推敲

具体到图书的策划过程,“什么可以吃”系列的编辑们针对这套食品安全图书确定了读者定位,针对阅读的人群主动为读者“提炼和筛选”最为实用的内容。经过反复的讨论,上海科技社决定将图书的读者定位在40岁至60岁的中老年读者群,结合当下最近的食品安全为题,针对中老年生活中对食品安全的疑惑列出具有吸引力的话题,保证了内容的时效性和实用性。

捕捉到这些热点话题以后,上海科技社在最短的时间内组织上海食品安全委员会的专家,用专家专业的经验,权威地撰写了这本指导如何吃得安全的图书。为了避免书中部分专业名词太过专业,晦涩难懂,该社的编辑在后期加工过程中对过于专业的数据和文字都进行了通俗化的诠释,增加该书的可读性和亲和力。在图书的策划后期,编辑们考虑到中老年读者的接受程度,在图书的封面、插图、排版、装帧和印刷方面都下足了功夫。

2011年上海书展期间,上海科技社倾力推出了《什么可以吃——个人饮食安全攻略》,甫一亮相,便广受读者追捧,7天的销售量达到5500余册,位居上海书展生活类图书前列。上海书展过后仅一个月,该书便被香港万里机构出版有限公司选中,中文繁体字版《什么可以吃——个人饮食安全攻略》已于2012年6月在我国香港出版。

基于第一本书的成功,上海科技社及时总结经验,策划了第二辑《什么可以吃——安全食品选购攻略》,并亮相2012年上海书展。与第一本相比,新书偏重食品选购时的注意要点、质量辨别方法以及可能出现的假冒伪劣食品的识别方法等,指导读者如何选购安全、优质的食品。两本书的成功离不开准确的读者定位、权威的作者选择以及严谨的图书内容。上海科技社带给读者的是货真价实的信息和内容,赢得了读者的信赖和支持。

作者权威内容严谨

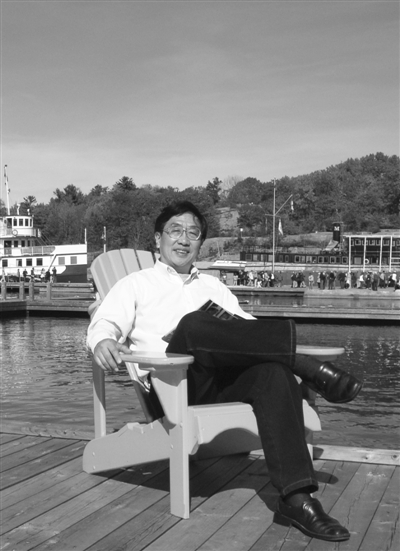

内容的选择离不开优秀的作者,“什么可以吃”系列选择的作者是上海食品研究所总监、教授级工程师马志英先生,由于马志英老师对食品安全问题研究有着30多年的经验,同时在大众媒体上具备很高的知名度,他自然而然成为这套书权威作者的极佳人选。

他对待食品安全问题相当严谨,在写作过程中,也将这份严谨的态度带入字里行间,他在书中曾告诫读者,日常生活中没有绝对安全的食品,食品安全风险是无法完全消除的,每个人的年龄、饮食习惯、体质等情况各不相同。所以,大家都需要了解食品风险的基本常识,采取个性化的防范措施。再者,他自己在饮食上十分注重风险分散化,保持食品多样化才能规避掉一些风险。

马志英老师也曾出版过其他科普类图书,主要集中在食物营养方面。在出版社责任编辑与他前期交流时达成共识:近几年食品营养类书还是有些瑕疵,这方面应该提醒读者注意。在他看来,其实很多时候食品的营养和安全存在着矛盾。比如,有些营养养生书中,评价猪肝是十分有益的食物,因含铁较多可以补血等,从静态的营养角度来评价这是正确的。不过马志英却提醒说:“我国有些地区猪肝的镉含量超标率较高,尤其是婴幼儿多吃后,会给他们带来危害。这一点很多人不清楚,为了追求猪肝的营养价值就一味多吃,其实是有害健康的。”

马志英老师本人也希望通过《什么可以吃》给消费者传达一些建议:或许我们无力改变社会饮食环境,但培养选择安全食品的意识是完全可行的。面对食品安全问题,需要听从权威的忠告,采纳专家的建议,将食品安全的防范观念和措施融入日常生活,自己规范饮食行为,自己控制饮食风险,把好入口关,找回已经流失的美好饮食记忆。让“应该吃什么”变成一个关乎营养、关乎美味、关乎文化的问题,而不再是安全问题。

后期营销巧在与媒体互动

“什么可以吃”系列图书的畅销,与媒体互动也是分不开的,据粗略统计,自《什么可以吃——个人饮食安全攻略》问世以来,在2011年8月至2012年1月这不到半年的时间,作者接受了上海电视台、江苏电视台、杭州电视台、上海教育电视台、东方广播电台先后16次、约8小时采访;解放日报、青年报、新民晚报、中国图书商报、中华读书报、新华文摘、新浪网、腾讯网、搜狐网、凤凰网等40余家纸质媒体、网络媒体先后报道了该系列近80次;作者还先后在上海、杭州、南京举办讲座10余次。基于首本成功后策划的第二辑《什么可以吃——安全食品选购攻略》,一经面世,同样受到了读者的欢迎和媒体的追踪报道。

中国科学院院士、研究员禇君浩,中国工程院院士林宗虎也对《什么可以吃——个人饮食安全攻略》一书的出版发表评论。他们认为,形成食品安全观念,学会食品安全识别,调整自己的饮食行为,构筑自己的安全防线,是我们大家的共同责任。经过一年的市场考验,该书累计发行近4万册,并荣获2011年度“大众喜爱的50种图书”称号。

2012年6月,中宣部理论局为深入回答当前干部群众普遍关注的8大热点问题,撰写了《辩证看实务办——理论热点面对面·2012》一书。在该书的“民以食为天食以安为先——食品安全如何保障”这一热点问题中,就“社会公众如何积极参与”一节中配置了上海科技社出版的《什么可以吃——个人饮食安全攻略》封面,还配发了文字说明。

2011年至今,上海科技社所打造的两本关乎食品安全的图书所获得的成果,离不开该社一贯的想法和信念,即:旨在打造成为一套能够营造和谐、科学的消费环境、提高公众食品安全意识的作品。该社相关负责人透露,《什么可以吃》将作为该社食品安全类图书的标志性品牌,继续开发后续产品,利用固有优势,努力成为众多健康类图书中的一个特色品牌,带给不同年龄层次读者更多实用的食品安全信息和内容。(李宏瑞)