○周绍纲(书评人)

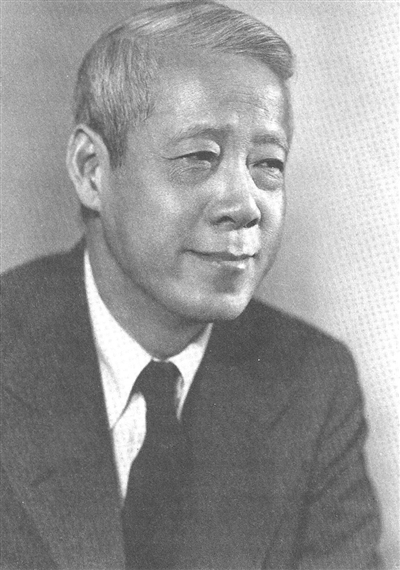

今年恰逢历史学者顾颉刚诞辰120周年,与顾同年生同年逝的历史学者还有洪业。洪业在大陆读者的眼心之间,并不醒目,但就史学造诣而言,洪与顾堪称一时瑜亮。近日商务印书馆新版《洪业传》,较之1995年的老版,不仅体量更多,而且装帧益精,图封蓝色底绘白兰花。猗猗兰花,隐现出洪业这位季世君子的守与伤,以及古今之变时段的交错与反正。

洪业在学术上的贡献有二:一是撰写《引得说》,为编纂出高质量的索引奠定理论基础;二是研究杜甫,以历史的视域切入杜诗,推见至隐。前者是外在的事功,后者更多的是由外而内的诚心正意。洪业为《仪礼引得》、《礼记引得》、《春秋经传引得》等撰写的序言考证精密,其创立的哈佛燕京学社引得编纂处被看作是“整理国故”的一部分。所谓知人论世,洪业的治学理路不失为一种史学方法论,但更多的是对身处“古今之变”时段的中国的隐微应对。清末民初,大多数知识分子心存彷徨,一方面向往西方与日本,另一方面又抵牾日本与西方。他们既希冀通过学习西方现代文明来摆脱传统的王朝专制,又期望通过因循国故来对抗西方的文化殖民。洪业早期的学术进路便是在这种复杂的语境下展开的。

从某种意义来说,陈毓贤的《洪业传》呼应了洪业的治史方法,可谓人与传相契,形与神相彰。陈毓贤将《洪业传》转换成第三人称体式,保留了小部分传主的讲述,以引语的方式带出。同时,在书中还揉入了作者对洪业的直观印象、洪业亲友的回忆、评述等,用类似于“全文引得”的方式来拼贴关于洪业的“全身像”。有意思的是,该书编者在书末编录了人名索引,意在遥敬洪业编纂学术引得之功。真是心绪层累如重山。

关于学人传记,最是难写。其一,学人雅致,远离烟火,如实录,未免少了一番亲切;其二,后辈秉笔,不免为尊重讳,又少了几分真切;其三,口述历史,难免叙而不议,终究难以盖棺论定。《洪业传》口述正文的微瑕之处便在此,如当成普通传记来读,似乎隔了一层,不见传主过失;若以学人传记相待,具体的学术评点又稍显不足。有幸,编者在正文之外,加上三篇附文,一是洪业晚年自述心志的诗作《剑桥岁暮八首》,二是《洪家三代女人的悲剧》,三是余英时的《顾颉刚、洪业与现代史学》。附文与正文互补,让二维之像变成三维之塑。其中,洪诗展现其晚年沉郁心境,余文评点洪业生平之事功,这是君子之守;而家庭悲剧却呈现出洪业的另一种面向,那是君子之伤。

在口述正文中,洪业对于自身的婚姻轻描淡写,似乎不愿过多提及。《洪家三代女人的悲剧》与口述正文形成某种张力,正好填补了这个空白。陈毓贤不因人废事,不失分寸地为我们展示洪业这位季世君子在家庭纷争面前的无力。洪业后来研究杜甫,不仅出于时代背景的彼此暗合,还有洪业个人的身世投射,这种投射表现在修身齐家。齐家正是君子的事功之一。而生于清末长于民国那一代学者,在家庭领域往往呈现出复杂丰富的面向,这或许与古今交汇之际的思想交错有关。当然,这也与洪业自身的性情有关,洪业以父亲洪曦为宗,抹不去儒士的那一念天下情怀,却又稍欠父亲的果决,无论是处理家庭问题,还是处理鼎革之际的个人进退,都颇费后人思量。然而,得失之际,难以定言。