在读《南京1937》书稿时,我的心情是沉重的。而谈到《南京1937》的出版过程,我的心情则尤为沉重。这种沉重,来自于貌似“不可言说”的多个层面。

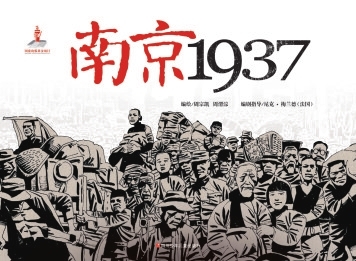

其实早在2013年春,我就从长期旅居法国的徐革非女士手中见到了这部书稿。革非女士向我介绍这部书稿时的情景也依然如在昨夕。没有任何所谓的“意义”,没有任何或政或商的“企图”,甚至没有任何形式的资助,只为了寻找一段真实发生过的历史,只为了求证一段曾经惨痛的过往,革非曾跟随一个美国团队走访了日军在中国侵略过的大部分地方。尤其在南京,她和她的法国制作团队多次拜访南京大屠杀幸存者夏淑琴老人及其代理律师谈臻先生,拜访南京大屠杀纪念馆馆长朱成山先生,并研读了大量的史料和证人证言。为了能客观表达这一历史事件,为了让创作过程中不掺杂任何“民族情绪”,也不那么“民族主义”,革非邀请了法国著名编剧尼克·梅兰德撰写故事脚本,再由我国著名画家周宗凯先生、周渭淙先生执笔编绘……

不得不说,革非女士如此心思纯净、如此耗时费力地“仅仅为了一部书稿”的种种努力与付出,让如我等国内出版人、编辑人汗颜。我也不止一次地问自己,与革非相比,我这个所谓的编辑人缺失了哪些宝贵的东西?当前的中国出版界,又丢失了哪些应有的态度和品质?

在得知将计划出版《南京1937》时,我又听到了诸多圈内人的各种善意提醒:这部书稿内容质量很高,但“卖点”是什么?描写南京大屠杀的漫画书,创意很好,可漫画书是给孩子看的,成年人不会买,孩子们又或不懂或不关心历史,你的书要卖给谁呢……

我要说的是,在1937年,在中国南京,曾经发生了一件人类历史上最反人类的残暴事件。今天,我们用漫画这一世界语言告诉全人类,尤其是生活在我们这个美丽而文明的星球上的全世界的青少年,“珍爱和平,反对战争”应是我们幸福生活的基本前提,也是我们维护生存权的基本诉求之一,更是我们面对历史、学习历史、认识历史时应有的态度和普遍良知。正如徐革非在接受记者采访时所说:“无论是中国、日本还是其他国家,都要让下一代人知道,人类自相残杀这件事情不对、不好。而且,如果做错事,就要把这件事摆在桌子上说清楚,以后不能再犯。”所幸,该选题入选2014国家出版基金项目,《南京1937》得以在今年9月正式出版;所幸,在《中国青年报》对该书的出版进行了深度专题报道后,为更多人知道《南京1937》的出版,具有非常重要的作用。

感谢革非和她的法国制作团队,感谢周宗凯先生、周渭淙先生,并向夏淑琴老人及所有南京大屠杀幸存者致敬!向南京大屠杀中遇难的英魂默哀!相信我们的坚持与努力,会让《南京1937》的和平之花,开遍世界的每一片土地。如此,再多的沉重也释然。