我在很早之前就发现,一个读者喜欢一本书,读完之后常常还想通过同类或者相关图书进行延伸阅读。最早弄清楚这一点,应该是在上世纪90年代末期,那时候村上春树的《挪威的森林》正当其时,而小说主人公渡边提到了这么一句话:“常惯性地从书架中抽出《了不起的盖茨比》,信手翻开一页,读上一段,一次都没让我失望过,没有一页使人兴味索然。何等妙不可言的杰作。”于是,若干《了不起的盖茨比》书迷迅速产生。

读者的阅读习惯就是编辑的策划方向。而我这次策划出版的“反乌托邦三部曲”事实上和村上春树也还有那么一点关系。如果没有村上春树的《1Q84》,“反乌托邦三部曲”当中最为旗帜鲜明的《1984》现在也仍然在图书馆中束之高阁。但是谁让村上春树毫不避讳地首先声明“谨以此书向奥威尔的《1984》致敬呢”?

于是,这一次又轮到《1984》立刻走红。但是,这也是三四年前甚至更早一些时间的事情了。如果现在让我重版《1984》,我还真没有这样的勇气,毕竟市场上至少已经有十几个版本,而且颇有几个权威版本。而就在这样“无望”之中,对读者延伸阅读需求的了解,让我看到了希望的光火。

《1984》是反乌托邦小说的代表作,但是并不是唯一的代表作。奥威尔的《1984》出版于1948年,而扎米亚金的《我们》出版于1924年,赫胥黎的《美丽新世界》出版于1932年,后面二者出版更早,且《我们》还号称是“反乌托邦小说的开山之作”。这三本小说并称“反乌托邦小说三部曲”,国内很多人对于这个概念的了解,一般是源自于王小波的话:“这本书(《1984》)和赫胥黎的《美丽新世界》、扎米亚金的《我们》并称反乌托邦三部曲,但是对我来说,它已经不是乌托邦,而是历史了。”

出版“反乌托邦小说三部曲”的计划一旦确立,紧接着就要明确三本著作的用力轻重——如果三本书同样发力,开始可能就意味着失败。后面这个步骤才是整个出版计划的点睛之作:一旦出版,首推的图书并不是众人皆知的《1984》,而是《美丽新世界》。原因也很简单:首先,赫胥黎1963年离世,他的所有作品在2013年进入公版期。基于同样的原因,这本书之前的版本必定非常少,因而更加有可为。另一个原因则在于,我个人认为《美丽新世界》的价值和意义其实是在《1984》之上,其中关于主人公和总统先生的一段对话,已经远远走出了政治制度的限制,进入到哲学和艺术,以及人性的最终发展。这倒让人不由想到赫胥黎不愧是生物学家T.赫胥黎的孙子,他在进化论上比他的祖父更向前走了一大步。

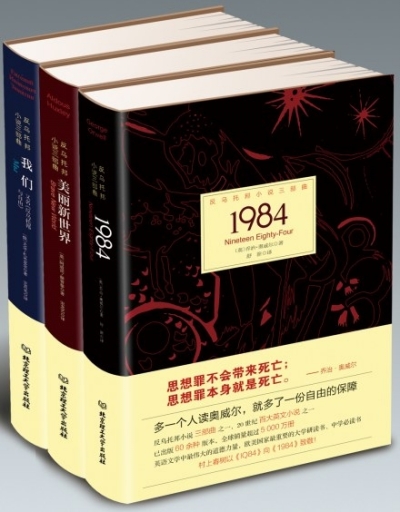

于是,反乌托邦小说三部曲的出版雏形已经搭建成功:以乔治·奥威尔的《1984》为旗舰产品——借助于它的众所周知的广大影响力;以赫胥黎的《美丽新世界》为主打产品——看好它的市场挖潜能力;以扎米亚金的《我们》为附加产品,完成“反乌托邦小说三部曲”的最后一个环节。

前期的策划做得充分,后面的市场反馈也就水到渠成。该三部曲在2013年底出版之后,其套装销售超1万套,重点推介的《美丽新世界》单行本销量近3万册,《1984》和《我们》的单行本销量大约在1.5万册左右。对于三本公共版权期的著作来说,这样的成绩算不上好,但是至少也应该算作不坏。