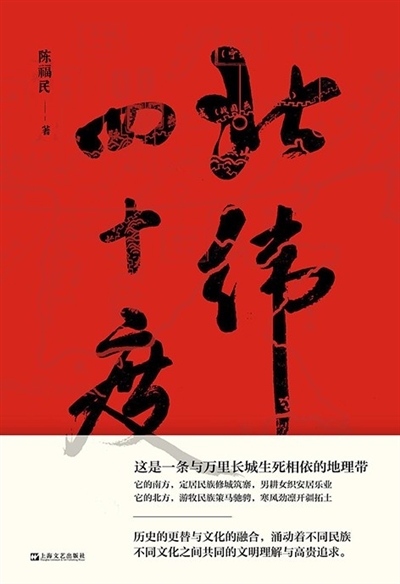

最近,一本文学专业学者所写的历史书火了,接连登上“中国好书”以及各大图书榜单。作者陈福民是中国社科院的研究员,长期从事文学相关研究工作。在最新的这部著作中,他把笔触伸向了历史,将目光投向与长城几乎一致的“北纬四十度”。在他看来,北纬四十度绝不仅仅是一个地理概念。日前他做客“好书探”直播间,详细解释了自己的创作理念。直播实录较长,我们选取一部分分享给读者。

文学?历史?怎么定义不重要

好书探:首先还是想请陈老师介绍一下这本《北纬四十度》的创作初衷?

陈福民:大家知道,我个人的工作身份是从事文学研究和文学批评,几十年做下来多少有一点不过瘾,我想搞点过瘾的,所以转入历史。笼统说,这本书是一个历史写作,从中国古代史当中选取一些在我个人看来非常有价值、非常有趣味的事件和人物,把他们串起来。用什么串,就是要用我自己认为历史上非常重要的一个事情,就是历代的中国长城。

中国的长城研究是立足于自然科学基础地理学考察的一个学科,非常好。但对非专业的人来说可能有点高深和枯燥。如果我们用文学的方法把它叙述出来,如果我们用文学和历史相结合的方式把北纬四十度长城的故事讲出来,让读者们知道在2000年当中长城发生了什么事情,这个事情的意义是什么,那我觉得是特别有价值有趣的事情。总体来说,《北纬四十度》就是这样一本书,用2000年的中国历史做经线,用北纬四十度做纬线编织起来的历史图景。

好书探:这本书是关于历史的题材,文学界的专家都非常关注。您希望这本书怎么被人定义,或者被人介绍是一本什么样的书?

陈福民:我自己是这样看,真正在文体上怎么定义,对我个人来说不是特别重要。我觉得真正重要的在于,不论它是什么文体,它提示出一个问题,就是说我们今天如何获取知识,如何获取新的知识。如果说很多读者朋友,包括我现实当中的朋友对写作感兴趣,我认为主要不是因为我写得多么好,而是这个写作本身所包含的跟知识的关系,这个关系让大家都感受到了他们生命的需求。其实大家现在都面临一种自己与知识到底是什么关系的反思与追问,都需要处理这个关系。

我们都是文学中人,大家都在一个固定的知识体系去完成自己,面对小说文本,面对一本文学理论著作,去研读和处理它,这个工作就构成了主体与对象的一种知识关系。但是大家可能感觉到了,在今天新的文明变迁条件下,在一个新的知识生成生产条件下,我们跟知识的关系正在发生变化。以往的知识关系满足不了我们的需求了。有一种可能,我的这个写作刚好呼应了各位朋友对于知识的一个新的诉求,也有可能我用这个方式处理了跟知识的关系,让大家感到很新奇很兴奋。我因此想,它在文体上究竟是文化散文还是历史随笔,与我谈到的关系相比,都变得没有那么重要。重要的是,一个写作主体如何处理它与世界与知识的关系,这是一个新的课题。我私下猜测一下,有一种可能,我的这次写作在一定程度上呼应了很多读书人内心的冲动。

我为某些历史小说“捏把汗”

好书探:您说写作这本书,想在历史的领域,为文学赢取应有的光荣与尊重。您所说的“文学应有的光荣与尊重”指的是什么。

陈福民:我想表达的中心思想是,文学本来是伟大的精神事业,光荣也好,尊重也好,都是这个工作本身题中应有之意。而文学所面对的广袤世界和所触碰的领域是极其广泛的,它和历史的关系只是文学当中很小的方面。

我这个说法是有感而发,还是想强调个人的历史观。我虽然不是学历史的,但是我非常认同顾颉刚先生,可以说是顾颉刚先生在文学上的信徒。他的中国历史层累说,核心意思是说,如果一个历史事件离我们特别近,其实我们对它知道的就很少,因此我们说话就特别谨慎。而随着历史的演进,话语的累积,也就是说离开一个事实越来越远了,这时关于这个事情“知道”得就越来越多了。举个例子,北京一个市民政治家,他们在说胡同院里张大爷王大妈的时候会比较谨慎,因为随时有熟人可以出来较真。但说到白宫就知道得特别多而且有各种细节绘声绘色。在这个意义上,有些历史题材的小说,我都会为它们捏着一把汗,当然这是我个人的学术观点,个人的历史观。

有时候我私心想,那么多不靠谱的故事演义和民间传说被当成历史去做文学书写与传播,这样搞下去,人家历史学家会不会觉得我们很奇怪,连基本的边界感都没有了?也许历史不是这么看我们的,也许正相反,历史可能还喜欢让文学来“解放”一下。这完全是我私心的担忧。不过在这个意义上,至少我自己在写作上愿意身体力行,我希望在尊重史料方面下足工夫,有一分史料说一分话,不管抒情还是叙事,所有的基础都是史料的真实与坚实。无论怎么想象,不能逾越起码的边界。

当然可能会涉及到一些文学技术上的问题,比如非虚构会讨论在什么意义上某个细节的真实决定着整体写作的真实性,什么时候真实性可以稍微打点折扣,非虚构当然也有很多讨论。在总体思路上,我个人是愿意面对历史学保持尊敬。假如我们要从事与历史相关的文学写作,希望对历史学的史料,历史学的基本架构,有一个相应的了解和尊重之后再下笔叙述。

是不是这样就能够为文学获取应有的光荣和尊重,我也不知道,我只是跟大家交流一下我这个说法的来路是这么来的。文学和历史的关系是一个永恒的话题,有时候经常是夹杂不清。海登·怀特讨论历史时表示,历史作为物理发生的事情,肯定存在,但是如果没有语言叙述,人们无从得知。假设所有历史都是语言叙述的历史,叙述主体,他个人的角度,个人的情感立场,叙述的笔法,叙述出来的结果真的就是曾经发生的物理事实吗,就会出现这样的问题。

文学和历史之间的关系确实非常复杂,在我们力所能及的范围内,在我们已经意识到这个问题的情况下,我们能否在文学写作的时候,对你要处理的历史材料有一点慎重尊重。我私心想,那可能就是文学的光荣。不知道我这么想对不对,但是我愿意这样去实践。