○张贵勇

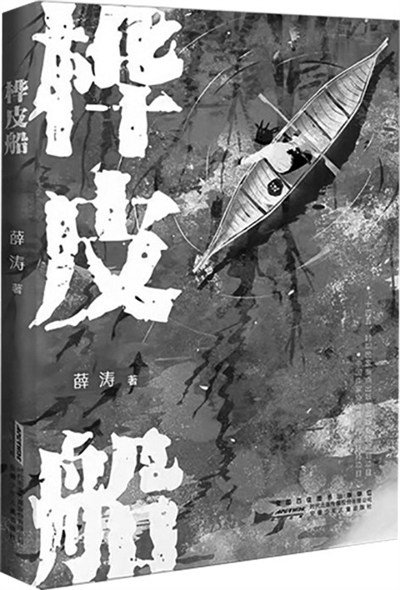

《桦皮船》是一本气质独特的儿童文学作品。

这种独特表现在题材上,即整个故事贯穿着鄂伦春族的自然风貌和文化习俗,随着桦皮船、洪木哈、古然、呼玛河、白桦林、雅耶、尼查、撮罗子、木刻楞等事物的次第出现,鄂伦春人特有的语言、典型的家园风景,以及深邃的自然观、生命哲学等,一一得以生动展现与诠释,带我们走进一个陌生而新奇的文学世界。

这种独特表现在叙述方式上,即故事场景不断变换,给人目不暇接之感。作者薛涛很擅长写旅程,这一点在《砂粒与星尘》不断变换时空的叙事手法上可见一斑。翻阅《桦皮船》,我们与第一次出门远行的少年乌日一样,一切都是那么烂漫、有趣、好奇。从东陵公园、沈阳站、昌图、塔河到大杨树、呼玛河、十八站,从乘火车、搭汽车、步行到骑行、驾船,从李阿哈、兽医、警察到胖刘、满江、豆腐匠,不同的地方、不同的遭际、不同的人,风景一直在变换,奇遇接连在上演,而我们始终在路上,心潮澎湃,满怀期待。

这种独特还表现在对传统文化的体认上。循着托布带着乌日返回大兴安岭森林深处的故事线,透过祖孙之间的对话,城市与乡村、人与自然、现代与传统之间的关系被生动诠释,我们该如何看待传统文化、如何守护精神之乡,亦有了明晰的答案。一条象征少数民族记忆的桦皮船,在一位老猎人与一个城市少年之间,搭建了相互观照、深入沟通的桥梁。我们亦一同坐在船上,沿着呼玛河逆流而上,溯回传统文化的源头。

这个源头,是鄂伦春族最初的诞生地,也是善与美的发源地,万物生灵孕育、出生、长大的地方,更是中华优秀传统文化的重要组成部分。祖孙俩从呼玛河来到城市,再千里迢迢穿越山峦与田野,返回呼玛河,走向密林深处,其实不只是为了寻找猎犬和枣红马,还是对现实与历史的重新审视,对传统文化进行一次庄重而虔诚的溯源。就像在故事结尾,狍群完成了具有仪式感的泅渡之后,乌日骑上枣红马爬上山顶,回望北岸,终于知道了自己名字的含义,也终于完成了对传统文化的深度认同。

《桦皮船》多处透露着对历史的尊重、对自然的敬畏,传达着回归精神之乡、与传统文化紧密联结的主题。但更深一层的意思,是在年轻一代身上完成民族血脉的传承。实际上,乌日与布托的返乡之路,有很多情节设计耐人寻味,暗藏玄机。例如,布托经历的一些往事也发生在了乌日身上,两人所遇之事以及遇事时的反应也出奇地一致,以及包括布托教乌日划桦皮船、让乌日给埋葬太爷爷的老橡树磕头、带乌日前往自己住过的山顶木屋等在内的一些细节,内在预示着时光流转、周而复始,人类与万物一样,代代传承,生生不息,这是作者有意为之,也是《桦皮船》的点睛之笔。

如果说托布是传统文化的化身,与他形影不离的桦皮船则是传统文化的象征,那么乌日无疑是传统文化的承继者。世外桃源般的鄂伦春族栖居地,“打鹿人”的根系所在,神秘而深邃,无声而久远,千里迢迢的返乡之旅本质上是为了完成一次传统文化的交接仪式,在内心深处实现民族身份的认同。从城市到森林,从冷漠无感到恍然大悟、欣然接纳,鄂伦春少年在爷爷的引领之下,生活与生命都有了质的变化,仿佛一夜之间“长大了很多”。

对于今天的孩子来说,文化传承是极有意义的教育课题。正如有专家所言,《桦皮船》将宏阔的民族史诗、当代的少年成长、文化的守正出新有机融合,旨在筑牢中华民族共同体意识,彰显自信、友善、创新、包容的时代精神。有了这种时代精神,年轻一代便不会轻易在高度现代化的社会中迷失自我,不会在激烈的竞争中失掉自信力,相反会扎在根系,充满底气,从容不迫地一直、一直向上生长。