○流 马(书评人)

铁路将我们带到别处,为我们带来远方。可我从来没有乘坐火车“到别处,去远方”的欲望。谁都知道这是为什么。

几年前,曾经和朋友合谋做一份和铁路旅行有关的杂志,还妄图要和铁路局合作。这个想法其实不能算不靠谱,只要注册家公司,租个刊号,搞定某铁路局,应该能够做起来,只免不了会和如今火车读物的可憎面目一样。没有做起来的原因,是当时的想法太异想天开。

我们设想做一本真正反应铁道文化的杂志。我们打算研究中国铁路发展史,研究每条线路,每座车站,每种型号的火车,去发现故事和传奇;我们打算采访每一个火车站年老的站长,打算讲述每一个乘坐火车旅行的人的故事;我们还打算乘坐火车走完全国每一条线路,坐遍全部车次,研究每一座车站和它所在城镇的风土人情,等等。

想法真好,可惜一个也实现不了。这事儿过去很久才明白,干嘛非得要做杂志呢?如果你愿意,大可以自己乘坐火车旅行去搞研究做采访。但这是一个不可能完成的任务。中国太大了,据说铁路的总里程已经达到9万公里。9万公里啊,不算什么,但真的要走完这区区9万公里吗?想想都够乏味的,如果没有艳遇,如果这个旅程不够伤感和浪漫。

中国大陆高速发展的铁路网,实在不适合小情小调。火车都是呼啸而来,狂奔而去,人们的心态则永远是对漫长旅途的焦虑和烦躁。所以每当我们看日本电影,看那些只有一两节车厢的小火车,慢慢悠悠行驶在荒郊野外,总是会难以理解。是不是太奢侈了,是不是悠闲得过分了。车厢里永远空空荡荡,永远达不到拥挤的程度;旅客之间仿佛都彼此认识,有一句没一句地聊着天,看窗外的风景,即便是熟稔的不能再熟稔,也会发现和前一日略微的不同。而我们大陆上狂速奔跑的火车,面无表情的旅客对陌生的景物毫不在意,甚至有一种天生的拒斥和厌烦。那些虽都是过程,但是和终点无关。

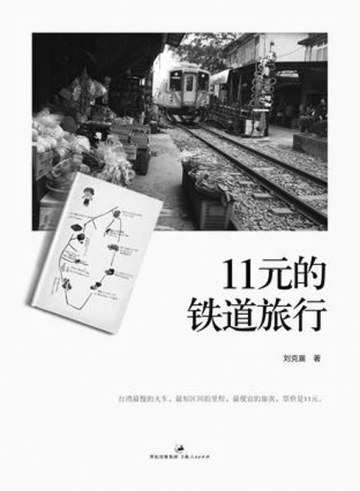

宝岛台湾的铁路和日本同样有名。看多侯孝贤电影的人会记得那里面的铁路和火车,如果不能有切身的体会,那就打开音乐,听一首齐秦不太著名的《火车快开》,以及另一首很著名的《南下列车》,然后读一读手边这本《11元的铁道旅行》。

读过这本书才会明白,那样悠闲适意、纯为旅行和观察本身而做的行记,也只有在台湾的铁路线上才可以完成。为什么叫《11元的铁道旅行》?作者自序里交代的明白,“在台湾,最慢的火车,最短区间的里程,最便宜的旅行,票价是11元”。这“11元潜藏着,缓慢的节奏、淳朴的生活、迷人的风物。更凑巧的,‘11’也隐含着另一层意象:‘我是坐11路来的’,以二条腿旅行”。

“下了车,我几乎都用走路。我的铁道旅行……常以车站为中心,在周遭不断地漫行、散步。不论大站小站、喧哗寂寥,我好奇地寻访市井乡野。铁道不是一把尺,而是圆规。车站为针尖脚,我是那活动的铅笔脚。慢吞地画出半径或圆圈,丈量着经过的大城大镇小村小落。透过此类铁道旅行,我的书写当然更无法自满于硬纸票、号志灯、转辙器之类的元素,或者怀旧地寻访老车头。我经常脱轨,溢出铁道的思考范畴。”

刘克襄游遍台湾铁路每一座车站和它所在的城镇,以每一个站点为主题,写那里发生的故事,这其中既有“喧嚣旅驿”,也有“寂寞小站”,每一篇都自有不同特色和韵味。其中最堪一读的是寂寞小站“山里站”那一篇。山里站是传说中永远到不了的车站,因为它在一条支线最偏僻的末端。他记录下年轻人镌刻在站台上的伤心情话,描写车站行将废弃的命运,将小镇的衰落和旅行者的莫名失落糅合在一起,给人想让时光停止的冲动。“一片静寂里,只有远方村子的炒菜和剁砧声,偶尔飘来厨房烧煮的淡烟。……这村子无疑是偏远中的偏远,孤独中的孤独”。

作为台湾著名自然观察和人文旅行作家,刘克襄的旅行记甚至使那些车站成为旅游景点引人前去。他曾经说服铁路部门不要换掉具有怀旧气息的蓝皮火车(犹如大陆的绿皮火车),让蓝皮火车载着人们抵达那传说中到不了的小站,寻找站台上的伤心情话……

是不是在大陆上不容易实现的心愿,可以到台湾去实现呢?比如这自然闲适、游手好闲又怀有淡淡哀愁的铁路旅行。