在本次调研中,我们所设置的另一个问题就是:您平时热衷于哪种读物?

该问题的选项有10个,每位受访者从中选取不重复且不多不少的四个,所选总量正好为备选选项未过半的40%,这十个选项是:“青春校园”、“战争军事”、“生活纪实”、“文史经典”、“悬疑奇幻”、“家庭伦理”、“散文随笔”、“保健养生”、“人物传记”、“心理励志”。值得说明的是,这10种分类在先前的调研中也多次用到过,其实这也是综合当当网、北京图书大厦、上海书城与武汉光谷书城等全国各大书店的图书分类总结而成,在“大众传播”的图书出版业中,这一分类基本上具备普遍意义。

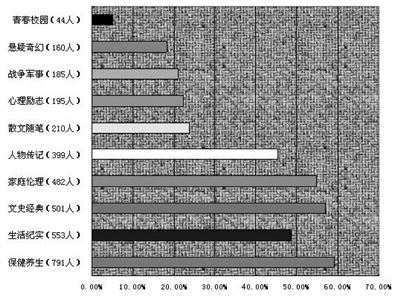

据本次调研结果显示,选择“保健养生”的有791人,占样本总量的59.20%居于第一;选择“生活纪实”的有553人,占样本总量的48.66%,居于其次;选择“文史经典”的有501人,占样本总量的56.93%,居于第三;选择“家庭伦理”的有482人,占样本总量的54.77%,居于第四;选择“人物传记”的有399人,占样本总量的45.34%,居于第五;选择“散文随笔”的有210人,占样本总量的23.86%,居于第六位; 选择“心理励志”的有195人,占样本总量的22.16%,居于第七位;选择“战争军事”的有185人,占样本总量的21.02%,居于第八位;选择“悬疑奇幻”的有160人,占样本总量的18.18%,居于倒数第二;选择“青春校园”的有44人,占样本总量的5.00%,名荡孙山(见图3)。

在本次调研中,我们做了一次“重合对比”,即将受访者的性别作为分门考察的类属引入到对于“分类阅读”的考察传播中,作为分类传播与分众传播的结合性考察,我们在此意图整理“性别”对于不同类属图书阅读的诉求。

除了为绝大多数老年读者共同认可的“保健养生”之外与仅为5.00%选择的“悬疑奇幻”之外,在526名男性受访者中,同时选择“战争军事”、“文史经典”、“人物传记”与“悬疑奇幻”中任意三项的有381人,占到样本总量的72.43%,为绝大多数;但在354位女性受访者中,同时选择“家庭伦理”、“散文随笔”、“生活纪实”与“心理励志”中任意三项的有301人,占到样本总量的79.00%,亦为绝大多数。

“我喜欢读文史,尤其是历史解密”。吴先生,72岁,西安第十二中学退休教师,“像一些史料性质的报刊杂志,我都爱读,所以日常生活我看书的时间比较长,现在我也喜欢看一些纪录片,尤其是关于世界史和民国历史的”。

辽宁省葫芦岛市财政局退休职工杜女士,今年69岁,她在电话回访中告诉我们,她是《知音》、《家庭》这些杂志十余年的老读者。“现在这些电视剧像《老大的幸福》、《金婚》之类,我很喜欢,但是谈到阅读,我就喜欢看家庭生活之类的,人年纪大了,读这些东西可以宽慰宽慰自己”。

诚然,文本没有性别之分,但是通过上述对于文本阅读者的分析,我们可以看出,实际上,不同的文本有着不同的性别接受者的侧重,这一问题在上述的调研中可见一斑。保健养生这一科普类读物,如科学的普适性一般,属于男女皆宜的读物,但就其他有着“性别色彩”的读物而言,文史、战争、传记与悬疑等有着男性气质的“宏大叙事”性读物,尤其受到男性老年读者的青睐,而女性老年读者则更看重于爱情、家庭、生活与心理等“微观叙事”性读物。

当然,这与不同性别所带来思维方式的不同有着密切的关系。因此,从性别出发的阅读调研分析,解读不同图书之于不同受众的影响,目前尚未被完全的重视,但是这却是一种建构在西方文艺理论前沿话题即“性别/文本”之上的探索,因此,这一研究视角既对学界有着建设性的意义,对于业界,这亦有相当的指导作用。

阅读渠道:

不重电子阅读,借买各占一半

无论从阅读时长上看,还是从阅读内容上看,老年人都无愧于当下中国“阅读大军”之一,但真正从业界入手分析,他们虽然“有钱有闲”,但是整体购买力却没有想象的那么强大。究其原因,除了老年人本身有勤俭节约的生活习惯之外,还与他们获得图书的渠道有着密切的关系。

在调研的最后,我们问的问题是:您平时获得图书的主要渠道是什么?选项有五个,每个人只能选择其中之一,选项依次是:手机、互联网下载(含网购)、图书馆、书店临时阅读、书店购买纸质图书。

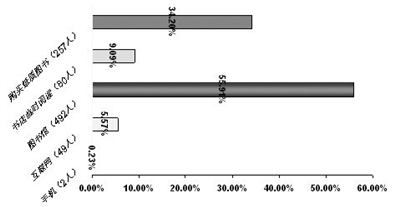

其中,选择“手机”的有2人,仅占到样本总量的0.23%,为最少;选择“互联网(含网购)”的有49人,占到样本总量的5.57%;选择“图书馆”的有492人,占到样本总量的55.91%,居于第一;选择“书店临时阅读”的有80人,占到样本总量的9.09%;选择“购买纸质图书”的有257人,占到样本总量的34.20%,居于第二位(见图4)。

“我是图书馆的老读者了。”马师傅,70岁,聊城市建筑公司退休工人,“图书馆书刊齐全,更新速度快,书店不能坐着看书,自己家里哪能买这么多书报?还是图书馆好”。

“现在图书馆条件真好了。空调也装上了,还有免费的热水,什么都方便,比自己家条件还好”。程女士来自于江苏徐州矿务局,今年66岁,“我们几个老同志都喜欢结伴去图书馆看书,每天去,走着去还锻炼身体”。

另一位回访者孙女士来自上海国棉三厂加工车间,今年69岁的她却很少去图书馆:“其实我是从来不去图书馆的,你知道的,上海这么大,图书馆太远了,社区阅览室人又太多,子女都给钱让我们买书,老伴又是退休老师,我们收入买书还是没问题的。”

由是可知,“图书馆”阅读已经构成了目前国内老年人阅读的主潮,其次为“书店购买纸质图书”,无论是新兴的电子商务产业还是电子阅读,老年人都不感兴趣——阅读习惯、消费习惯与生活习惯,都不是单靠技术革命可以解决的,意识形态的革新,永远要落后于技术的革命。

美国宾州大学社会学系博士Clark Chan在近年来一直在关注东亚人口老龄化问题,他在与我们探讨这一话题时如是认为,作为东亚的老年人,他们生活在“东方伦理”与“西方意识形态”的双重悖论之下,一方面,子女应该守候在身边,尽孝道享天伦,但另一方面,许多子女都独立成家,且以西化了的方式生活,老年人会在“传统的文学作品中获得心理的抚慰”。当“阅读”成为了老年人的生活主题之后,作为年轻人的我们,其实既感到庆幸,又感到压力。庆幸在于,正如作家董桥所言,“读书人可以在书中找到属于自己的另一个世界”,而可以成为老年人心理的减压阀与调控机的阅读,已然受到越来越多老年人的关注与青睐,这是我们值得庆幸之处;但压力在于,老年人的“阅读市场”尚未被完全发现、研究与利用,无论是从潜在商机来说,还是从伦理道德上讲,在开发策划“青春读物”、“儿童读物”甚至“女性读物”时,是否也应该下功夫、花力气策划真正意义上的“老年读物”呢?