日记

○葛剑雄(著名历史学者、复旦大学图书馆馆长)

本来日记是记给自己看的,留作日后查考,起到备忘和自我修养的作用,青少年或兼作练习写作。一般说来,日记是个人隐私,秘不示人,轻易不会发表,至多只给最亲近的人看若干片断。这样的日记才会记得真实,才能不计功利,无所顾忌,才有史料价值。

但有些日记的功能已经改变了,特别是一些名人、要人的日记,本来就是为了日后发表才记的。或者正确地说,是为了发表才编造的。因为准备发表,作者一般都会尽其所能地记得详略得当,生动可读,有的还反复修改推敲,当作文学作品来创作。胡适的日记据说就是准备发表的。近代以来流行的几种日记多数也是作者为日后或身后发表才记的。前几年,某出版社就曾在年初向几位名人约稿,次年初就推出了他们上一年的日记,有的还颇有销路。

准备发表的日记未必就没有价值,也不是完全不能用作史料。因为日记中固然会涉及一些与个人利害有密切关系或者相当敏感的方面,但必定也有大量不妨实说的实话,或者非实录不足以流传的内容。如前人以日记形式记下的大量游记、行记,基本上都是为发表或传世而记的,但像《徐霞客游记》就有其重大的科学价值和文学地位,古代一些使臣的日记往往也包含着重要的史料。

不过,一些特殊的日记自当别论。如政界人物出于政治目的而编写的日记,假道学家自我标榜、自欺欺人的日记,就千万不能当真,否则就中了他们的圈套。还有一些产生在特殊条件下的“日记”,尽管作者大多是无辜的、不得已的,但除了可以保存一些样本供后人了解外,其余都只配作废纸处理。

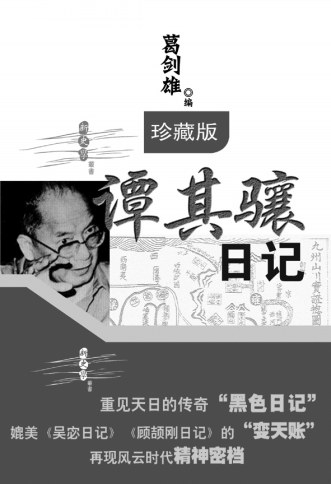

坚持记日记,并且不记假话的人已是凤毛麟角,他们的日记能够保存到今天的当然弥足珍贵了。这样的日记不仅可以作为史料,而且本身就已经成为历史的一部分,先师季龙(谭其骧)先生留下的日记就是如此。

《谭其骧日记》(珍藏版)选录的是土改日记(1951年10月27日至1952年2月5日)、京华日记(1955年2月11日至1956年8月22日、1956年10月12日至1957年1月13日)和“文革”日记(1966年5月6日至1972年12月31日),题目是由我加的。

此外,先师还留下了几本笔记,其中在两本笔记中,详细记录了1952年复旦大学历史系思想改造运动的全过程,包括领导讲话、工作布置、小组会上各人的发言和本人部分发言的要点。我照原文录出,加了一些必要的说明或连接语,题为《虔诚的忏悔——思想改造手记》,编在日记的后面。我认为,这些笔记和日记一样,也是相当可靠的原始资料。

思想改造的笔记与日记不同,所记都是各人在公开场合对同事和学生代表说的话,并不是什么个人隐私。尽管今天看来不乏言过其实、危言耸听,甚至会觉得滑稽可笑,但在当时,人们都会感到相当自然,态度极其虔诚。唯其如此,就更值得后人深思。事情已过去四十五年了,接受改造的教师们多数已经作古,所以除了对健在教师的自我批判隐去姓名外,其他都照原文录出。