□采访人:夏 楠(商报记者)

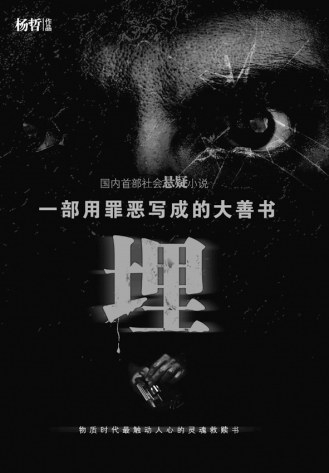

“埋”的寓意是指被隐藏的社会真相,在这不为人知的社会大真相背面是你想象不到的社会另一面:无论是80后黑记者、70后妓女或是90后富家女,还是黑社会、矿商、赌徒、失去土地的农民,杨哲用一个谋杀案,揭露底层社会的恶与善。

同为新概念出身,与韩寒、张悦然等人趁势而起不同,在出版了小说和杂文集后,杨哲选择继续求学。读中戏导演系,干编剧,一晃七年。当他重新站到公众面前时,手里拿着一部充满野心的社会悬疑小说——《埋》。

之所以选择写一个煤矿上发生的故事,杨哲说,某次看杂志时,看到一篇报道,一位小学教师因为学校发不出工资,只好在寒暑假挖煤赚钱,甚至连学生的书本费也要从这个钱里出,因为学生家更穷。在这篇报道的背面,是一个豪华轿车的广告。从“地狱到天堂”的那一瞬,他就希望能写点什么,让社会不要忽视这样的被刻意忽略的人,让更多的人来关注环境污染、传统丧失、社会不公等问题。他把这些题材,都放进了书中。也因此,书读起来,是黑色幽默般的沉重。

他的故事去除了善恶的评判标准,只遵循这样一个原则:一切恶,皆来自善。当读者同情一个角色时,他就会揭开阴暗的一面,让读者愤恨他;当读者好不容易恨了他的时候,又开始深挖他可怜的一面。

很多媒体读者对杨哲的《埋》尤其是其中的写作视角和技巧作了褒扬。他不客气地说,自己要写的就是一本“不让人小瞧我们‘80后’的书”,因为在他看来,当下的“80后”,已经完全向商业妥协。而他,要做文学寻梦人,而不是只对金钱负责、被金钱拖垮、做假冒伪劣产品的浮躁作家。

□从你的校园作品到这部《埋》,你在写作上怎么有这么巨大的转变?这本书读起来除了忧伤就是沉重。

■有个词叫先抑后扬。比如电影《恐怖花园》,你看故事简介,或者抽出一个片段看五分钟,那是喜剧片,但它是唯一一部让我眼泪流干的片子。只有在观众们放松警惕的时候,插一刀,才会有刺痛的效果。所以我笔下的忧伤,不是目的,而是过程,为的是,当读者极度压抑的时候,我可以肆无忌惮地黑色幽默。这世界的根本规则,就是荒诞。

至于之前的校园文学和《埋》的差距,主要是选材上。一个是生活的还原,虽然有点联想,但基本上就是把日记写得华丽点而已;另一个是完全编织的框架,完全塑造一个新的世界。后者才是真的作家,作为创造者息息相关的事业。

□你写这本书有没有炫技的成分?

■我就是一商人,卖给读者的都是质量最优的文字和故事。这不是炫耀,这是对作家的职业的负责。

□你笔下的情节在一个被污染的乡村展开,关于环保,关于煤老板,貌似是媒体的流行话题。包括韩寒也写过一本有关控诉环境污染的黑色幽默的书《他的国》。

■《他的国》依旧是骑大摩托在飙车的故事。那依旧是个大男孩的梦。他关注的东西,使得他有了一定的深度,但文学不是看你写的是啥,而是看你怎么写。成年人对男孩的梦只是一笑而已,但《埋》不一样,很多70后、60后比80后从这本书里感受到的共鸣还要多。这是文学的力量。既然我们在控诉发展与生存的问题,你就不该一鞭子抽上去软绵绵的,你要一鞭子带血。

环保是流行话题,煤老板买房也是。但煤老板导致了环保问题,这事其实很少有人提。大家都装聋作哑。当当网上销量永远排第一的是怎么减肥的生活类书,这才是中国的现状。

□你说,“写完《埋》以后,又有一点失落感。写之前,我的目标是,这是我最好的作品。写完之后,总觉得我可以做得更好。”如果说遗憾,在哪里?

■有人拿盗墓的故事来跟《埋》比,这根本不是一码事。那是玄幻,怎么拽怎么来,但我这里,社会现实问题才是重点,悬疑是辅助部分。

我追随的是美国的斯蒂芬·金的路子。假如《鬼吹灯》是临睡前的鬼故事,斯蒂芬·金的作品,那才称得上是噩梦。因为追随的目标很高,所以能感觉到自己的不足。

不过,对这本小说没有什么遗憾的。正如有人所评价的,这是2010年最有野心之作,只是这个野心因为作品出版前被删减打了一点折扣。不过,更大的野心却在点燃。