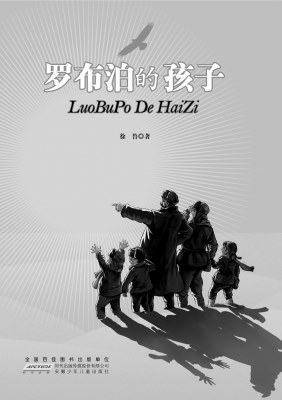

听说徐鲁写了部描述中国第一代核科学家及其后代的长篇小说,有些惊讶,也有些好奇。徐鲁素以诗歌、散文见长,何以藉小说涉足这个鲜为人知的领域?及至读完这部名叫《罗布泊的孩子》的作品,我始发现,原来这部小说的格调、意蕴与徐鲁本人的抒情气质十分吻合。整部作品可以说,就是一阙英雄主义和理想主义的赞歌。

小说用忆语体方式,以儿童的视角,讲述了隐姓埋名的父辈们在大西北荒无人烟的大戈壁上如何创造伟业以及他们年幼的孩子们的成长经历。

在作者笔下,这些科学家都是一群普通人。他们有常人的喜怒哀乐,有常人的七情六欲,但他们又是一群不普通的人。虽然孩子们不清楚他们的研究项目究竟是些什么东西,那“罐头盒子”里究竟藏着什么秘密,但孩子们知道风雪荒漠、黄沙漫漫,父辈们每一步探索都要付出艰难和沉重的代价。官兵和科学家都严守着基地的保密纪律:不准问去哪里,不准问干什么,上不告父母,下不告妻儿。尽管这是荒无人烟的茫茫戈壁,可是官兵和科学家们一样历经“文革”极左思潮的冲击。“我”爸爸方俊德、郑楷叔叔等科学家,不得不面临被迫离开基地的痛苦抉择。然而,强大的事业心和爱国信念,再加上基地司令大皮靴伯伯、老科学家程爷爷等顶着巨大压力的保护,他们终于像坚强的胡杨树一样,屹立不倒,度过了人生的逆境。经过数度寒暑奋战,中国第一颗原子弹终于在罗布泊成功引爆。

不过,我更关注这些核科学家的孩子们的成长和生活。因为这是一群更加鲜为人知、鲜有作家描述的群体。

所幸,对此作者有着力的描述。在这部作品中,我们见识了“罗布泊小学”。这是怎样一所“小学”呢?校舍由旧仓库改建而成,课桌由土墩上搭胡杨木板充当,老师由部队家属中两位念过高中的阿姨担任,老师的教鞭是一条长长的红柳,所有“野孩子”加起来不过二十来人。在这部作品中,我们见识了“沙窝里的小狼”。“我”和小伙伴们去逮“跑路鸟”,不想在途中发现了沙窝里埋着三只小狼羔子,大家正纳闷这是谁干的时候,当地人小罗布给大家解惑答疑了。原来,这是狼妈妈干的。在这部作品中,我们见识了“扁担书店”,在地窖里用长长的木棍撑起一顶帐篷,帐篷下的地窖太小,横不开柜台,杨老师就捡来一些土坯,在土坯上支起了木板。白天,被子一卷,当了“书柜”,晚上,收起了书,做了床铺。在这部作品中,我们还见识了父辈们的不放弃。

故事还有很多很多,这就是《罗布泊的孩子》这部小说所要讲述的故事。将一段尘封已久的往事、一段特殊的童年经历展示于世人,让读者特别是小读者感知什么是默默奉献,什么是坚毅执著,什么是乐观向上,什么是英雄主义和理想主义情怀,我想这大约就是这部作品的最大亮点吧。