■中国出版传媒商报记者 王 霖

今年11月11日,《三联生活周刊》(以下简称《周刊》)微信公众号发布了一篇题为《〈三联生活周刊〉有一个好消息想与你分享》的文章,讲述了《三联生活周刊》从90年代初到现在的发行故事,引起了众多读者的共鸣。文章中提到:“周刊从今年10月份往后,我们的期均印数比年初增长了近30%,接近周刊以前的巅峰,因销售和广告模式不同,实销数更是创出了历史最高。另外,从2017以来,在纸张成本增加的背景下,周刊的纸刊发行净利润率一直在缓慢上升。”这一数据引起记者注意,在纸媒寒冬的大势之下,这本杂志如何实现这一业绩?带着疑问,记者来到位于北京朝阳的《周刊》发行部所在地,与发行部总监周旭聊了聊这其中的“奥秘”。

渠道、渠道、渠道

想尽一切办法让更多人知道《周刊》

2003年,非典这一年,《周刊》对旗下的杂志包括《周刊》《读书》《爱乐》《竞争力》进行整合,把发行业务合并到一起,打通渠道。

“硬着头皮”闯发行业务。在发行业务整合期间,《周刊》发行量不大,但已盈利,呈现向上的发行趋势,因此发行业务由时任主编朱伟主导,资深经理人范于林担任发行总监,成立六七人组成的发行团队。周旭回忆道:“当时几本杂志发行人员办公地点不一样,第一件事,就是把所有人都搬到北京东城美术馆附近的办公地点。接下来,所有发行人员将业务结合在一次,彼此放开渠道,就这样干上了。”受大背景影响,据相关数据统计,2003年以后,国内期刊业深入转型发展,期刊种数持续增长,于2012年达到总印数33.48亿册的顶峰。《周刊》也在这一时间段得到飞速发展,依靠渠道邮局、零售(即经销商、代理商)发行量渐渐上升,并在2012年达到第一个顶峰。

用封面主题撬开读者市场。发行部在发行过程中,收集了很多读者的意见,会第一时间与编辑部进行沟通,两个部门一起探讨、研究,让《周刊》进一步打开市场。2005年,现任《周刊》主编李鸿谷带队做了抗战胜利系列封面,共推出5本,是《周刊》第一个年度系列封面,在媒体届开创一个选题领域,当时反响很好。接着,2006年推出5本青藏铁路通车主题;2008年围绕“汶川地震”推出4本杂志,期均印数超过30万,围绕“奥运会”主题推出4本,当时日常期均印数又出现较大增长。“这样一直增长到2012年,成为第一个顶峰。”

变革、变革、变革

要向互联网转型、更要掌握市场

移动互联网的迅速普及、大数据的运用及知识服务的发展,使我国期刊业发展受到又一波冲击,我国期刊印数自2013年开始逐年下滑。《周刊》在这场冲击中也没有幸免。

转电商,不能被互联网淘汰。在经历2012年顶峰后,《周刊》开始出现下滑趋势。放眼大环境,移动互联网飞速发展,大量报刊亭被清退,零售市场出现断崖式下降。2015年,老主编朱伟正式退休、李鸿谷接任。“2015年,发行面临很多问题,面对互联网冲击,发行用的还都是老办法。”周旭坦言:“这一年我们大多时间都在观望、焦虑,找不到破解方法,‘止跌’成为当时的口号。但如何能够重新回到一个正确的赛道上,把握好规律,这才是关键。”

2015年,《周刊》将单本价格从12元调到15元,周旭解释,一方面是因为当时物价上涨,另一方面涨价为《周刊》发行业务向互联网转型赢得了时间。2016年,负责创新业务的周旭带领发行部在“三联生活周刊”微信公众号上做新刊推荐。但是“读者下单后,我们用传统读者服务部的办法,到邮局寄印刷品挂号信,虽然便宜但是很慢,北京读者要三四天才能收到,外地读者基本上要一个礼拜才能收到。”杂志是休闲类产品且周期短,太长的邮寄时间会大幅度降低读者的购买欲。为此,周旭开始联系快递公司,以5.5元的价格谈下运费,又参考当时各种图书电商平台的包邮价格,各种核算后,推出两本杂志包邮的政策(即30元包邮)。正是这个决策,打开了微信渠道的销量,就这样,靠着电商的小幅增长,2017年《周刊》的利润率开始回升。

拿回定价权,把市场主动权掌握在自己手中。做实微信渠道后,周旭开始拓展与其他电商平台的合作,2018年《周刊》将淘宝店升级为天猫店。为进一步拓展《周刊》在天猫平台的销量,周旭开始寻找合适的电商代理商,在与他们交谈后发现,《周刊》在市场上的价格体系十分混乱。“我们在淘宝上搜《周刊》发现,有网店推出390元全年订阅,低于零售批发价,调查发现是邮发渠道为引流而推出。之前我们一定程度上默许了该做法,但在互联网时代,此举打乱了《周刊》的定价体系,我们当时就做了一个决定,要求经销商退全刊。”周旭认为:“在市场流通中,定价权是命根子,只有把定价权掌握在自己手中,才可能开拓更大的市场。”经过一年多的调整,《周刊》混乱的价格体系已经彻底消灭。与此同时,《周刊》也开始与更多的电商经销商合作,制定最低限价标准,保证价格体系的公平性、稳定性。

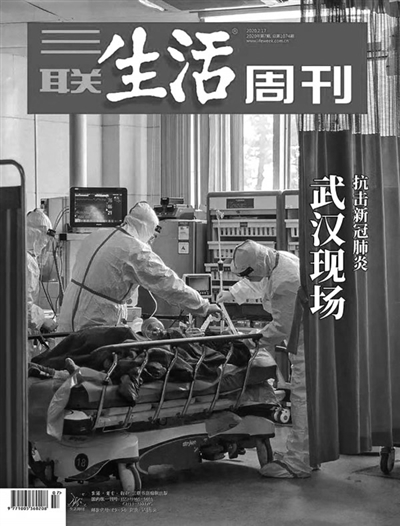

2018年,得益于《周刊》的读者基础,天猫店在几乎没怎么运营的基础上一年收入300万元。经过摸索和尝试后,发行部掌握了天猫平台的规则,2019年、2020年,天猫成为电商渠道贡献最大的平台。值得一提的是,2020年上半年《周刊》进行武汉疫情现场报道后,线上最高一天销售10万册杂志。周旭说:“整体来说,2020年电商销售渠道贡献还是很大的,营收比上一年翻了一番,电商营收额首次超越传统零售,成为仅次于邮发订阅的第二业务大板块。”

创新、创新、创新

在互联网时代,就用互联网的玩法儿

2020年5月20日,《周刊》旗下新创杂志《少年》在摩点上开启众筹,目标金额为5000元,众筹期间,主创陈赛多次为读者讲述了创作这本杂志的初衷,截至2020年6月11日众筹结束,得到近5000人的支持,众筹金额超35万元。

采用互联网思维发行《少年》。与其他杂志不同的是,《少年》从一开始就以互联网思维运作发行业务。“2020年我们一共推出了4期,并且做了一个打包的价格,很多家长愿意为孩子的阅读买单。”据周旭介绍,2020年《少年》印量达15万套,年底净利润率达到40%。谈到《少年》赢的原因,周旭解释,一是产品好、定位好。执行主编陈赛把杂志定位为人文思维启蒙,这在青少年期刊市场属于空白领域。二是守住价格体系,杜绝恶性竞争。。

打开合作渠道,开辟增量市场。在推广《少年》时,周旭发现,由于教育类市场的需求庞大,与《周刊》相比,外部合作顺利多了,也在一定程度上拓展了《周刊》的发展。“2020年下半年,我们顺利打开了跟‘十点读书’公众号的合作,开始推广《周刊》。经过2次推文后,一下子就爆了,一共卖出了400万的营业额。”也正是这次合作,让更多的渠道看到了《周刊》的价值,为《周刊》开辟了全新的增量市场。

“如今,传统电商平台、微信公众号、社群、直播等渠道越来越多,我们也在筛选更适合我们的渠道进行合作。”周旭说,“无论是与哪些平台合作,我们最核心坚持的就是价格体系和价格策略,只有掌握了这些,才能赢得市场。”