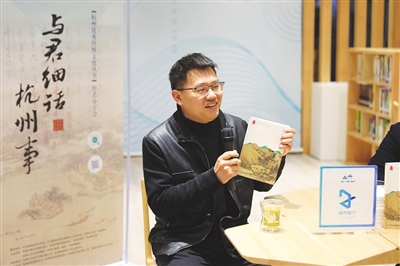

■王荣鑫(浙江大学出版社人文与艺术出版中心副主任)

我2015年从山东大学古典文献学专业毕业,这个专业毕业以后仍然从事跟专业相关工作的,除了拿博士学位进高校和文博机构,就是从事出版工作。我当初选择古典文献学专业,也是因为喜欢读书,尤其喜欢读古书,而古典文献学是读原典较多的一个专业。毕业后,正好浙江大学出版社招聘人文方向编辑,我对杭州非常熟悉,就应聘到了浙大社。

浙大社是综合性出版社,出版社的立足点是学术出版,既包括人文社科学术出版,也包括自然科学学术出版。我所在的这个部门其实不只做古籍出版,产品更多是人文方向学术著作,通常认为古籍整理也是人文出版方向。因为有学术出版基础,一些古籍社还没照顾到的领域,我们可以填补一下空缺。比如这几年立足浙大出版了一些浙大老先生的手稿,诸如沈文倬先生的《礼汉简异文释》《沈文倬批注仪礼郑注句读》,吴熊和先生的《吴熊和批校全宋词》等。再比如《语石》这种小书,不能成系列往往不太好做,但它是金石学的入门著作,非常重要,我们就单品种推出,市场反响还不错。

古籍出版普遍面临的困难是市场小、受众少、发行量小,这样的结果是单册成本高。浙大社有些部门的书,起印达几万册,而古籍书往往起印几百册。最开始发行部门的同事也表示销售古籍书很困难:一是不知道受众在哪里;二是他们很难了解我们的产品,不知道该怎么宣传。综合性出版社的发行不像古籍社的发行,专门钻研古籍产品,卖好一个品类就可以。

这个问题的解决方法是,编辑下场营销。编辑可以直接跟小圈子里的人对话,也更了解产品。所以我从最开始给发行部提供简单文案,到后来做图、做海报,再到最后干脆自己做公众号、播客、视频号。我有两个公众号:一个叫“密州司典府”,不定期发咨询、书评等文章;一个叫“编辑的日常”,基本做到日更,每天以日记形式说说自己正在做的书的进度,也聊聊自己获得的书和在读的书。还在喜马拉雅有个播客,也叫“编辑的日常”,基本做到周更,平时在电台里聊一些我们这个行业的事儿,谈轻型纸啊、编辑的基本素养之类的,有时也聊聊编书过程中看到的趣事。产品出来了,就谈谈新产品。因为播客节奏比较慢,可以像闲聊一样,说说书出版背后的故事。我的视频号是跟公众号绑定的,也叫“编辑的日常”,视频制作比较麻烦,有重点产品时才做一期,3分钟左右,抓住书的亮点。3分钟成品,连录加剪,需要2小时左右的制作时间。我们部门也有自己的自媒体,也会宣传一些古籍类图书。很多读者都是从我这里掌握书讯,去买书的。今年“双11”快到了,不少人来问我们的某某书参加不参加大促。

古籍类的书营销策略跟其他书也不大一样。很多大众书读者在摇摆中,可买可不买。古籍比较专业,需要它的人一定会买,不需要它的人怎么游说他也不买。所以古籍书的营销,最主要的是消息送达。要让需要书的人知道,书已经出版了。