■匡志宏(上海三联书店首席编辑)

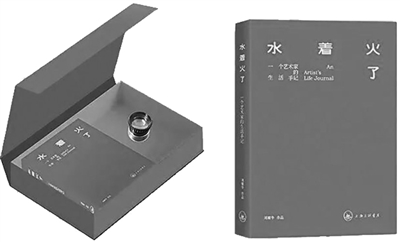

9月13日下午,在北京大华城市表演艺术中心,五位不同年龄的读者站到台前,依次接过一本64开的蓝色小书——《水着火了》,随手翻开一页,拿起放大镜贴到眼前,一字一句地读出了页面上或长或短的文字,引发阵阵笑声与掌声。这是一场新书发布会,更是一次挑战阅读的出版实验。

当“不可见”成为一本书的形态

艺术家刘耀华的《水着火了》是一部万字左右的碎片化文本,气质独特。他以诗意短句、日常札记、微型寓言、黑色幽默等混杂形式,记录了一位当代艺术家在都市与家庭之间穿梭的“即时经验”。

全书无章节、无目录,呈现出强烈的“流动文本”特征。阅读体验介于诗、微博段子、私日记与观念随笔之间。书中大量短句具有“可截屏”的爆发力。如“活的,火/整个海洋的水都无法将其浇灭”“人人都是艺术家,但艺术家并不都是艺术家”等。对艺术圈、成功学、消费主义等的犀利言辞,写童年、父亲、儿子、妻子的柔软片段,加上对北京地铁、堵车、杨絮、城乡接合部小馆子等场景的细腻捕捉,构成了一份当下中国城市生活多声部的微观记录。

刘耀华不是职业作家,写作只是他的日常行为,书中相当一部分是他在近20年的生活中有感而发随手记下的,但常常引发周围人的共鸣。当他在6月初与《三联生活周刊》的刘刚一起,跟我聊起想将这些记录了他的生命实践的文字出版时,刘刚兄将其称为“AI时代的自我生命练习”。

其实,在今年年初,我就知道他们已在酝酿与大华时尚的合作,准备将诗句缝制在服装隐蔽处,旁人看不见,但穿着者知道它们的存在,这就让诗意渗透进了日常生活。其中的诗句就出自这本书,这样在买服装时可以将书作为礼品赠送。

对于这种将出版延伸到商业的行为,我自然乐见其成。但如果仅仅是出版一本“正常”的诗集,似乎不那么有趣,买者可能也只是随手一翻了事。于是艺术家提出,能否将“不可见”的概念延伸到出版,用出版行业允许的最小字号印刷,读者必须手持放大镜才能阅读,像考古学家般俯身“挖掘”文字,找到独属于自己的阅读快感?

我们都为这一想法感到兴奋,因为这并非噱头,而是一场对阅读本质的追问:当信息爆炸的时代将知识简化成“速食”,我们是否还记得“凝视”的价值?这是一次与屏幕的对抗,拒绝电子阅读的便捷性,迫使肉身回归纸质书的物质性。我们不只是在做书,更是在设计一场必须用身体参与的仪式。当读者在不同时空以相同姿势“捕猎文字”,形成无组织的集体行为,这不就是一次大型的行为艺术实践吗?

为何这个时代需要“低效”的阅读?

《水着火了》的排版实验打破了出版的常规逻辑,也挑战了印刷机精度的物理边界——用最小字号,需放大镜阅读。一开始,我们并不确切地知道最小的字号是什么。第一次印出3.5磅的字号时,跟常规书比,我们觉得已经很小了,因为远远看过去,这本书就像是一本笔记本。

但是,当发现有些年轻人能不用放大镜裸眼阅读时,刘耀华提出要再缩小字号,再次打样后,最终确定选择的字号是2磅,这让附送的放大镜成了阅读的必须。他特地为此加了一页包含简笔画和文字的使用说明。虽然意识到有的读者可能会觉得被冒犯,但刘耀华还是希望这种被迫使用的阅读新姿势会让人感到快乐。

在AI仅需4秒就能生成万字、一切都越来越快的当下,《水着火了》这样有意让阅读变得“低效”显得近乎叛逆。但事实上,要将眼睛贴近放大镜才能看清,会迫使读者进入“慢聚焦”状态,有助于重建深度思考的神经回路;在算法监控无处不在的时代,它也为读者保留了一片“仅自己可见”的精神领地;作者与读者关系在此得到了重塑——文字不再是单向传递的信息,而是需要双方合力完成的解密游戏;而放大镜玻璃镜片的冰凉与纸张的触感似乎也为读者唤回了真实世界的重量。

刘耀华说:“成熟意味着接受大多数人的规则,而我想永远叛逆。”这本书的出版,正是对“成熟”出版业的一次温柔挑衅——它证明商业与实验性并非对立,而是可以共生的两极。

出版还能如何“着火”?

由于策划之初,我们就确定要使用放大镜,这就需要挑选和反复测试不同放大镜的阅读体验。刘耀华和刘刚采购了不同材质、不同放大倍数、不同手持方式的放大镜近10款,最终选择了一款喇叭口、下半部透明、镜片为玻璃的15倍放大镜——当读者俯身时,镜面会反射自己的眼睛,形成“文字与自我对视”的隐喻。这种细节的偏执,恰是出版业久违的手工匠气。

《水着火了》或许预示了一种趋势:未来的书未必是“被读”的,而是“被经历”的。当水与火这对矛盾在书名中并存,或许出版也该如此——既要像水般渗透生活,又要像火般灼烧惯性。