○杜 川

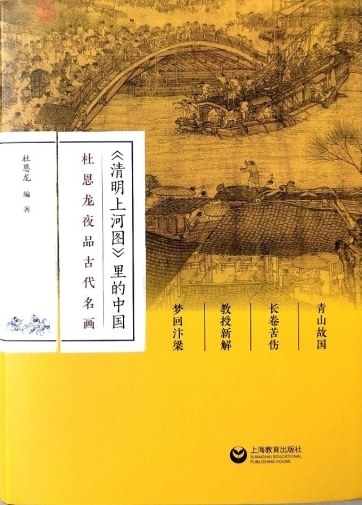

作者杜恩龙原在河北美术出版社从事编辑工作,后被引入大学任教。教学过程中,他深感大学生艺术素养不太理想,于是尝试开了古代艺术与文化课。这是一门通识教育课,其中一讲就是《清明上河图》。随着教授内容增多,后开课程“《清明上河图》里的宋代社会”,该课程极受学生欢迎。杜恩龙没有出书的打算。2018年,他进入浙江传媒学院教学。与此同时,上海世纪出版集团副总裁韩建民调入杭州电子科技大学工作。两所学校“门对门”,两人经常交流碰撞。韩建民鼓励杜恩龙把讲义变成书稿,于是有了该书的出版。

杜恩龙主张每个人都应该解艺术。“如果不了解艺术,人生少了一半快乐。”他在微信中经常普及中西绘画知识。一位三甲医院的眼科专家给他打电话说:“别看我不给你点赞,不评论,不转发,但是我天天看你的微信。你的微信不庸俗,有趣味,对生活对工作都是一种新的认识。”杜恩龙平时大力提倡艺术,推广艺术,讲授艺术欣赏的知识和技巧。

杜恩龙独创性地提出了概念“阅图推广”。他说,阅读推广已经有很多人在做了,也很见成效,全国也在推广全民阅读,但是如何读图却很少有人专门来讲。杜恩龙提出了读图的思维方法,就是“纵”和“横”,他也将其概括为十字型思维:“纵”就是把图片中的内容做一个历史的回溯,“横”就是把这些内容作跨地域的比较,这种比较包括跨省,包括跨国家,也就是国际比较。实际上就是“古今中外法”。“古今”是历史追溯,“中外”是横向比较。杜恩龙曾经受邀在图书馆和大学作了十几场讲座,解读的名画包括《清明上河图》《韩熙载夜宴图》《洛神赋图》等等。

在讲解《清明上河图》时,杜恩龙也有一些独到发现。比如,他发现整个画面中只有八把椅子,说明椅子未在北宋普及。这涉及中国起居制度的千年巨变。巨变是缓慢进行的,在魏晋南北朝以前,中原民族席地而坐,魏晋南北朝以后,隋唐至五代开启了由席地而坐向垂足坐的转变,转变到宋代基本完成。我们在《清明上河图》中可以看到很多的方凳、长凳等,但是椅子却非常少。这是因为北宋时期椅子作为一种高级坐具还在贵族和皇家的圈子里“打转”,有些茶馆赶时髦,弄两把玩玩新鲜,以此吸引客人,但在民间还未普及。杜恩龙通过坐具,回溯了中国起居制度的千年巨变,这是典型的见微知著、以小见大。这种观察方法对读者的启发巨大。杜恩龙说,人的一生学多少知识很重要,但是思维方法更重要。“在这个知识一键即得的时代中,单个知识点的获得已经不重要了,关键是思维方法。这是以不变应万变的东西,受用终生。”该书是一部文化类、艺术类、历史类的普及读物。杜恩龙把中国文化的基本命题通过《清明上河图》串联起来,用故事去讲述文化、讲述历史。