《拾乐》:3个女人一台戏

2022年,由于身体欠佳,我还处于休假中,那段时间没接任何设计,天天撸猫、遛狗、种花……只想静养。当出品人把《拾乐》的书稿让我试看后,我一下有了设计的激情。这本书的内容太吸引我了,特别符合我当时的心境和向往,当即我便接下了这个项目。

这也是唯一一本在做的过程中让我读了全文3遍的稿子。我反反复复读它的文字,反反复复体味领悟其中想要阐述的意境,反反复复试着想着可能合适的开本、版面、图案、用纸、装订方式、气质表现……前后出过几个方案,都被自己推翻重来,包括在不断研读的过程中,书的结构也有了很大调整。这本书称得上是“3个女人一台戏”:出品人刘老师的率真、才华、果断以及主编关老师的优雅、知性,让这个项目在进行的过程中有了不一样的色彩。做好一本书,设计过程中的沟通尤其重要,而与往常不同的是,我们3个在沟通时完全是沉浸式地演绎“10乐”的过程。我们起先不聊具体方案,而是用了现实版的“10乐”进行时,一起读书、小饮、散步、活动、读书、音乐……从中领悟到了很多感受,这让我在设计上有了异常的松弛感与亲历感。通过沉浸式的体验,3个人在用材、结构、图片的选择上全部一起参与,最后由我用设计的语言一一呈现,所以说这本书是“3个女人一台戏”。

《拾乐》是一本自然而然的书籍,质感的自然、陈述的自然、气质的自然……有人说过,大自然能让人与人之间没有陌生感,这本书的设计营造的就是“没有陌生感”的氛围。有读书的安静,谈心的亲切,静卧的惬意,晒日的温暖,小饮的满足,种地的畅快,音乐的遐想,书画的沉醉,散步的闲适,活动的张力……生活应有的自然状态下的“10乐”全部回归!全书安静、雅致、轻松,封面诠释主题一目了然,却又留出了3个层面,有“带入”“进入”和“拾起”的用意。

翻阅书籍,前几页左上角的“10乐”从浅至深,好像在慢慢唤起人们差不多遗忘的快乐。呼唤人们重新拾起——“拾乐”。正文排版全部运用断句换行形式,使书有了乐律感、自由感和放松感。辑封应用中国元素图形,颜色上跳脱固有的含蓄,大胆应用橙橘色,使读者沉浸于古典气息的同时又注入清新的活力,心情敞亮,情绪转换,或静或动……

最后设计上应用了10个不同的灵动书法体组成圆形图形,完成最大的视觉冲击:“拾起的10个快乐”。

《行路观心》:被作者磁性男中音打动

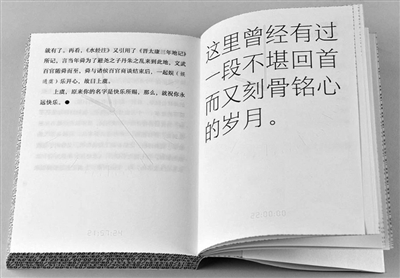

当朋友找到我做这本小诗集时,我觉得这应该是一本在设计上很通俗的诗集,只要把控好疏朗干净即可。

在一个晴朗的午后,我与作者在一个小咖啡馆有了第一次交流,匆匆几句,他也没有特殊要求,我也没太多的创作感觉。夜里,翻阅诗稿,静静读了几首,却有了一种被带入而且想一直读下去的愿望。次日清晨,刚梦醒,发现手机上作者发了一段音频过来,是一首诗朗诵,而且正巧是我昨夜读过的那首,朗诵者是个很好听的男中音,声音干净、醇厚,非常具有磁性。在那样的清晨,让我有了一种全新的诗境……后来才知道这是作者自己朗诵的声音,原汁原味,很赞很妙!他磁性的声音,能把人带入异乡的远方,带进未曾感受过的经历。

记得出第一个方案,因为太想做好做特别,虽有趣却制作难度很高,有悖于诗歌本身的自然随性,于是被自己推翻。反复揣摩诗境,远方的、久远的、存在的、空灵的,或见或不见的……这是一本游走的诗集,作者用片段化的时间,用诗的形式表达自己当下的情感、思绪。每首诗都配有“小记”,记录当时作者在什么样的环境和心境下写下小诗,而整本诗集都围绕作者生命中“偶尔停顿”“续尔前行”“间或咏叹”……诗集外观纯净、轻巧、随意,封面设计表达上也轻描淡写,蜿蜒的曲线如作者行进与思想的轨迹,烫透纸特殊的工艺又让其有了痕迹的表现力,在不同的光线下清晰见底……最不同的是辑封设计,特殊的大于正文尺寸的切割,使不同的读者在翻阅时留下不同力度的印迹,从而造就不同的曲折与波痕,从形式上实现了诗歌最大的浪漫情怀。版式设计上,有意拉大行距使阅读有强制性的缓慢感,有了诗歌特殊的阅读感,有别于一般文本的阅读习惯。(陈 楠)

《年龄这回事》:男女老幼执手可握

《年龄这回事》是一本睿智风趣的散文集,作者是作家中的女将军——裘山山。你为年龄焦虑,她说“可以祝贺自己,在经历了无数个风霜雨雪后,成为一粒成熟的稻谷”。你为容貌困扰,她以自己的切身经历告诉你,“你健健康康充满活力,你开朗乐观喜欢大笑,你就是一个美丽的女人。人生何处无颜值?”她金句频出,独具特色的幽默语言,常常让人捧腹。从文字中感受到了这种人生魄力,我读后的第一反应就是把文章分享给我母亲,因为她与作者年纪相仿,曾几何时也是热爱文学的文艺女青年。但已经50岁的母亲,看书肯定看不清,刷短视频倒是轻松愉快。由此,我突然意识到,文学类图书的文本通行字号是9~10pt,有时候出版社为了降低图书成本,压缩字号、扩大版心更是常有的事,无形中设置了鸿沟,让一些经过反复编辑和审核的高质量内容,无法触达视力不好的中老年群体。微信都设置了关怀模式,为什么图书没有呢?所以我希望这本“时光之书”,无论男女老幼,都执手可握。

于是,我反复斟酌调整书的版心、字体、字号,为了让《年龄这回事》能被更多人阅读,我拿着做好的贴样在小区楼下追着大爷大妈问:“这个能不能看清啊?好不好读啊?你看这张字粗一点,这张字细一点,你觉得哪个更好读啊?”做完小小的调研,我发现12pt的字大小才刚刚好,绝大多数人能阅读。

这样一本诙谐幽默的时间之书,我想没有比一个旋转的时钟更适合的视觉了,表达上是直接的,但形式上又是抽象的,同时又具备现代感,符合书的定位。刚刚好的是,加上序言全书刚好有24篇文章,如果一篇文章对应一小时,这不就是看完一本书一天就过完了吗?创意来得刚刚好,我欣喜若狂。因此,书的每一页都对应了1天中的某时某分某秒。如果第一篇文章的开启时间是00:00:00,那么最后一篇文章结束时间就是24:00:00。这本书的页码不是阿拉伯数字,也不是汉字数字,而是像01:25:45、05:50:15这样的时刻。为了精确地算出每一页对应的时间,我甚至和助理用了24个excel表格来进行计算和统计,每一页对应某时某分某秒,以及钟表上的时针、分针、秒针各需要旋转多少度。

因为该书的定位是大众群体,我需要谨慎地节约成本,把钱花在刀刃上。无线胶装的设计节约了装订成本、内文黑黄两色印刷节约了印刷成本,内文轻型纸节约了纸张成本,但书口三边丝印、封面戎马纸烫印、环衬艺术纸,又极大地提高了成书的品质感,与一般同价位的市场书区分开来。

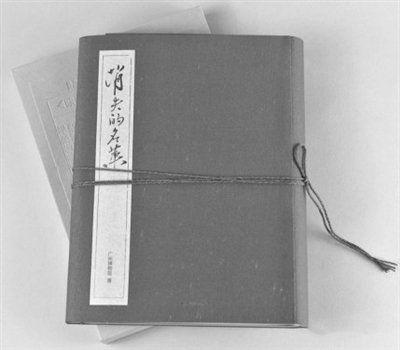

《消失的名菜》:为读者营造扑面而来的“wow”惊喜感

消失的名菜是广州博物馆利用馆藏的大量民国老菜单、老菜谱,联合中国大酒店的粤菜专家和传承人,从访谈、资料整理、研究,最终一步步还原复刻了一道道业已失传的“消失的名菜”。2023年初受广州出版社邀请,亲自感受了一次“消失的名菜”,本已消失的饕餮大餐,以极其讲究的形式,一盘盘一道道端至面前,并且还可以品尝,实在令人感慨万分,好像乘坐了一趟时光列车,把我拉回民国时期的陆羽酒家。宴席过程中我一直在想,其实一本书也是一席感官盛宴。食色性也,我想通过视觉、触觉、听觉、嗅觉、味觉的同时启动,来感受“粤宴中国·消失的名菜”五感之美。

关于粤菜的最初印象来源于小时候看过的动画片——中华小当家,影片里揭开每一道菜品锅盖的瞬间,都会散发出弥漫整个屏幕的香气,并且金光四溢。结合翻阅行为的设计、纸张的触感编排上视觉元素的安排,来获得一种嗅觉、味觉上的通感,成为我设计这本书的主要关注点。开盖仪式对应了书籍设计里的翻阅行为,每道菜品都经历一次设定好的翻阅方式,翻阅一道菜品,即品尝一个菜,翻阅行为结束,宴席也结束了。通过页面开启前和开启后的节奏对比,为读者营造一种扑面而来的“wow”惊喜感,我将这样的设定用在了第三章的菜品呈现,并且用橘色纸将此部分浓墨重彩地渲染出来。全书采用了异于常规的16开横长开本,传统古线中式装订,朱红色系的材料让整体气质既华贵又复古。伴随着香气元素,文本和图片在页面中随着网格系统上下飘荡,好像粤宴之香始终伴随着读者,萦绕在读者身边。为了把香味元素做到极致,我还使用了数种感香油墨,萦绕在香气中的菜品图片,仿佛不仅出现在了眼前,还能从纸面上闻到一丝菜香。

另外一个较难的点是,合作方中国大酒店至今还有一位可以书写“师爷体”的宝藏书法家,所谓师爷体就是一种专门用于手写菜单的毛笔字体,我请这位老师帮忙书写了宴席的每一道菜,并且用洒金的宣纸印制,还烫上了朱红漆的印章。(许天琪)

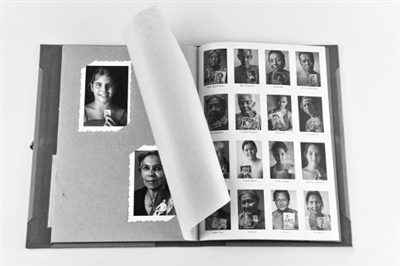

《古巴唐人》:全书设计像一个档案夹

这本书借助古巴华人的形象,叙述了中国移民古巴的历史,记录了现存古巴老华侨及其后代的生活状况。1847年6月3日,一艘西班牙大帆船载着来自福建厦门的首批206名契约劳工登陆哈瓦那,揭开了中国移民古巴历史的第一页。160年来,古巴政权更迭,经济危机严重,古巴华人难以在古巴生存。这本书的作者克服重重困难,深入古巴首都和内陆城镇,接触老华侨和混血华人,拍摄了许多令人印象深刻的纪实作品。作者试图从古巴华人的日常生活和个人故事来探讨海外华人的身份认同和文化依赖。镜头中的古巴华人包括出国旅行的华人及其后代,其中一些是混血儿。还有一些非华人后裔,他们被中国人收养,在中国文化的滋养下长大。他们具有中华文化的认同,不受血统的限制,继承了中华文化和精神信仰。全书的设计像是一个档案夹。夹子有一个纸袋,纸袋里有一幅画和一页字母表。这本书附带了一个单独的相册,里面是中国人拿着他们祖先的照片,这些照片被一一插入相册中。这个设计很简单,但很独特。

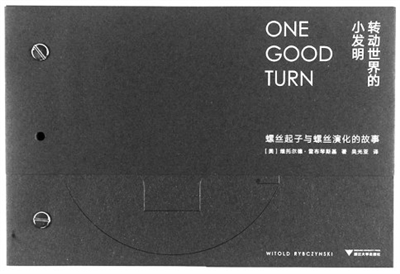

《转动世界的小发明:螺丝起子与螺丝演化的故事》:模仿金属的质感与光泽

螺旋起子和螺丝,是看似简单却很重要的创造物。作者从工具书、古籍和博物馆中寻找这种工具组合的来源和变化。他遵循历代百科全书的辩证法,挖掘考古的层层脉络,将猜想与原始传说联系成确凿的证据,突出对知识组织的考察。这本书以常见的金属零件——螺丝为设计灵感。书页用两枚螺丝紧密固定,旨在与主题相呼应,从而构成一本完整的书籍。在每个章节的开始,设计者利用各种螺丝的形状和特征组合出不同的图形,创造出一种独特的视觉符号。每一章节中每个段落的开头都有一颗独特的螺丝图案,既具有装饰性,又为书籍增添了许多趣味。书籍纸张整体采用黑色,内容印刷采用银色,目的是模仿金属的质感与光泽,增强视觉冲击力与吸引力。(周伟伟)

《汉字网格与文本造型》

极简设计让读者专注内容

我是《汉字网格与文本造型》的作者,这本书对我来说它首先是我的作品,其次才是我的设计。感谢上海人民美术出版社的邱总和第一工作室副主任丁雯约我写作此文并交给我自己来设计,能亲手把自己的文本物化为书籍,是一件很幸运的事。文本的内容是讲述如何排印好汉字。本书配有800多幅插图,图文配合向读者介绍了我的汉字网格排印理论,尤其是一部分插图用设计案例详解了XXL Studio的排印方法,希望借此为有志于排印好汉字的设计师提供一块垫脚石。

本书分为三大部分。第一部分是序言和11个设计案例的解析,每个案例选择了16页不附加质感的导出图片来呈现排版;第二部分是第一部分所选择的11个案例的彩色书影;第三部分是本书的核心:对汉字网格的梳理与追根溯源、文本造型、排印中应该注意的细节等。写作此书的目的,是在书籍设计普遍采用西文网格的基础上,依据汉字特点,总结出适用于汉字的版面网格系统。

设计上追求一种干脆利落,用极简的设计语言和材质达到设计目的,让读者尽可能地专注于内容。

材质应用上依据内容先将文本设计为彩插居中的对称式结构,20页的彩插用很薄的65克的雪瑞樱花纸,另两个部分各160页则用较厚的100克素雅纸印单黑,做到了绝对对称的书籍内文结构。20页彩插的其中4页印刷与封面相同的PANTONE专色,在书芯的切口和天头地脚上形成一条彩线。

内文设计为了最大限度地利用版面,将切口和丁口的页边距设计为1个10.5磅的汉字,10.5磅的汉字也是本设计中网格系统的正文文字磅数(10.5磅相当于3.7mm)。这么小的页边距对印刷与装订具有挑战性,承印本书的印刷公司很好地解决了这一难题。

封面设计是本书所阐述的汉字版面网格理论的延伸。在材质应用上,读者拿在手中会感知到布质书脊的温和手感与外包在斜切45度皮壳上的白纸的光滑。不同于读者常见的精装书,这本书的天头和地脚是与书芯切齐的,切齐后加强了设计干脆利落的特质。封面上的数字1.5所代表的是文字磅数,它是比10.5磅更为细小的版面网格系统的最基本单元,书中的注释和书眉磅数是1.5磅的多次相加。

封面封底两段文字的排印设计,第一是没有设计行间距,让行与行之间密排;第二是下一行汉字与上一行的汉字纵向对齐。为了不同行的汉字纵向对齐,调整了英文和数字的间距。(刘晓翔)

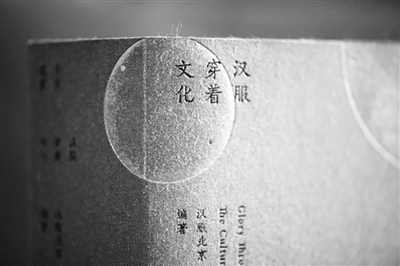

《千古霓裳:汉服穿着文化》:每个封面都由师傅手工搓金定制

汉服,是中国汉民族的传统服饰,它所代表的汉文化礼仪与汉文化审美,深深地影响着整个华夏民族以及周边的国家与地区。设计落脚点在“服”上,做一件典型的中国平面裁剪的罩衫,是最初的想法。

书籍整体设计上,首先,意在表达汉服千叠百褶的典型特征:通过折页展现服装平铺图,通过滚折页还原服饰穿着场景。单件服装平铺大图,款款经典,满满细节,精心讲解。其次,贯穿上衣下裳的设计理念:通过分割页展现上衣下裳的搭配效果。

文前以图表形式归纳汉服的服饰特征。根据设计需要,重新绘制图样,制作信息图表。包括不同时令所穿服饰颜色,明代袍服颜色与官级,唐代袍服颜色与官级,不同袖型示例,各时期常见领型,袍、襦、裙、衫常见款式,常见首服,汉服常见材质特点,汉服现代常见穿着场合等,方便读者查阅。

内封布面材料的连续M折结构,在外侧形成8个小书脊,将内文8个部分的内容分隔开。在内侧形成的短折页,功能上分隔、导读内容,结构上补齐了因书页滚折产生的水平方向的书页厚度差。内文独创穿线方式,线装编绳工艺。模切、折页、配页、捆书、打孔、穿线,每本书都需要师傅按工艺要求装配。外封是“汉” “服”两个字的变体图形。每个局部图案上在完成搓金工艺后再烫一次小圆点图形的亮金,如果用线连接每个圆点会形成汉字的笔画。 “汉”“服”两字的意象图形采用烫金工艺,斑驳的金色与内文的丰富色彩形成强烈的色差。

封面独创搓金设计,每个封面都由师傅手工搓金,不可复制,本本独特。双层布艺对裱,手工压线,温柔坚韧的质感与搓金的肌理相互映衬,产生厚重的历史感:从周制到明制,形成了五大制式,周制端庄、晋制风流、隋唐浪漫、宋制文雅、明制温柔,研读不同制式礼服、便服特点,纵览各时期经典服饰款式、风格,以及独属于汉服的精神气质。

以大开度折中折的方式,多视角、多维度展现服装穿着步骤。手工大5折页,五大制式情景人物展示。360度穿衣顺序单独展示,力求秒懂。

周制—晋制—隋与唐制—宋制—明制,人物着衣实景拍摄图,具有完整的故事性。设计时,图片排列方式用电影式分镜叙述,沉浸式感受汉服魅力!利用硫酸纸薄透的特性,展现内外衣的穿衣顺序。注释文字分层叠加讲解,搭配平铺图展示,便于理解。(尹琳琳)

《展境》:让临展留下意境营造的空间

《展境》是成都博物馆推出的聚焦成博特展的新型博物馆设计学术读物,精选新馆开馆以来的15场特展项目,以“纸上展览”的书籍编辑思维逻辑,用纸质载体作为媒介,在另一个维度集中重现了15场特展从内容设计转化为空间设计、再到展厅呈现的展览形式设计全过程,不仅记载了成博展陈设计团队的研究与探索,也在经典案例的记录与比较中实现了展陈设计从工作实践到理论探索的飞跃。

书籍装帧设计釆用拉链式开启方式,加强读者对书籍的探索感和参与感。极简的深色封套,用凹凸的方式呈现空间图形寓意着“成博展览季”的印记。书籍用专色呈现了展览空间布局、展览动线、展览光源、展品陈列等展陈设计的构成要素。采用不同的纸张来区分书籍中的每一场展览,区分内容编辑多信息传播的层级,运用不同的触感体验来呈现策展理念、展陈设计、现场空间;用短页的方式呈现海报及现场空间的展品,让阅读变得更丰富更有层次。

总的来说,《展境》从理念和实施两个维度对成博2016~2022年最具代表性和影响力的展览项目进行了系统的梳理和总结并结集出版,清晰具体地总结出展陈设计中的关键环节与要点,对于博物馆业务工作者、博物馆理论学者、展陈相关业界同好及其他关注博物馆的读者具有参考和借鉴价值,从而有利于处于社会和行业迅速变革中的城市博物馆发展战略和策略的深入研究。(范 犁 周海川)