■刘耀辉

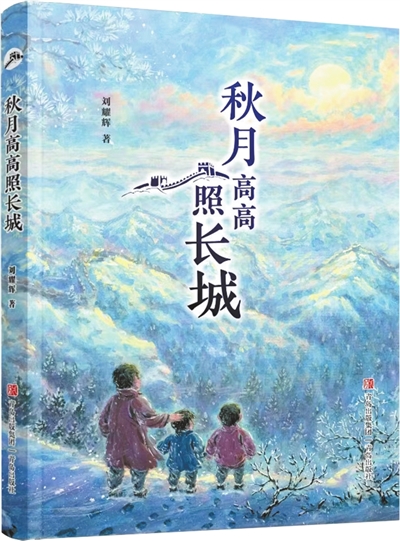

《秋月高高照长城》是我创作的第4部少年成长题材的长篇小说。与以往的作品不同,这部小说的主人公是一位充满热血、英勇无畏的抗战少年。小说的叙述始于1933年,讲述了呼兰河畔长大的少年沈唤河,在故乡遭受日军侵占、母亲惨遭日寇杀害之后,不得不跟随哥哥啸河踏上流亡之路。在流亡过程中,他历经无数艰难险阻,深刻体验了国恨家仇,一路从哈尔滨逃到沈阳,而后翻越长城,逃离敌占区,辗转北平、青岛,最终抵达沂蒙山革命根据地,成长为一名勇敢的八路军战士。

在中国特有的东方诗意语境里,名字中带有“长”的物事,大都是美好而又坚牢、磅礴的。如长江、长征、长路、长河、长亭、长云、长啸……当然,还有长城。在构思和写作这部小说的过程中,我心间常常回荡着国歌中的那一句“把我们的血肉筑成我们新的长城”,耳畔则常常回响着《我的中国心》里的“长江,长城,黄山,黄河,在我心中重千斤”,还有《长城长》里的“都说长城内外百花香,你知道几经风雪霜?凝聚了千万英雄志士的血肉,博出万里山河一轮红太阳”。这部小说自2015年开始构思,到2024年写成,历时长达10年。它最初的灵感来自祖国壮丽的山河和她所托举起的长城,而将这灵感传示给我的,正是那些80多年前为着捍卫国家领土完整和民族尊严而献出了生命的英灵。

对作家来说,要想写出好作品,就得做到笔头连着心头、笔管通着血管。当我前往长春参观东北沦陷史陈列馆,目睹日寇的种种暴行时;当我前往山东临沂参观中共中央山东分局展览馆,看到日寇用我同胞的腿骨制成的人骨烟斗时,我的血管几度凝滞,继而血脉偾张。当我重回阔别三十八载的呼兰河畔,想起萧红和她笔下的苦人儿时;当我到杨靖宇将军殉国地拜祭,思慕他的浩气英风时;当我踏访齐长城穆陵关、仙姑顶等抗日战场,缅怀在此牺牲的八路军将士时,我的心头激流奔涌,久久不能平静。这些流淌在血管、铭记在心头的触怀时刻反复发酵,最终酿成了我满腔的创作激情。当这种激情倾注于笔头,对那段历史的沉思和对英雄的缅怀便喷薄而出,同时也赋予了这部小说宏阔、深沉、昂扬的基调。

当然,唯有这样的基调,才能与伟大的长城相契合。长城之外,秋月是小说的另一个重要意象。与“秋”相合而成的物事,大都是苍凉而又怅然、寥廓的。比如秋风、秋雨、秋扇、秋虫、秋官……当然,还有秋月。在唐诗宋词的意境中,秋风秋雨常引发人们的忧愁,然而秋月却别具一格。它在唤起愁绪、惹动离情的同时,也能够俯瞰万里江山。这是因为秋月常常与远征、戍守联系在一起,既承载着家人对边疆将士的深切思念,也映照着将士们对祖国大好河山的无限忠诚。

小说是一门艰难的艺术。单就给小说中的人物起名而言,就是一个实打实的难题。我之所以给小说的主人公起名啸河、唤河,很大程度上是受到长城、秋月等诗意意象的启发,觉得从与书名呼应的角度出发,应该给他们起个既有诗意而又富有抗争意味的名字。书中写道,罗先生为认了呼兰河当干爹的沈家老大取与“呼”字经常连用的“啸”字,叫啸河,而弟弟也就顺理成章地从“呼唤”中取个“唤”字,叫唤河。在诗意的表象下,呼啸也好,呼唤也罢,单从字面就能传递出一种不甘受辱、勇于抗击的悲壮感。等到后来兄弟俩收留了小乞丐,便出于“啸”和“唤”都是口字旁,而给她取名叫“听河”了。这个名字还有一层意思,就是这孩子刚出场时是个哑巴,不会“啸”也不会“唤”,那就只能“听”了。她的本名叫“沈蓠”,指向的是她童年的颠沛流离。若是往深里说,从本名的“蓠”,到新名字的“听”,还可反映出她从被动忍受命运到主动去听江河怒波的成长。此外,听河的“听”,还与她喜欢听戏暗合。在流亡的日子里,她想尽办法听戏、学戏,渐渐地自己也唱出了名堂。这样,她在参加八路军后,很快就成长为一名深受战士们欢迎的文艺兵。

表面来看,3位少年主人公的名字都非常有诗意。如果配角也跟着一味诗意,那就不但会破坏小说所苦心追求的真实感,还会导致整个文本都流于烂俗。这一来,给配角的起名又要煞费一番苦心,而这苦心主要体现在不能诗意化、同时还要有所喻指上。罗继良、卢三顺、胡小梅等名字就是这么来的。他们的名字虽不起眼,但各有各的抗争寓意。罗继良,是“裸脊梁”的谐音,昭示着他是誓死抗争的民族脊梁;卢三顺,意为在那种情势下想做顺民而不得,乃至做头顺驴也不行,那就只有走上战场;胡小梅,则既是沈啸河心头的“小美”,也是一条伏线,与后文长城之上的梅花照雪构成互文。

一部好小说,离不开诸多好细节。前述意象的描摹和人物的命名,其实都是细节,而正是靠着对这些细节的打磨与皴擦,这部小说的少年行主题才得以凸显出来。此前我已写过《贞观少年行》《刺客少年行》等中篇小说,而在长篇小说《野云船》与《少年王阳明》中,也曾牵涉到少年壮游。这一次少年行的不同之处在于,它是在秋月的照耀下穿越长城,高高地向着抗战的高处行。具体来说,这一次的少年行不仅路更长、行更远,而且自始至终都是为了奋起抵御外侮,因此少年主人公必得心志更坚,信念更强,理想与追求尤为崇高。基于这样的考量,反复斟酌后,我采取了将历史写实与文学虚构相糅合的手法。为了营造历史感,我广泛参阅了那个时代的相关文献。举例来说,苏联记者哈马丹记述东北抗战故事的《大愤怒》就惠我良多。小说中写到的抗日英雄赵尚志将军对东北普通民众的影响、东北抗联战士爬冰卧雪坚持斗争的事迹、上世纪30年代哈尔滨流行的哥萨克式衬衫等,都来自这部《大愤怒》,它们着实为小说增色不少。

早在100多年前,“五四”先贤就已指出,优秀的儿童文学作家要像安徒生那样,“既是诗人又是永久的孩子”,“以小儿之目观察万物,而以诗人之笔写之”,“出于自然,入于艺术”,使作品成为“诗中之醇华”。我一向对此充满神往,但不知自己究竟有没有做到,且交给读者和时间去评判吧。

在国家大力弘扬正确二战史观的当下,这部抗战小说已引发了诸多关注,这是令我倍感欣喜也备觉荣幸的。其最初起稿,来自唐代大诗人王昌龄的《从军行》:“撩乱边愁听不尽,高高秋月照长城。”而其最后定稿,则是在我调入临沂大学任教之际。临大的前身是中国抗日军政大学第一分校,身处其中,我这次的长城秋月少年行堪称犹如天定。在为之画下最后一个句号之时,我的心情好比诗人冯至所吟唱的:“那时像离开马棚的小马,第一次望见平原;那时像离开鸟巢的小鸟,第一次望见天空。”衷心希望读者朋友都能跟着这小马和小鸟,“处处看见新绿,处处看见阳光”。

(作者单位:临沂大学传媒学院)