《章太炎的思想——兼论其对儒学传统的冲击》和《傅斯年:中国近代历史与政治中的个体生命》这两部书,注定会成为2012年社科读物中的别样风景。这两部书,都是多年前就已出版,并在学界产生了不小的影响。但是,因为种种原因,中文简体字版却迟迟都没能推出。《章太炎的思想》是王汎森1983年从我国台湾大学历史研究所毕业时的硕士学位论文,1985年即由台北时报出版公司出版,当时正是章太炎研究热潮兴起之时;《傅斯年》则是他1993年从美国普林斯顿大学历史系毕业时的博士学位论文,2000年由剑桥大学出版社出版。两书自出版以来,即被从事历史学、思想史研究的广大硕士生、博士生奉为圭臬,心摹手追。

《章太炎的思想》一书,主要叙述新文化运动之前的章太炎;而《傅斯年》,则主要从傅斯年在新文化运动中扮演关键性角色开始阐述,两书内容不经意间形成了一个时间点上的“接力”。《章太炎的思想》出版后,引起了学术界广泛的关注,此后一再重版。从王汎森个人学术研究的角度来看,正是《章太炎的思想》一书,一举奠定了他在国际上中国思想史学界的地位。此后,他又写作了《古史辨运动的兴起:一个思想史的分析》。20世纪二三十年代在中国史学界占据主导地位的“古史辨”(以顾颉刚为主将)运动,从其学术与思想的传承而言,与章太炎的反传统思想有着密切的承接关系。王汎森个人的学术研究之“流变”,也通过《古史辨运动的兴起》这一“转承”,从章太炎转移到了傅斯年。就中国现代学术(尤其是处于中心的历史学)的革命角度而言,从章太炎、顾颉刚到傅斯年,经历了一个瓦解、破坏、重建的过程。作为王汎森的硕士论文和博士论文,《章太炎的思想》和《傅斯年》这两部作品,通过对晚清和五四两代学人代表人物的论述,生动勾勒出了中国现代学术的转型。

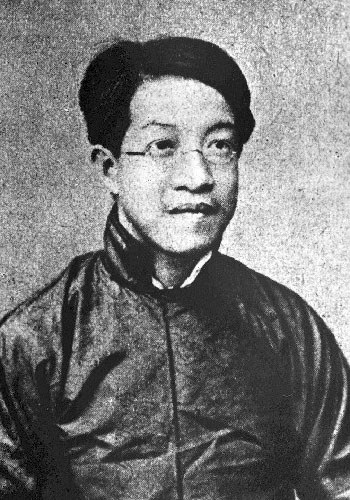

东西文化的剧烈冲突,使得晚清民国的学术思想界无法再置身事外、始终以经史考证自娱,由此为学术转型提供了良好的契机。章太炎是清末学术思想界的一个巨大存在,他在政治立场上是左翼,主张反满革命;在学术思想上属于旧派,承继顾炎武、黄宗羲。就经学而论,章太炎属于顾炎武所派生的以戴震为领袖的皖南派,所以他可以说是清代经古文学的最后大师;但就史学而论,他并不以前一辈考证的史学为满足,而倡言民族主义的史观。他收编在《国故论衡》、《检论》、《太炎文录》里的文章,不仅在学术论争上是权威的作品,就是对民族革命,也贡献极巨。章太炎的史学血统,属于旧派;但他的学术影响,却有着光荣的“启蒙”的业绩。在章太炎那一代人那里,中国知识界有了新的发展,严复、谭嗣同、康有为、梁启超等思想观念呈现出激进化,许多思想传统开始支离破碎。

知识界的这种变化,形塑了傅斯年、顾颉刚、胡适等一代新学者的知识结构和思想框架。如果说章太炎是经学时代最后的大师,那么胡适、傅斯年可以认为是从“经学时代”到“史学时代”的转折性人物,在他们这里,自汉代以来,所有的经学观点所建立的静止的中国世界观被以史料为中心建立的变动与发展的概念的古代世界(从而也是现代世界)取代了。傅斯年曾一再指出,虽然清儒治经的方法已经是旧学中“最可信最有条理”,但“若直用朴学家的方法,不问西洋人的研究学问法,仍然是一无是处,仍不能得结果”。发现新史料,突破旧藩篱,成为历史学由“旧”向“新”的一个标志,傅斯年的名言“上穷碧落下黄泉,动手动脚找东西”也显示了那个时代历史学从传统到现代的一个最重要的变化方向(同时也是从读书人向学者的转变)。正是他和同时代学人在史料拓宽上的努力,使得传统读书人的那种治学方式不再占统治地位;同时,因为他倡导“价值”与“事实”分离,使现代的专业化的史学得以生根。

入手处为个案分析,着眼点却是学术转型,这是王汎森这两部作品的一个典型特征。章太炎与傅斯年作为晚清及五四两代学人的代表,其教养、经历、学识、才情,均有明显的差异。由于知识类型不同,而发展出大相径庭的学术思想和治学理念,这在中国现代学术的创立期,尤为明显和重要。而在提倡国学、张扬西学、激励民族精神、反对传统等方面,他们的立场并不一致,但“共同的话题”却很多(以民族主义情绪而论,在章太炎和傅斯年身上就都表现得非常强烈,这是他们所处的时代造成的,他们一生的思想,如果舍弃民族主义这一骨架,便很难掌握了,而这种情绪表现在他们思想和生活的每一个方面)。这既表明了章太炎、傅斯年在学术思想上是有所交集的,也更突出了两代学人在思路和追求上的连续性。从中也可以见证,是晚清及五四两代学人的共同努力,促成了中国现代学术的转型。