○臧 北

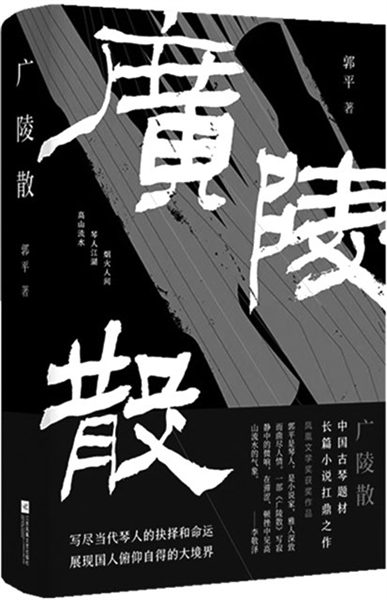

孤独是一门好生意 在新近出版的长篇小说《广陵散》里,作者郭平谈起陶渊明和无弦琴的故事:

“……陶渊明真是孤独到家了,他内心的那些东西,千百年来一直被人们误读着。而当周明产生要写些文章对此进行新的解说时,又意识到,这样的解说似乎并无必要。相对于千百年的误读,他的声音一定是孱弱无助的,正如一粒尘埃,无论你在空中如何抖动,对于这无限浩大的虚空,都是没什么力量的。”

其实,孤独的何止是陶渊明,古琴也同样如此。在《广陵散》一开头,郭平就借主人公周明拉大提琴的姑父之口说:“古琴这东西,太孤独。”这句话在古琴如此热闹喧嚣的今天读来,真是讽刺。古琴真是孤独到家了,在这个充满了各式各样奇迹的世纪里,连它的孤独都成了一门好生意。

在那篇文章的最后,郭平又说:

“琴之所以有今天渊深的积累,成就卓然不群的精神内涵,又正与中国文人对知音的渴求有关,与琴人的清高自重有关。琴也许会有别的可能,但历史的、传统的琴,本来就是孤清的。……这种孤清,正使一种难得的高贵品格得以留存……”

作为“孤清”的象征,也作为“知音”的隐喻和见证,唐琴“长清”在这部小说中占有极其重要的地位,可以说是整部小说的精神支柱。但是在《广陵散》的最后,一直隐身于故事背后的“长清”,刚一正式出场就哑了,“纤维寸断,失去了振动的生命”。明子死了,钟鸿秋死了,齐丹青死了,徐大可死了,而“将以有为”的周明正在变得面目模糊……也许是“世无足复为鼓琴者”了。

古琴与士 我觉得,今天的文化人、弹琴人都应该读一读这本书。

古琴是什么?其实,就其全部的本质而言,它只是一件乐器罢了。但古琴又是一种特殊的乐器,当它退出了娱神的行列,并没有像其他乐器一样迅速转入勾栏瓦肆,而是隐身古代士人的书斋,它以士人的精神底色为底色。

跟所有别的乐器一样,古琴也不仅仅需要一双弹奏的手,还需要一双倾听的耳朵,否则它就不能成为乐器。今天,“知音”故事,人人耳熟能详。我更喜欢朱权《神奇秘谱》中引述的版本。

“朋友是另一个自我”不就是“子之心而与吾心同”的翻版?东方与西方,人同此心,心同此理。不过东方的“知音”比西方的“朋友”更为决绝,在伯牙子期故事的最后,伯牙身死,子期绝弦,终身不复鼓琴。在小说《广陵散》中,徐大可是周明的知音,明子是大庄的知音,齐丹青是钟鸿秋的知音。但是正像郭平在《古琴丛谈·琴对谁弹》中说的:“知音,只是一个理想的图景,现实生活中,难以完满。”徐大可遭遇一连串打击后的自闭、周明自己都没注意到的下意识的疏远、明子与大庄扯不断理还乱的情感纠葛、齐丹青“不想再做什么了”的悲哀与疲倦,都让人深为慨叹。

小说本身也如同一首琴曲 青年古琴家周明的成长、追求和迷惘,构成稳定、平淡的旋律主线;而好友徐大可在命运之中的抗击和挣扎,构成了明快、热烈甚至是高亢的副歌,每隔一段时间,那种难以抑制的生活的渴望就迸发出来,冲击着、推动着主旋律向前发展。明子的故事则如同泛音,用另外一种声音,另外一种调式,重复着主旋律和副歌的故事。小说的最后,在天地混茫中,周明加在琴曲《无题》结尾的三声大撮,既像丧钟,又像晨祷。

小说通过几位音乐学院学生入学求学、求职谋生、婚恋家庭、事业建树的故事,引发出几代琴人的历史境遇与现实纠葛,以及当代社会对传统文化遗产的复杂态度。故事涉及老中青三代琴人,由“琴”及“人”,再深入到中国传统文化和文人精神世界的最深处,生动描绘了传统文化的当代命运。

这部小说的叙述采用了复调写法,由两个不同声部的旋律交织在一起。一个是以徐大可和周明的友情为主线的当代社会。随着《明子日志》的出现,生活在当代的主角周明、徐大可开启了对民国时期的另一对好友,作为小说的另一个“声部”的隐匿主角“明子与大庄”的人生轨迹和精神世界的探索。第二条旋律时隐时现,和主人公的人生互为对照,使小说有了一种与历史对话的效果,为小说创造了更大的天地。书中多处描摹了人物听琴弹琴的感受。这些感受虽然是从小说中的人物着笔,但读起来似乎也有作者自己的体验,读者会有多次因为作家对艺术的理解而热泪盈眶。

小说《广陵散》就是这样的一本孤独之书,它歌颂了理想主义,同时又是理想主义的一份悼词。