这是屠呦呦首部也是至今为止唯一一部专著的责任编辑书写的编辑与作者之间打交道的记忆文字,从中,我们不难看出屠呦呦不仅是一位严谨的科学家,更是一位直率、敏捷、谦虚、简朴的作者。

○张文虎(化学工业出版社副总编辑)

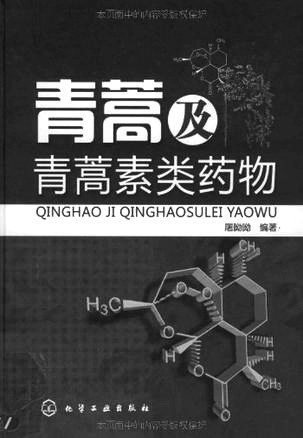

2015年10月5日,几个好友打电话给我,说我责编的《青蒿及青蒿素类药物》一书作者屠呦呦老师获得了诺贝尔生理学或医学奖,向我一并表示祝贺。《青蒿及青蒿素类药物》一书原本一直在我的桌上,2013年后因为自己精力转移到新媒体出版,屠老师这本专著才被我放到了书柜里。此刻我又重新翻开它,确实感到高兴,本想当天给屠老师打个电话,分享一下喜悦的心情,但最终还是没有打。因为这一两年我和屠老师疏于联系,本来就是不想干扰她,心想老人家终于等到了这一天,更希望她能在12月去斯德哥尔摩领奖。

10月6日,面对众多采访的记者,屠老师明确说,她希望这本化学工业出版社出版的、绿色封面的书能和她一起与世界对话。我相信此刻的老人家,心里应该是轻松的。这本书是屠老师唯一一本专著,也是她人生主要阶段的工作总结,是她对科学世界的理解,是她对原始发现的记录,是她又一次团队合作的成果,也是她对有关争议的回答。全书从青蒿的本源,青蒿素的原创发明,其第一个衍生物——双氢青蒿素的创制及其后的青蒿素类药物研究系统论述,旨在明确表达青蒿素的发现和发展历程。

这本书的选题最初是一个药学前辈介绍过来的,这位前辈在我们出版社出版过优秀的药物科普图书。2007年春节后屠老师到出版社,就是他陪同的。屠老师见面就直言,青蒿素这本专著内容较多,有很多工作需要多方合作完成,希望出版社帮助尽快完成出版。之前我也知道屠老师的出版过程并不顺利,但凭着对科技史的肤浅了解和看到老人家的焦急心情,我们很快安排了选题计划。

出版社编辑和作者的合作未必每次都是愉快的。但是,和屠老师的合作是愉快的。原因很简单,和屠老师的合作出版过程中,我们始终是平等的,从来没有遇到过交流上的障碍,她是一个直率、敏捷、谦虚、简朴的人。编辑一般很喜欢和这样的作者打交道。

值得让人铭记和高兴的是,这次合作让出版社和我也获得了意外的收获。在我社众多的、重要的学术著作中又多了一本诺奖获得者的专著。本人也获得一次意想不到的、仿佛置身其中的科学发现体验,激发了对原始创新的全面思考,2009年12月我还完成了博士论文“青蒿素的发现和创新之路及其理论思考”。当然,如果没有屠老师精心保护的原始数据,比如实验记录、临床记录、来往信件、会议记录、523文件、会议报告,我是难以完成这篇论文的。论文通过对以往诺奖的案例分析,明确希望科学界能承认这是一个诺奖级别的科学发现。

屠老师还是一个心存感激的老人。2008年夏天,《青蒿及青蒿素类药物》初稿基本完成,我去屠老师办公室商量定稿事宜。屠老师一如既往在中药研究所九楼简朴的办公室里等我,茶早已倒好。到中午讨论结束时,屠老师告诉我,稿子快完成了,今天请你到研究院的专家餐厅吃饭。我知道她对出版社怀有感激之情。

同样令人高兴的是,在刚刚结束的法兰克福书展上,《青蒿及青蒿素类药物》一书的版权受到了各方的高度关注。为了把青蒿素这一优秀的科研成果传播给更多读者,我们也在继续努力着,目前围绕青蒿素这一话题的多媒体读物正在酝酿阶段,而该书除重印发行,其纪念版也进入策划阶段,相信不久就会与广大读者见面。