○张德强

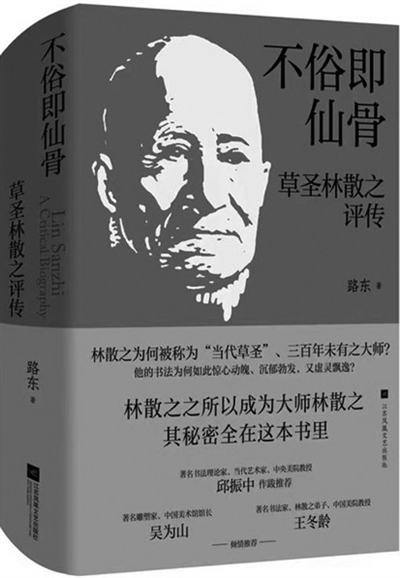

在20世纪中国艺术史上,“当代草圣”林散之声望之高,早已有定评。市面上相关传记和研究著作,也有好几种。路东撰写的《不俗即仙骨:草圣林散之评传》独特之处在于,作为一部评传,没有拘泥于既有传记与年谱相关撰述,而是结合林散之的生平、交游、创作,去立体地还原这位艺术家坦荡求索的一生。作者对传主诗文与书信大量征引,以诗证事,以文论人。尤其值得注意的是,作者并未一味追随定论,去对传主精神与现实生活硬性拔高,而是不避讳敏感话题,对林散之人生中早期一些“隐没不彰的断片”(邱振中语)做出大胆而谨慎的推测,对其桑榆晚景中骤临的盛名也存理性判断。

林散之毕生诗书画兼修,以诗自豪,早年习画时便自编《古棠三痴生拙稿》(1914),晚年有《江上诗存》存世。路东是当年朦胧诗人中的佼佼者,几十年低调作诗为文不失风骨,诗人写诗人,其着眼点与结论自不同一般。

“评传”开篇并非平铺直叙,而是抓住1898这个特殊年份,林散之晚年夫子自道曰“我出生于变法之年”,此“变法”之语,明显有双关乃至三关的意思。一是历史上的戊戌之变,一是散之老人在书法艺术上的开拓变法,一是老人晚年以书名世的戏剧性转折。20世纪上半叶,国变频仍,新文化运动在散之老人冠年便有燎原之势。身居江左小镇乌江的林散之,丝毫不受其影响,读他的书,练他的书画,经营他的缑山林园与江上草堂。老人曾于而立之年赴沪上从黄宾虹大师习画,彼时正值左联解散前一年,而散之老人只是静心从师习艺,窗外之事如春风过耳。老人自幼立志,只是别有怀抱,不同于时人。他苦于所见真山真水太少而毅然于37岁时外出游历,自乌江家中出发,北上西去,南下东归,跋涉艰险,览尽名山,八月远行,登华山、太白、峨眉等名山,作诗164首,创作写生稿800余幅,后又成游记《漫游小记》随画稿连载于沪上杂志。这段行程,不过老人一生中短短一瞬,路东用去三章57页描写,显见其对此事之好奇与在意。

林散之作为一代书法大师,其成名在古稀之末,不无当时时局因素,如中日关系自1970年代渐入蜜月,而日人特重散之老人之书法成就,但老人大半生主业其实在画,黄宾虹弟子的身份也是他得艺坛认可的重要外因。可以说,没有前半辈子诗书画三修积累的成绩,散之老人“衰年变法”之事功似也无从谈起。故“评传”将重心放在老人半世习画、作画的经历上,全书四分之三篇幅在此。这是符合一个艺术家成长轨迹的,也在叙事上让老人晚年成名的传奇有了可靠的累积与依托。

“评传”中还将相当的注意力放在老人平生交游方面。与恩师黄宾虹的关系,是一个大题目,路东对此没有轻易做出评判,而是巧妙点出其中空白之处。一方面,“林散之全盘接受了黄宾虹的观点和方法”(邱振中语),另一方面,老人与这位自己毕生追随的恩师自学成告别后便若即若离。其中固然有具体原因,如路东提到传主在抗战爆发之初便赴沪上探望恩师未果,但也可能有不足为外人道的缘由。路东细读了师生往还的几封信,试图呈现而非去简单论定两代大师的私人关系。无论如何,老人对恩师,始终是感念于心的,1948年还以乌江土产棉花制作一床被絮,由儿子林昌午带到杭州给老师御寒。还有一个个案,便是老人与邵子退的毕生友谊。作为当年义结金兰的兄弟与好友,老人一生都引子退为莫逆知己。晚年有机会拍摄纪录片,必定要让这位肝胆相照的好友入镜,为70年的交游做个记录。“种瓜老人”邵子退,一乡野诗人,一生痴迷诗书画,却未得老人晚年一般隆声嘉誉。子退黯淡的人生,恰成散之老人顺遂一生的镜像。子退的耿直,也与散之的谦退不同。路东笔下不无春秋之意,他遍览《江上诗存》,1958~1961年间所作,“都是交友唱和之诗和山水诗,与杜甫关注社稷的精神无关”,他随后又为老人解释:“林散之作为县政府官员,在思想上必须与当时的大方针相契合。”难得的是老人的自省与自知,老人晚年对人说:“邵子退的诗比我写得好,他写出了一首必定要传世的好诗。”

“林散之是一个特殊的个案。他前半生生活在中华民国,后半生生活在中华人民共和国,但实际上他一直以自己的方式生存在自己的世界里,并最终实现了自己的梦想。”邱振中先生这段话自然是真知灼见,不过,散之老人这“自己的方式”究竟是怎样的方式,不仅对习艺者、习书者有意味,对普通读者亦有其意味。散之老人毕生志存高远而不落俗气,周旋红尘而心怀厚道,成名成家之念始终支撑着他,又很少被俗名所累。在这个意义上,林散之先生的生平的确是自近代以来有关艺术家立身处世的“一个特殊的个案”,而路东也是实实在在“探微掘隐”地把传主丰富而立体的一生呈现给了读者。