○柳伟平

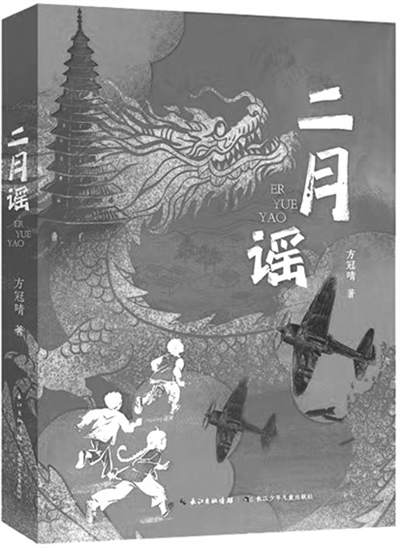

方冠晴的长篇儿童小说《二月谣》以抗日战争时期的鄂东地区为背景,依据1938年黄梅少年抗日先锋队捣毁日军机场的真实事件而创作,讲述12岁少年板栗为寻找被日军抓走的父亲,与断臂的戏班班主之女谷雨、家园被毁的少年三壮在沦陷区相遇,三人亲历日军暴行,最终参与抗日洪流的故事。小说以儿童成长、战争记忆与地方文化的深度交融,完成了一次出色的战争题材儿童文学书写。

成长、记忆与传承:儿童视角下的战争叙事

刘绪源曾将战争题材儿童小说分为两种模式:一是“孩子的战争”,包括《小兵张嘎》(徐光耀)、《闪闪的红星》(李心田)等,写儿童在具体战争事件中的所作所为;二是“战争中的孩子”,包括《少年的荣耀》(李东华)、《满山打鬼子》(薛涛)、《白棉花》(黄蓓佳)等,写战争环境中儿童的生活状况。《二月谣》则介于两者之间,前半部写“战争中的孩子”,后半部写“孩子的战争”,以儿童本位的视角,细腻展现战争对童年世界的撕裂与重塑,其核心是三个孩子的心灵成长。板栗本是受奶奶呵护的农家少年,却因亲人遇害,而被迫背负复仇使命。日军的暴行点燃了他内心的仇恨,而丢失了林姐用生命换来的地图,则引发他内心巨大的愧疚,从而促使他深入敌境,重绘地图,完成了从复仇者向主动担当的抗战志士的转变。三壮憨厚迟钝,战争摧毁家园后只求“活着”,而地图丢失事件带来的自责,促使他反思自身价值,最终在参与绘制地图和营救行动中找到了奉献之路,实现从懵懂到觉醒的成长。谷雨目睹父亲被炸死,其复仇意志最为坚定。她与板栗的情谊及照顾二月的行为,都彰显了其内心的成长与担当。三位主人公的成长历程,也是战争记忆的文字传承过程。作者通过他们的视角,为那段被尘封的历史增添了鲜活的细节,让今天的儿童能够触摸到历史的温度,理解和平的珍贵。从这个意义上来说,这是一部具有历史价值的记忆文本。

深层叙事结构与情绪驱动力

作者深谙故事写作技巧,在小说里埋藏着一个深层叙事结构,即神话、民间故事、童话等叙事作品里万变不离其宗的基本叙事结构,符合读者的阅读期待。小说可分八个部分,按照时间逻辑,首尾相接,环环相扣,组成一个“初始世界(田园)→颠覆(日军入侵)→迷失(个人复仇执念)→觉醒(集体抗争)→重建(精神家园)”的核心结构闭环。

正如莉萨·克龙所说,“故事无关外部事件,而是关乎内心”,《二月谣》的故事结构并非来自机械地编排,而是靠情绪来驱动叙事,故而能将读者卷入其中。第一种关键情绪是仇恨。第二种关键情绪是愧疚。这些情绪的背后,深藏的是孩子们对亲人、家国的深爱。仇恨与愧疚的交织,使他们的行动超越冒险,成为肩负使命的抗争。这种情感转变让叙事逻辑更坚实,使读者深刻理解其行为动机,也极大增强了故事的感染力与说服力。

地方风俗与情节的深度交融

《二月谣》中融入了丰富的鄂东风俗元素,并与情节紧密相连,成为重要的叙事基因。小说将大别山脉的飞虎岭、黄梅西池塘、二套口机场等地理元素融入情节,为作品增添了历史的厚重感和空间的真实感,其中古塔的多次出现极具象征意义,13层的八角石塔既是百姓躲避空袭的物理空间,也是一座精神灯塔——当日军惊叹“这座千年古塔的结实,怎么也炸不塌”时,作者显然是通过建筑的不屈来隐喻中华民族的坚韧。此外,榨桐油、捉知了猴、煨砂罐粥、吃芦苇根等民俗细节,既是儿童战时生存技能,也是联结乡土认同的精神脐带。

小说中最重要的民俗元素是童谣《二月谣》,这首民谣的三次改编、五次嬗变贯穿整部小说,成为全书的情绪路标。此外,黄梅戏作为当地重要剧种,也参与了小说的叙事。

总之,《二月谣》以儿童视角书写抗日战争,通过情绪推动的叙事和地方风俗的深度融入,成功地塑造了三个在战火中成长的少年形象,为抗战记忆保存了最具生命温度的版本,既让我们看见中国儿童如何在战火中唱响永不言败的“二月谣”,也让我们反思战争的残酷——小说开头飞虎岭中炊烟袅袅、阳光浸染、鸟儿啁啾的安详场景,在敌后的大古岭中再次出现,这种日常人间生活的美好恬静,才是儿童该有的生活环境。

(作者单位:中国计量大学)