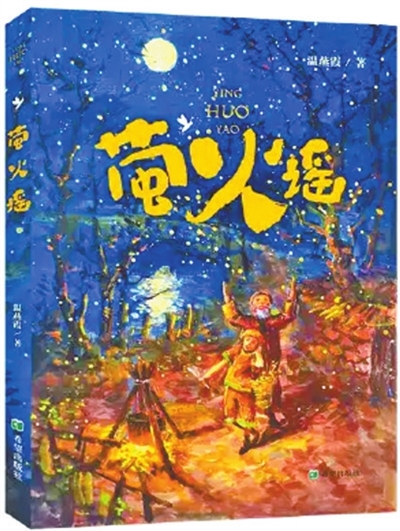

○陈 香

《萤火谣》是一部既呈现了真实、真诚的生命体验与感受,又富于文学艺术价值的新乡土儿童小说。在广袤的中国大地上,除了出生于物质丰裕年代的城市少年儿童,还有数以亿计的中国当代农村儿童的生活现实。尽管2020年,我国如期完成新时代脱贫攻坚目标任务,832个贫困县全部摘帽,绝对贫困已经消除,但快速的社会转型和城市化进程中,随着人口流动,总有多种原因,让农村尤其是偏远的山村,依然存在着一定的留守儿童。在新时代的山乡书写中,他们是不可回避的一种现实。

那么,作为新时代的乡土儿童文学优秀作品,《萤火谣》有什么样的特色?

其一,塑造新时代乡村童年生命状态的理想主体形象。

在“留守”的背景下,部分儿童必然经历变异的成长,孤独心理和生活的困窘是影响其精神内核的根本原因。然而,是不是所有的留守儿童都要经历成长的异化,有没有乡村童年生命状态的理想主体形象呢?

《萤火谣》中的小主人公薄荷就是一个典型的形象。她父母离婚,父亲在广州又重组了新家庭,奶奶早就去世了,只有爷爷带着她。生活是困窘和无助的。作品并不以乌托邦诗篇进行虚妄的抚慰,书中很多充盈的细节和情节书写对这种无助与困窘进行了充分的表达。

然而薄荷却不再像上世纪八九十年代具代表性的儿童乡土小说中,那些沉默隐忍、懦弱失语的小主人公,她积极热情,面对人生困境和父亲的偏见压制,不是逆来顺受,而是有着极强的主见,具有独立解决成长过程中所遭遇的隔膜与危机的能力。她批评爸爸重男轻女,想去看戏就让爷爷带着她去,想学唱戏就跟爷爷学,也不惮于在人前表演。新时代的乡村少年,展现了更为充沛强大的个体主体性。

其二,题材之新。

《萤火谣》是书写当下山乡变化现实下的儿童乡土小说。即使是大山深处,也日益融入了现代化的时代脉动中。

虽然薄荷的父亲是因为薄荷爷爷的病,留在了山乡,但无论如何,外出打工的父母已经开始归来;山乡的面貌正在变化,比如钟玲的父母不让钟玲上学,不是因为贫困,而是因为他们开在镇上的“钟家豆腐店”特别红火,没人照顾患病的奶奶;即使是在相对贫困的大山深处,少女们也感受到了时代的脉动,致力于摆脱老一辈封闭保守的生活方式与生活道路,比如钟玲坚决要求上学,想了多种办法,展现了新时代少年更为充沛强大的个体主体性。

尤其是,凝结着古老传统的民间文化,已经不仅仅是被搁置在博物馆,而是与现代性共舞,与现代生活共生共融,比如赣南客家山歌的传承,从爷爷阿九公到薄荷;包括民族文化从面临传承接续的问题到实现“活化”发展,比如春如班的“蚊帐戏”入选省里的非物质文化遗产名录,而且老百姓爱看、喜欢看。

当中国的乡土日益融入现代性洪流之时,需要文学艺术对此历史进程做出观察、描述、阐释和建构。整个山乡随着变动中的现代性中国而改变,新一代山乡儿童正是在传统和现代性之间形成新的文化自我。

其三,饱满的文学性和地域特色。

需要指出的是,现实主义题材能够直面生活现实,但现实与文学文本的超短审美距离,可能会影响小说的文学艺术性。如果没有处理好生活与艺术的关系,就无法完成对日常生活的审美超越,沦为日常生活的传声筒。而该书丰厚的文学艺术性,让这部作品既呈现了真实、真诚的生命体验与感受,更是一部富于文学艺术价值、同时给出了生机勃勃的理想主义文学表达的小说佳构。

乡土叙事中,环境空间与人物本身的叙事紧密结合。环境既有独立的审美意义,又有力地参与到人物形象的塑造中;另一方面,活动于环境中的人,人所创造的行为方式,行为方式所扩展形成的生活传统,又促成了环境审美特征的形成。

我们往往可以捕捉作家笔下所传递的地域文化气息和神韵,以及整体语言质感,从而感受不同地域的文化根性和文化氛围。比如东北作家笔下的顿挫沉郁,江浙作家笔下的温润柔和,《萤火谣》作品中赣南山区、客家人的乡野烂漫之气。