○王春林(编辑)

中国的百姓历来对官员的要求并不算高,只需清廉不危害一方便可称之为好官,便可视为政绩,至于是否有建树而流芳百世的功劳,倒也并不苛求,因此百姓赞赏无为而治,要让百姓有生活的自由。然而这样的官世代皆少,官员们对自身多怀治世的雄心,却总不免心高手低,依照自己意愿行使权威,尽管也知道自己并非治世之才,但还是要强势而作,强民所难,搞得怨声载道,民不聊生。所以百姓对好官虽有寄望却多无所求,只盼世道安稳太平,生息繁衍,安享天伦。尽管这样也是很自私的一种愿望,却是整个社会芸芸众生的普遍心理,所谓安分守己,并不侵扰他人。因此清官的故事多在民间流传,官史皆记载政绩,多歌功颂德之词。

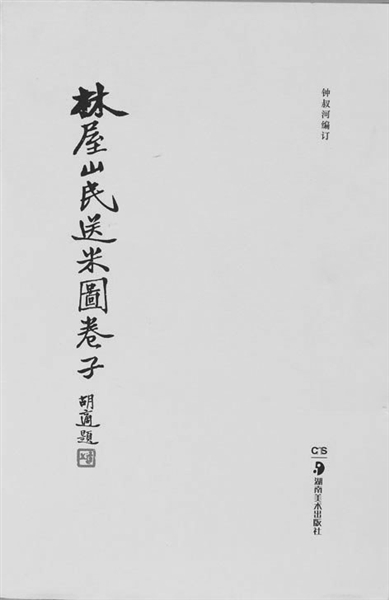

民间传诵的清官故事很多,近代《林屋山民送米图卷子》所绘所载,便是120多年前太湖林屋山(西洞庭山)巡检暴方子得罪上司丢官后,因其清廉而至债累满身,一钱不存,几日便断炊,民众得知,自发担柴送米给暴氏,名流秦散之听闻此事迹,绘《林屋山民送米图》,俞樾题耑,时贤江瀚、吴大徵、吴昌硕等为之题咏,传至民国,又有胡适、俞陛云、俞平伯、游国恩、马衡、朱自清、陈垣、黎锦熙题咏,徐悲鸿再绘《雪篷载米图》咏其事迹。可见大家对官吏清廉自有判断。暴方子后人暴春霆将此卷子于1948年制珂罗版影印100册,原卷则毁于“文革”。而这传世无多的影印卷子为长沙钟叔河两次编订分别付梓,借以传达百姓心声:人间要好官!

新版《林屋山民送米图》在版式和卷分与十年前的印本有所不同,编订者钟叔河言明:“这回重新编订,《卷子》改依题记本来的先后次序,更近原貌了,释文也改动了,并且加上了必要的注释。民国时期保存和影印《卷子》的暴春霆君,还有买得民国印本并两次慷慨将其借给重印的赵国忠君,都有文章说明经过,尤为难得。”书前有叔河先生作新序《人间要好官》说:“一百二十年前也好,一百二十年后也好,官民关系都是很重要的政治关系和社会关系。我之所以重视《林屋山民送米图卷子》,除了因为它的文化艺术含金量以外,还因为它是一份官民关系的重要文献,具有重要的历史价值和现实意义。”而十年前初次印行《林屋山民送米图卷子》时,叔河先生写有《民意和士气》作前言:“任何时候任何地方,民众对于政府和政府官员,总是会有意见的,或好或坏,这便是民意。读书人对于当局或当轴者,也总是会有看法的,或好或坏,存则在心,发则为气,这便是士气。社会是否健康,国家是否稳定,就看民意和士气能不能伸张。”当知叔河先生有为民请命的心愿,借书籍以表达,又曰:“胡适是以现代眼光审视《林屋山民送米图卷子》的第一人。他在序言中写道:‘送米的事,蔓延至八十余村,为户约七八千家’这种人民公意的表示,使暴君很感动。”可看出叔河先生对世事怀有忧愤。

此图卷虽有秦散之绘《林屋山民送米图》和徐悲鸿绘《雪篷载米图》,但最为珍贵还在题跋,从俞曲园、俞陛云、俞平伯一门三代题咏,各于时代而抒胸中感慨,只可惜图卷终毁于“文革”,好在影印的百册卷子流落一册为京城藏家赵国忠先生所得,赵国忠文中谈到得此图卷经过,可知此图卷影印本当为俞平伯家藏本,流散出来成为地摊物。这也不奇怪,京城历来多有此等故事,皇室王府自不必说,大户人家或名门权贵家深似海,随便散出一点什物便是宝贝,俞氏散出之物或是文翰之珍,幸而赵先生慧眼识珠,其事写入姑苏王稼句先生笔底,湘城名贤钟叔河先生读到此文,喜暴氏为官清廉有正气,遂辗转托王稼句借得赵氏藏本影印,使《林屋山民送米图卷子》再传于世。过去中国人讲仁者无敌,现在早已无人尚此美德,以此呼吁“人间要好官”,也是百姓的愿望。