该书再现了白方礼骑三轮车支教的一个个动人细节,揭幕了一座永远屹立的爱的丰碑。

《白方礼,一个人的爱心长征》徐向林著/百花文艺出版社2016年11月版/38.00元

○樊国安(书评人)

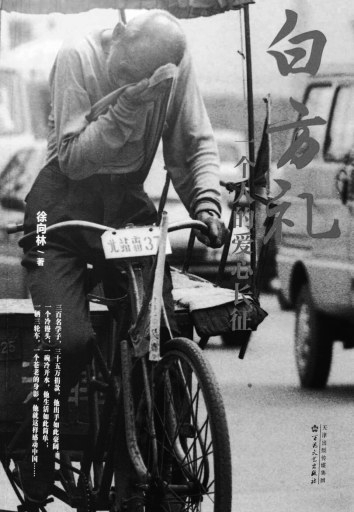

笔者在百花文艺出版社采访时被一本书的封面摄影所震撼:炎炎盛夏,一位老人双脚紧蹬三轮,一手扶着车把,一手挥汗如雨……他就是退休后在天津火车站蹬三轮车19年,先后累计捐款35万元,资助了300多个大学生的学费与生活费的“感动中国人物”白方礼。这本书就是入选中央宣传部、国家新闻出版广电总局“2016主题出版重点出版物”《白方礼,一个人的爱心长征》。也许因为笔者在白方礼老人生前亲自乘坐过一次他蹬的三轮车,亲眼看到了老人蹬车支教的辛苦,所以阅读《白方礼,一个人的爱心长征》时心灵受到的震撼更为强烈,情不自禁热泪盈眶,为白方礼一个平民老人的大爱情怀,为他的以残年之余力无私助学之举而感动,而敬佩,再次感悟到一个朴素的真理:世间,总会有些人和事儿让你感动不已。

1987年,74岁的白方礼从货运场退休,准备回故里安享晚年,可是当他看到白贾村小学校舍破旧,学生没钱上学的窘境时,他萌生出支教的想法,并从此一发不可收,再也没有退休。他慷慨捐出了5000元的全部积蓄助学,并且毅然决定用老迈的双脚蹬一辈子的三轮车,挣下来的钱一分不留全部捐给孩子们读书。有人说,这个74岁的老人那一念间的转折,共和国的史册上就多了一个感动中国的人物——白方礼,人间就多了一个充盈着大爱博爱的公益精神——白方礼精神。从1944年闯荡津门的那一天算起,到2002年生病的那一年结束,他整整在风里雨里骑行了70多万公里的行程,相当于绕行地球18圈。

《白方礼:一个人的爱心长征》是著名报告文学作家徐向林“十年磨一剑”的创作成果。作者用细腻的笔触、感人至深的取景器,再现了白方礼老人骑三轮车支教的一个个动人细节,揭幕了一座永远矗立的爱的丰碑。作者说,撰写这部作品时,臧克家的一句诗始终萦绕耳边:“有的人死了,他还活着。” 徐向林写白方礼时,老人刚辞世不久,他一边写作一边担忧:老人会不会随着时间的推移被人们遗忘?考虑到这一点,徐向林决定“等”,这一“等”就等到了2012年,白方礼老人在当年的央视“感动中国”10周年庆典仪式上,被主办方用“致敬白方礼们”的方式致敬,而且每年的清明节、老人的忌日,纪念白方礼老人的文章仍然流淌在微博上、刷爆在朋友圈里,甚至还有人变卖家产拍摄有关老人的电影……这让徐向林清醒地意识到,白方礼还“活”着,白方礼精神正在神州大地上四处弘扬,于是,他把洞察和捕捉到的这些资讯、信息补充进书稿中。徐向林庆幸自己没有急功近利地出版书稿,“等”来的是白方礼精神的诞生、成长和壮大的轨迹。

《白方礼,一个人的爱心长征》的出版充满了戏剧性。从2012年下半年起,徐向林前后联系了近20家出版社,都无结果。2014年10月,习近平总书记在文艺工作座谈会上发表重要讲话时指出:“一部好的作品,应该是把社会效益放在首位,同时也应该是社会效益和经济效益相统一的作品。文艺不能当市场的奴隶,不要沾满了铜臭气。优秀的文艺作品,最好是既能在思想上、艺术上取得成功,又能在市场上受到欢迎。”总书记的重要讲话精神似春风浩荡,重新点燃起徐向林出版这部长篇报告文学作品的激情。与此同时,白方礼精神已经深深植入神州大地,这部作品可谓上顺“天气”下接“地气”,徐向林隐约感觉到这本书的正式出版为期不远了。果然,此前从未联系过的百花文艺出版社主动向他抛出了“橄榄枝”,并将这部作品列为该社的精品出版工程之中,2016年11月正式出版,获得良好社会反响。《白方礼,一个人的爱心长征》出版中发生的“戏剧性”故事,再次印证了笔者在文章开头感悟到的一个朴素的真理:世间,总会有些人和事儿让你感动不已。