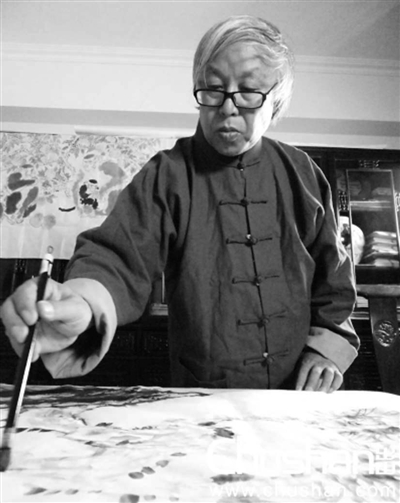

于大武

1948年出生于北京,从小生活在安定门内的胡同里。热爱美术,小时候在故宫后面的少年宫学习画画,1972年开始发表作品。曾在人民美术出版社从事画册、童书等的编辑工作,同期创作许多连环画和儿童读物插画作品。擅长运用工笔画手法来描绘古典文学体裁,表现中国传统绘画之美。1988年《哪吒闹海》获联合国教科文亚洲文化中心第6届野间国际绘本原画比赛大奖,并于1990年由日本讲谈社出版。儿童绘本有《北京:中轴线上的城市》《北京的春节》等。

○唐威丽(书评人)

对现在的孩子来说,童年拥有一辆自行车,恐怕已是自然而然的事。还没等孩子到骑车的年龄,爸爸妈妈就已经给孩子准备好一辆崭新的自行车。这些自行车多是专门为儿童设计的,不仅外形鲜艳漂亮、五花八门,尺寸也会根据孩子的身高设计。然而,若出生在上个世纪50年代的中国,想骑自行车就是一件极为困难的事了。因为当时自行车非常罕见,连大街上都看不到几辆,别说拥有了。令人羡慕的是,那时还是孩子的于大武老师很幸运,他的家里,就有一辆高大的二八自行车。

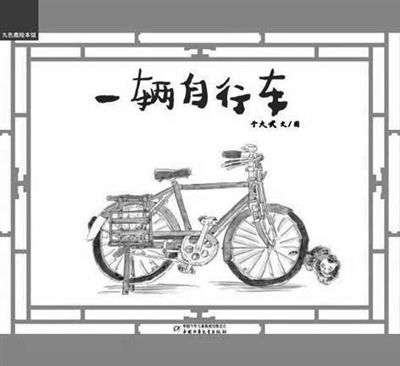

这辆自行车的出现,不仅改变了于大武的童年,而且还成为整个胡同里小孩们的共同回忆。也因此,60多年过去,当于大武变成了爷爷,当他把这个故事讲给我们听时,它就变成了一本温暖的书——《一辆自行车》。于大武老师用绘本的方式,将那段记忆永久地记录留存下来。

今天,这本书就呈现在我们面前。淡淡的黄色调,充满了温暖的回忆。

故事从上个世纪50年代开始。男孩“我”住在安定门内的一条胡同里。那时候北京的自行车很少见, 即使见到,也都是大大的二八自行车。爸爸因为工作关系得到了一辆自行车,骑这辆气派的自行车就成为“我”和胡同伙伴们每天放学后玩的游戏。学车都有个过程,从溜车、掏裆骑到得心应手地脱把骑车,虽然对现在的孩子来说有些陌生,但在我们很多的分享课中,都激起了80后父母的共同回忆。

学车肯定会摔跤的,但对于爱骑车的孩子们来说,受点儿伤不算什么。小主人公“我”的车技越来越熟练,也越来越得意,索性让两个伙伴同时坐在后货架上。车子在胡同里摇摇晃晃,终于“啪”的一下,三个孩子都摔了下来,自行车也摔坏了。“我”沮丧地回到家,以为爸爸会揍我一顿,没想到,爸爸只是皱皱眉头。那天晚上,爸爸修车修到好晚。这里对爸爸的描写很少,只是“皱皱眉头”,“修车修到好晚”,但我们通过孩子的心理活动,通过作者淡淡的讲述,却感受到一个真实鲜活既威严又充满慈爱的父亲,同时也感受到作者此刻对父亲的深情怀念。

故事到此已接近尾声。我们发现,作者在讲述这个故事的时候总是平平淡淡的,不管是他将自行车推到胡同里自豪地向伙伴们炫耀,还是学车中摔倒、爬起、再摔倒,都是朴实的述说。但是,我们却在这平淡的回忆里看到了很多真实的过去,带着温度,带着深情,让每个翻阅的人,心中都翻起了涟漪。

于大武老师是土生土长的北京人,1948年出生在鼓楼附近的胡同里,对过去的北京非常熟悉,直到现在,他还能随口说出过去鼓楼、安定门、东西城里很多生动有趣的故事和细节,但却在今日的北京无法找到了。 因此在《一辆自行车》中,透过他的视角,我们自然能看到很多已经消失的老北京的细节。比如说,开篇是一个全景图,远处有一个城楼。这是什么楼呢?就是安定门。以前的城楼一般有城楼、箭楼、瓮城及闸楼。安定门的瓮城和闸楼在1915年修铁路的时候拆了。箭楼是在1956年拆掉了,1969年拆掉了城楼。也就是说,于老师8岁之前,还看得见安定门的箭楼。21岁的时候,城楼也没了。现在的安定门,只是摆了一个大鼎。而我们通过这个画面,真实地了解到过去的安定门样子。

除了记录了古建筑的命运,在《一辆自行车》中,作者还为我们展示了老北京胡同和四合院特有的真实的生活气息。

在过去,北京四合院的建筑设计非常讲究,房顶用什么样的瓦,门上钉多少钉,雕饰是什么内容,处处都有学问。遗憾的是,作者生活的时代,很多四合院被破坏了,一个四合院安排好几家人住,又拥挤,又杂乱,变成了大杂院。不过,在杂乱的院子里外,仍能看到一些刻着历史痕迹的砖雕、门雕或者木雕,所以在这个绘本里,如果用心去找,就能发现作者特意画下的精美砖雕及可爱的门墩。

在这样的大杂院里,每天的生活是热闹的。我们拉近镜头,走进作者童年每天生活的院子里看看。房檐下挂着鸟笼,窗台上摆满了花,还有临时晾晒的鞋子。爸爸坐在小竹椅上,妈妈正在帮爸爸搓澡,旁边的桌上放着小蒲扇和搪瓷杯。这些亲切的老物件在今天已越来越少见,有的也只出现在怀旧的小商店里,却是作者童年实实在在的生活。实际上,这个画面对很多北京人来说非常亲切,用纸糊的窗户,倚在墙边的搓衣板,墙角的牵牛花,温馨的画面仿佛浓缩了无数人的童年记忆。

今天的小读者可能会问,为什么会这样洗澡呢?我也问过这个问题。于老师深情地说:“当时生活条件不高,基本没有自来水,大概一个胡同或者几个胡同共用一口井, 所以每家的水都是自己去挑。冬天的时候,如果水管冻住了,还需要用火烤。”他说的时候目光悠长而深远,似乎回到了童年,“其实,以前还有一个送水的职业,几家人说好了,送水人就一起送过来。现在大部分地方体会不到了。”他指着绘本中那个挑水的人面含微笑、缓缓地说道。

这样的生活细节还有很多,屋顶上晾晒的豆角,窗台上的白猫,孩子们放学后的游戏,大人们的棋盘,等等,从物件的选择、色彩的搭配到人物的刻画,于大武老师的画笔都生动地重现了当时的生活场景,不仅让今天的成年读者备感亲切,也让生活在当下的孩子真实感受过去热闹的胡同生活。

总之,《一辆自行车》就是这样一个绘本,故事读起来简洁淳朴,但是,每个画面细节里,都能读出长长的回忆。因此,法国资深儿童文学专家,前法国国家图书馆国家儿童文学中心国际部负责人、IBBY法国主席、国家童书选评期刊图画书部负责人评价这本书时说:“在我个人看来,这本书最大的魅力是它真实地向我们讲述了北京最平常不过的胡同生活。”

这就是《一辆自行车》,这就是于大武老师,这就是一代老艺术家为我们、为后人留下的有温度的回忆。