○张万新

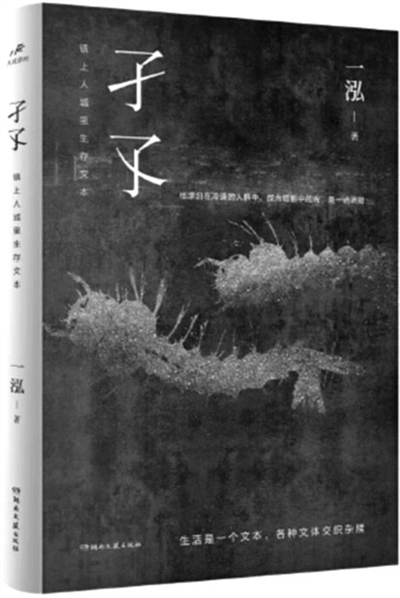

一泓的神作《孑孓——镇上人城里生存文本》终于出版了。“孑孓”是蚊子的幼虫。但在一泓的文本中,“孑孓”是一种隐喻,一种极其平庸的人生的象征,这种人到城里来,活得像蚊子幼虫,连变化成蚊子的机会都没有,而作为蚊子幼虫的外地人,只能是老板们用来钓鱼的诱饵。

特别值得一提的是:“孑孓”两个字,像一组互为镜像的秘密图案,两者既相互依存,又相互排斥。这正好是这部小说文本的形式秘密:一组一组的相互关联的际遇和岁月,构成了该书的全部脉络。在文本中,与之对应的是一个很平庸的美梦:“只有蝴蝶经历过从爬行到破茧化蝶飞翔的过程,他们最有资格谈论人生。”这仅仅是一套外表光鲜的成功学迷信,实际上,蚊子也是经历从幼虫到飞翔的过程,才变得令人讨厌的。我猜测一泓选择“孑孓”作为该书的起点,就是要揭露这个人生真相。

小镇和城市也互为镜像,城市虽然外表光鲜,实际上仅仅是小镇的变体。该书中的两个主要人物也互为镜像,他们拥有共同的童年和少年记忆,那是已经被岁月沉淀为奇幻故事的生命源头。他们作为朋友一起外出上大学,毕业后又在城里生活,一个升了官,一个在平庸的岗位上消磨时光。表面上,升了官的人,好像是破茧成蝶了,实际上却是蚊子幼虫,注定与蛆为伍;另一个过着平庸生活,却依靠顽强的精神生活完成了忏悔,突破了平庸的茧。这是一部忏悔录,是对20年城市生活中的平庸之恶的清算。

“我也许更需要一场灵魂深处的忏悔,而不是构建缜密起伏的故事。”这是解开该书秘密的关键钥匙。

但不能把这句话当成作者本人说的,我认为文本中的“我”跟作者没有关系,作者只是替书中人物说话而已,即使书中有些章节被标上了非虚构的标签,作者本人有强烈的参与书中生活的愿望,我仍然认为不应该把书中的“我”与作者混为一谈。

在一泓这里,“不建构缜密起伏的故事”是一种叙事策略,其重心还是落在了“故事”上。这样的小说文本,注定了将展示一些故事原料给读者,读者可以组合这些材料然后形成自己的故事,获得参与创作的自由。这种创作方法已经很成熟了,不是一泓的独创。但一泓在处理这些材料时,表现出两种很独特的天赋:一是在故事的重要节点之外,他好像对什么都感兴趣,让读者获得了很多故事之外的乐趣。我就从他特意安排的名著引言中获得了额外的阅读快感。二是他懂得照顾每一个细节,不让每件平常事仅仅为推动故事而存在,而是让每件平常事都露出本来的样子,传统小说常用的猎奇手法,被他系统性地淡化了。

这种系统性体现在小说文本状态中,给读者带来了一种奇妙感觉:作者好像不是在写小说,而是在设计一套文本,或者说,作者一边写小说,一边将很多不可能成为小说的生活材料通过语言魔力阐发成为小说文本。

而把这些碎片串联成一部整体性极强的小说文本,需要一条看不见的金线。在这部文本中,一泓使用的金线,是他的语调,那是一个人谈论家园时的语气,一种不浪漫也不通俗的语感,将整个文本链接成彼此相关又相互独立的奇妙组合。

说到这条金线,我又想起小时候用蚊子幼虫钓鱼的事情,我把“孑孓”一个个穿在鱼钩上,只能钓小鱼。要钓大鱼,需要更大的饵,就要烧一些草灰,和很多“孑孓”拌在一起,捏成团,紧紧捏在掌心里,再让鱼钩穿过“孑孓”团,鱼钩上就挂上了合适的饵。我认为这就是一个合适的比喻:传统小说费心地把一个个原材料串联在一起,钓到的往往是小鱼,而一泓从一开始就想要钓大鱼,在写作上做着大梦,他把很多原材料裹成团,做成了一个很大的饵。但仔细分辨,他用的材料非常古老,就是小说经常处理的生老病死,几乎就是平庸之恶的寻常温床。不过在书中,时间流逝才是恶果,反复无常的人性却不是主角。平庸的恶既是一种行为模式,也是一种命运模式。

一泓是个讲故事的高手,但他却故意不按传统故事规则出牌,这样做的后果是让《孑孓——镇上人城里生存文本》自带几层厚厚的迷雾包裹着那个故事,需要读者多几分耐心。