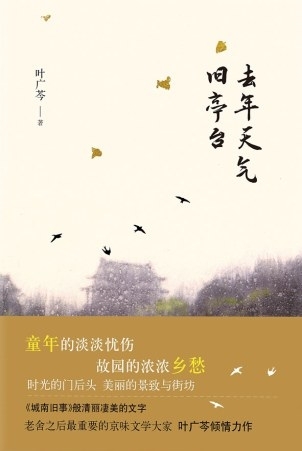

她是写老北京最好的女作家。她生于北京,却没有北京户口。直到今天,年近七旬的叶广芩回北京居住,还是需要办理暂住证。采访中她不愿多谈暂住证给自己带来的困难,只是说,“我很羡慕北京的作家,能够在这个城市里很安稳地长期待下去,这也是一种幸福。”叶广芩最近推出新作《去年天气旧亭台》,其中记录了她儿时记忆里的老北京。

■受访人:叶广芩(作家) □采访人:张中江(中国出版传媒商报特约记者)

作家

□请问您为什么会取《去年天气旧亭台》这样一个书名,联系您之前的作品,它和纳兰性德的《采桑子》有什么关联?

■先说《采桑子》,本身是纳兰性德的一个词。谁翻乐府凄凉曲?风也萧萧,雨也萧萧,瘦尽灯花又一宵。不知何事萦怀抱,醒也无聊,醉也无聊,梦也何曾到谢桥。这个词本身奠定了我那部小说的基调。纳兰性德的词里有一种哀婉、吊唁、无可奈何的一种气韵在里面。这种气韵整个贯穿了《采桑子》。《采桑子》的写作期间在九十年代,那个时候改革开放刚开始,我启动这个老北京题材,不知道是否能得到广大读者的认可和理解。结果第一篇文章出来,杂志登了后,还给了奖。我就知道,像这类老北京的题材,广大读者还是很喜爱的。当时我以为年龄较大的人才认可它,但是越往后,我越是发现有很多年轻的读者也喜欢。所以《去年天气旧亭台》完全是靠粉丝们提供线索和思路,才写出来的。

□这个写作缘起在您的后记里也有体现。我本人比较好奇您是如何把这些地名和小说情节紧密联系起来的?

■大概有一半的连接是真实的,太阳宫这个地方在过去是我们家的坟地。那时的太阳宫跟现在完全不一样。我记忆中的太阳宫,有着灌木、菜地、小溪、黄狗、农民、小破庙。现在的太阳宫完全现代化了,过去那种水色天光的景致是永远不会再来了,永远不会再来了。这个旧亭台,感觉就像一幅一幅的水墨画。当你看得非常入神,翻过去看下一页,再回过头来翻前一页的时候已经褪色了,已经变了。

但是正是这种变化的韵味,老去的那种感觉,恰恰是现在处于快节奏时代的我们所缺少的、所需要的。所以大家喜欢它。

□在现实生活中,也包括在一些文学作品里,会有比如像东西城的北京人看不起其他城区人的情况出现,您是否不喜欢写这种地域上的歧视?

■之所以有谁看不起谁的这种意识,我觉得作为人来说,他还没达到一个境界。人活到一定的境界以后,无论贫贱还是富有,在人的层次上他都是一样的。所以我的作品不管是穷人还是贵人,从人格上来说我都很尊重他们。就像我不光是尊重人,我也尊重畜牲。山林里边的一只虫子、一个小松鼠,我都很看重它,从来没有觉得它低贱、它不值得重视、不值得珍惜,不是的,它是生命。

有些作品,把人分为三六九等,包括现在生活中有些市民看不起这,看不起那。对于这些人而言,首先你要看得起自己。不要轻易地看不起谁,即使是沿街乞讨的乞丐,对于生命来说,他是个个体,你和他是平等的。

□您对今天的北京文化有怎样的看法?

■当我听到北京新的流行语,听到年轻人满口网络语言的时候,有时我会感觉比较心疼纯粹的北京文化。有时候我会很悲凉地想起它们,后继无人。想着,难道这些文化到了我这就划了句号,再无人理睬它了?等我眼睛一闭的时候,谁来理睬这些书籍啊?就是这种悲凉。

□现在还有哪些建筑能引起您对过去的回忆?

■最显著的一个是东岳庙对面的那个牌坊。还有白塔寺、帝王庙那一片。有的时候走过一些小胡同,那些很乱、很嘈杂的胡同,还能依稀感到过去胡同的那种气氛。

□您刚刚提到的神路街的牌坊看起来有些破败了。

■它感觉就像一个老头儿一样,衣衫褴褛地在那儿看着,看着来来往往的车辆,看着那些繁华,自己也老去,不知道何时风烛残年倒下来,就是那种感觉。就是让真正的老百姓看着很酸,很酸很酸。

□现实生活中已经没有那么多文化遗存可以触发您的这种心情了吗?

■我对北京的政府满怀期望,希望他们能做点儿事。把一些老旧的东西扶植一下,尽量把它扶一扶,像那个大牌坊。还有就像金台夕照,你上哪儿找去?那天我上金台夕照这个地铁站一看,车,车,车,我很失望。这种感觉多次出现,在北京,看一次失望一次。希望有责任感的北京市民们多多维护自己的文化遗存,北京政府一定要有抢救意识。

□一天结束,晚上您一般爱看什么书?

■我一般看小品,最爱的是《阅微草堂笔记》。为什么喜欢看呢,因为它里面写的狐狸、鬼和聊斋不一样。聊斋偏于故事,它更偏重于笔记体。纪晓岚的文笔很讲究,很美。我很推崇他的文笔,他的笔记体。所以我的小说,多少带一点笔记体,不是大起大落的。