○姚 磊

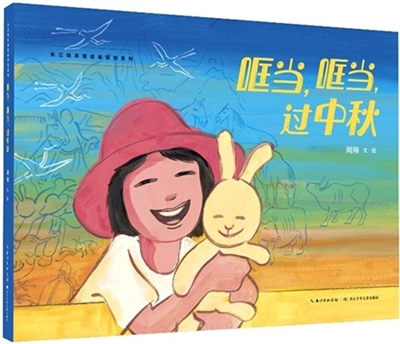

《哐当,哐当,过中秋》的初稿是在手机上打开的,页面在窄窄的手机屏幕上逐一展开,虽然不能仔细端详每个页面上的丰富细节,但是扑面而来的金黄和宝蓝,孩子温暖的笑容,列车穿过的现实和想象,若隐若现的名画场景,如磁铁般深深吸引了我。

审美教育对儿童人格的发展有积极的影响,一直受到教育界和家庭的重视。在审美教育的过程中,儿童的感觉、知觉、注意力、思维能力和想象力都被调动起来,为智力开发和各种学科教育打下了基础。作为策划编辑,我们常常在思考:帮助家长和老师对孩子进行美育的书应该呈现什么样貌?周翔老师创作的《哐当,哐当,过中秋》给了我们很好的示范和启发。

真正看见儿童 《哐当,哐当,过中秋》是一次儿童视角的创作探索,用孩子——主人公纽扣和她的小兔子的眼睛穿过现实世界,来到田野、都市、水乡、高山和天空,打开想象的大门。这种穿越不是作家为了实现某种教育功能的刻意想象,而是基于儿童内心需求的幻想旅行:到田野里和稻草人拉拉手;变成巨人一起拾稻穗;和鹡鸰、麻雀、乌龟、昆虫一起玩耍,是多么惬意;骑在恐龙的背上,身边的牛可是不一般呀,它们来自现存最古老的纸本中国画;等等。当然,成人读者会发现,画家笔下的动物、人物和场景似乎与名画原作并不完全一样。没错,这是因为画家在笔下看见了儿童,所以这些熟悉或似曾相识的场景,从孩子的眼里穿过时,无不染上欢愉的色彩。爱德华·蒙克的名作《呐喊》里那个表情痛苦和恐惧的小人,居然笑盈盈地出现在画面里;米勒笔下麦田里辛苦的拾穗场面,被金黄的大地染上了丰收的喜悦气息。审美的培养首先要懂得和尊重儿童的内心需要,真正看见儿童的教育要先让他们有亲近感,再开始进一步的审美培育实践。我们在《哐当,哐当,过中秋》里看到了孩子身上最宝贵的诗意、自在、想象和纯真。

照亮人性之美 儿童美育是要通过培养儿童对美的感受、鉴赏、创造的能力,来塑造和谐、美好的情感,使孩子的个性得到自由全面的发展。正如丰子恺先生所说,艺术教育就是美的教育,情的教育。

朱光潜先生《谈美》一书中讲到美感经验时问道:“云何尝能飞?泉何尝能跃?山何尝能鸣?谷何尝能应?”但我们常说云飞泉跃,山鸣谷应。乐调本身只有高低、长短、急缓、宏纤的分别,我们却在其中听出了快乐和悲伤。朱光潜认为,这些都是因为人们将自己的美感体验移注到物体中,让这些自然的或者物理的东西具有了人性,这种移情的现象就是“宇宙的人情化”。

回到《哐当,哐当,过中秋》,纽扣要去奶奶家过团圆节,那顶玫红色的帽子代表了她明媚的心情。十八岁的青年画师王希孟将理想世界的模样用山水画的形式呈现在《千里江山图》的画卷里,反映了中国古人“万物与我为一”“乘物以游心”的生活理想。在纽扣穿越古和今、中和西的艺术之旅中,画家周翔也用一幅幅充满想象力的画面唤醒和照亮了人性之美。

让美在生活中生根 捷克教育家夸美纽斯曾说过,“一切知识都是从感官开始的”。美育要以儿童的生活为起点,从孩子能看到、摸到、感受到和参与到的生活入手。

《哐当,哐当,过中秋》的根深深地扎在生活中。作者用彩色的画面代表想象空间,用单色的画面代表现实空间。初看的时候,很容易被那些色彩绚丽的画面所吸引,一点点寻找画面里暗藏的玄机。看过多次后,我喜欢上了那些只有纽扣的帽子是玫红色的单色画面。列车车厢里行色匆匆赶往下一个目的地的人们,是生活最基本的像素,构成了我们生活的底色,纷繁复杂的社会塑造了千姿百态的人生美,这也是儿童美育的大课堂。我们来到了故事的结尾,想象与现实两条线交叠——团圆。一家人在一轮圆月下热闹地团聚了,不过小纽扣并没有被桌上各式各样的美食所吸引,她正目不转睛地看着耗子大爷一家过中秋呢。画面左上角,远处的江楼上有人在凭栏望月,那是作者将丰子恺的作品《几人相忆在江楼》巧妙地移进了画中,给团圆之夜带来了些许伤感。月下的人在回忆往昔,正在看这本书的人也会在未来的某天想起和亲人一起看书、过节的日子吧。这就是生活的魅力,是美的源泉。

月色朦胧,耳边隐约是列车哐当哐当、哐当哐当远去的声音,纽扣在梦中闻到了稻子成熟的味道,还有谁在轻声唱:

远处蔚蓝天空下/涌动着金色的麦浪/就在那里曾是你和我/爱过的地方/……