关键词 恐惧 焦虑 本体论

○王瑞琪

恐惧,或许是我们最为熟悉而又最不愿面对的情感。它仿佛是人类意识的影子,从我们的降生之床到临终之榻,从来不曾远离。除了与生俱来的心理机制,我们身处的自然或社会环境,也一直为这种复杂的感情提供着充足的养料。美国华裔地理学家段义孚的经典著作《恐惧景观》,就详细梳理了人类在与世界接触过程中诞生的诸多“恐惧景观”,并揭示出它们如何隐秘地参与了人类心理乃至人性本身的形塑,同时也为我们认识世界和自我提供了一种独到的视角。

段义孚,1930年出生于天津,后求学于英伦,并以卓越的学术成就享誉整个西方世界,被誉为人文主义地理学之父、“地理学界的圣埃克苏佩里的小王子”。其撰写的《恋地情结》《人文主义地理学》等一系列著作,往往从人地关系出发,深入探讨人类与环境的互动与共生关系,在人文主义地理学领域有着深远的影响。写于1979年的《恐惧景观》也是这种学术写作的典型代表,该书最新的中译版本则是在2023年10月由译林出版社推出。虽然时间过去了40多年,但这本书依然可以为当下的我们,带来许多启发和借鉴。

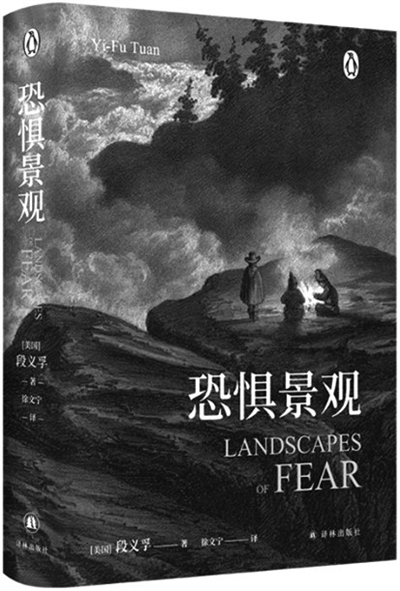

在人类漫长的发展历程中,恐惧心态的产生,常常与周遭环境有着千丝万缕的密切联系。有许多特定的场景或事物,也逐渐演化成了恐惧的来源。在《恐惧景观》中,段义孚首先对古往今来世界各地大量的此类景观,进行了细致的汇总与归类:无声降临的漫长黑夜;神秘莫测的巨大山体;敌友难料的“非我族类”;衰老、伤残或罹患重病的身体;与暴力相关的设施或器具;甚至是只存在于人类想象中的超自然存在……凡此种种,时至今日仍然有可能是足以在人心中召唤出恐惧感觉的存在。值得一提的是,段义孚所关注的范围,并未局限于地理意义上的自然景观;仅从目录,我们便瞥见一系列能轻易挑起不安的字眼:灾害、饥荒、疾病、女巫、鬼、暴力……无一不与人类自身的社会与历史相关。再看封面,画面出自瑞典画家哈尔贝克1856年完成的作品《哈尔斯普朗厄特瀑布》,三个人在岩石上生起一个小小的火堆,这样的生存环境给人一种恐怖感,所以尽管大面积的画幅都用在自然景观上,但实际突出的是画幅中间的一点点光亮,也就是人性中的恐惧。纵览全书,横跨古今中西的庞博内容,为其主题构建一种全景式的宏大格局,也难怪权威书评杂志《柯克斯书评》会盛赞这是一本“精美的百科全书式的专著”。

从学科层面来看,段义孚在《恐惧景观》中有机地融入了来自地理学、心理学、历史学、社会学、人类学等多个学科的例证和观点,充分体现了其深厚的学养与广博的视野。例如,他在全书多处对诸个原始社会样本(新几内亚的马努斯人、巴西的巴姆亚部落、刚果的姆布蒂俾格米人、菲律宾的塔萨代人——等等)的援引,让人感觉他仿佛是一个足迹遍布南北半球的资深人类学家;而在论及饥荒景观带来的恐惧时,他又“学贯中西”,接连给出印度、法国、英国等国的相关历史文献记载;而书中对处刑、监禁、流放等刑罚景观的探讨,似乎又依稀能让我们感受到一点福柯的影子。

与此同时,我们也应该看到,《恐惧景观》并不是靠对庞杂材料的简单堆砌和罗列来博取眼球的,其内容的广度并不能掩盖其主题论证的深度。虽然《恐惧景观》涉及众多学科的知识,但从本质上说,该书写作的出发点,还是在于作者对人类自身处境的深刻关切,或者如他自己在书中所言,之所以想对“恐惧景观”进行探究,是因为“它有可能给人们抱有永恒兴趣的那些问题(作为人意味着什么?活在这个世界上意味着什么?)提供一个解惑的途径”。就这一点而言,段义孚在《恐惧景观》中的主题立意,有着一种超越了学科限制、具有本体论意义的高度。与其说他是在运用多个学科的素材来论证自己的主题,倒不如说他的主题本身就是各个学科共同拥有的一个深层“母题”。

此外,《恐惧景观》的内容编排,其实也颇具匠心。看完全书,我们明显能感受到,作者对形形色色的各种恐惧景观的次序排列,暗中大致遵循着两条交替伏埋的逻辑线索:一条是人类从孩童成长为成年人的个体历程,另一条则是人类从蜗居世界一隅的原始部落,通过对外部世界的不断探索,最终发展到当前的工业社会的历史过程。书中列举的种种恐惧景观,之所以时至今日仍在我们的社会和内心中保持着影响力,是因为它们经历了无数次个体与集体成长的轮回积淀,才得以成形。而全书的内容次序,实现了对这种人类共有的个体与集体的发展经历的重溯;这不仅可以加深读者对主题的理解,也为他们带来一种难得的“代入感”。段义孚文字的特点,并不是静态的介绍或分享,更像是邀请每一位读者在情感和空间上与他互动,与他共情。曾有读者表示,阅读该书感觉有点像把自己的成长重新经历了一遍,而这个过程本身,自己不仅更通透地认识了曾经避之不及的种种恐惧感受,也在一定程度上消除了对于恐惧的恐怖感。该书封底的简介中说它可以“引导读者正视焦虑、读懂人性、理解世界”,此言应该不虚,或者正如段义孚在全书最后所言:“拒绝被假象所安慰,也可能成为慰藉和力量的一个来源。”