这本书让今人了解民国时期老北京的生活细节,是研究北京历史、地理、业态、民俗、方言、饮食等方面的重要文献,也是弘扬传统文化的优秀作品。

作家

■瘦 猪(书评人)

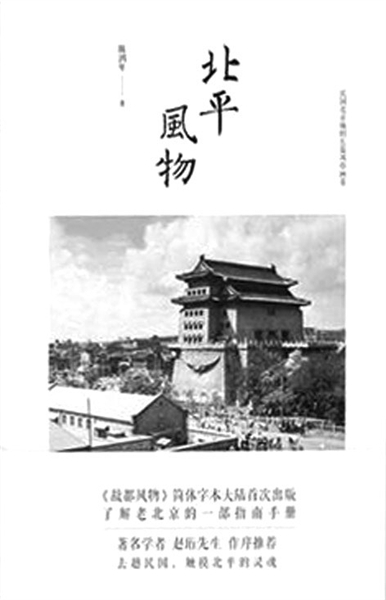

不知为何,“风物”一词总是给人带来怀旧的,不可恢复的,人、物皆非的感觉,还夹杂着如新绿柳丝般的细细怅惘。如果在“风物”前面加上“北平”,这种感觉更强烈了。从前读《故都的秋》、《北平的春天》此类名篇,“风”(风景、季节、风俗)大于“物”(物品、旧人旧事),几乎是人与自然的直接对话,人对自然的直接体悟。自打北京迅速变为国际化大都市后,叙写、怀念老北京风物的图书像开春的野草,陈鸿年《北平风物》却算是老树开花,因为此书最早以《故都风物》为名,在1970年的台湾出版。此书“风”“物”兼备,尤其是三教九流、市井人情、五行八作、日用器皿方面的记叙,生动翔实、纤毫毕现,真有让读者置身于老北京皇城根儿底下,随手就能买一条小金鱼儿,转身就能拐进戏园子看谭老板的错觉。

我们需要一种外在的东西

来显示北京往昔风姿

北京这个城市,名字就反复改了好几次。称为“北平”,主要指它的地理位置;写成“老北京”,侧重它的风土人情。其实在1928年国民政府不再将其作为首都后,就已出现故都、北平的叫法了。北京一些胡同的名字也曾来回改过几次。从中皆可看见历史与政治的影子,叫法的流传和被认可,除了行政上的硬性规定,里面亦能觅出一点人们在各个时期的不同的微妙心态。

陈鸿年乃北京耆旧,1949年去了台湾。曾有很多在台文人撰写怀念故都文章,以唐鲁孙、夏元瑜和陈鸿年为代表的作家,并无于右任“大陆不可见兮只有痛哭”那种悲怆与无法回避的失落感,他们的文章唯见去国怀乡的眷恋,仿佛每写毕一篇,思乡之情便可以略减一分。今天我们读之,感触恰好相左。北京随时可去,或者就住在北京;然而北平不可去。“一下雪,北京就变成了北平”。我们的确需要一种外在的东西来遮蔽如今道路拥堵、满眼高楼的北京,从而显示出她的往昔风姿。

那么我们拿什么重温北平或者说老北京呢?民国时期的北平,有提笼架鸟、不失侠气的老炮儿,有满身酸腐、凡事讲究老规矩老文化的满清遗老,也有童叟无欺、精明百倍的老字号。陈先生说那时候的人情味儿“和气、敦厚”,打听个道儿,老北京人会掰开了弄碎了给您说清楚。今天在北京打听道儿可有点费劲,因为往往碰见的都不是土著。那时有点啥事,左邻右舍都来帮忙。远亲不如近邻的定理,如今却不咋灵光了,这也不是北京一个城市的问题。东西、西四仅存的几片胡同区,常有人拍照。须知,外地人艳羡的几进几出的四合院,当时那是权贵名流住的地儿,平头百姓只能住得起大杂院。现在也一样。

一个城市,“推倒”重建

它还是原来的城市么?

书中的北平风物,除了一些名胜古迹,大多为今天所不见。也不是一点见不着,譬如陈先生写老北京各种叫卖声,各种旧事物,大肥子儿、拉洋片、手巾把儿等等诸如此类的已经彻底消失事物。听侯宝林相声,读老舍小说,大约能捕捉到一丝残留的信息。很多事物的消亡,不可避免。这是历史发展,社会进步过程中的必然现象。但也有一些憾事,本来是可以避免的。比如当年隆福寺庙会多红火啊,把庙推了,建大厦,隆福寺大厦却门可罗雀,在寸土寸金的二环里,实在可惜啊。

我们怀念从前,怀念从前的人从前的物,基本是怀念它的好。即便不好,也会在怀念中镀上一层美丽的光环。老北京市政建设差劲,多为土路,刮风于是叫“刮土”,雨雪天则泥泞不堪。现在没这个问题,但有了堵车的新问题。至于那些老风俗,或消失,或徒有其表,皆属无可奈何。无论怎样,北平已经离去,我们如今生活在新北京里。我们这一代读此类书,或多或少还有些经验与感触,90后、00后肯定是一点感性认识都没了。就如同我们读清以前的古人笔记,徒增知识而已。赵珩先生在代序里叹息没人能听懂、能体味老北京话了,其实我们现在还能从六七十岁的老北京人嘴里听到纯正的京片子儿语言,他们那一代人若没了,赵先生的担忧可能就真的成了现实。这让我想起特修斯之船的古老哲学问题,一艘船几乎换掉了所有部位、零件,它还是原来的那艘船么?一个城市,“推倒”重建,抛弃了过去几乎所有的要素,它还是原来的城市么?

然而还未到无可挽回的地步。一个有力的证明便是我们在食文化上的继承与发扬。北京当然不会、亦无必要再度以原有风貌出现,但我们盼望以前那些动人、宜人的“风物”能渐渐恢复起来,让我们真切感受到“老北京的活法儿”。