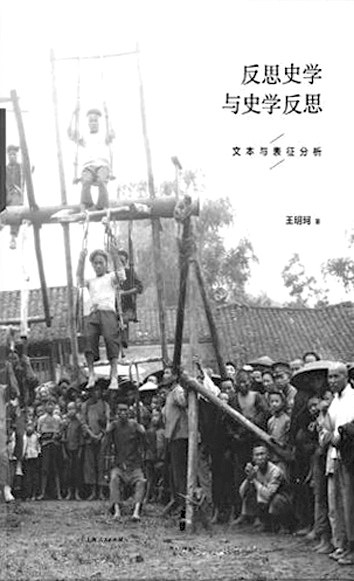

该书是著名历史人类学家王明珂重磅新作,作者在书中告诉读者剖析历史、现实与偏见的方法,通过循序渐进、启发式引导,帮助读者认识历史及现实的表相与本相。

■胡子华(中国出版传媒商报特约记者)

学者

看过《华夏边缘》《羌在汉藏之间》和《游牧者的抉择》的读者,大概不会对王明珂先生的新作《反思史学与史学反思》感到陌生,它可以被视作对前三部著作的一次认识论和方法论上的反思和总结,试图重新去厘清史学领域内人的认知能力的问题,并探索新的认知方法,从这个意义上来看,或许该书也可视为他几十年史学工作的一部思想自传。

如何重新确立史学的意义和价值?

人能在多大程度上发现历史的真实呢?对此,王明珂认为历史是一词两义的:过去真正发生的历史,以及人们记得的、叙述的、书写的“历史”。对于前者,我们似乎只能得到大量粉末状的知识,不可能似乎也不必要真正全面地、准确地还原它复杂、含混的面貌;而对于后者,它与其说是“被发现的”,不如说是“被制作的”,如同是一桩陷于各说各话的历史“罗生门”。对那些致力于追寻客观性历史的人来说,他们对自己的主观意识始终保持着一种忏悔录式的态度。尽管如此,他们所谓的“消灭自我”“清除头脑中的预设”之类的完美设想仍是不可能完成的,因为作为认知主体,“我们,是我们记得的我们”。我们本身就是后者“历史”的生成物,我们活在被“历史”规划的社会现实中,同时也在这样的规划下继续生产历史,这样的历史与社会现实以及相关的社会权力是紧密结合在一起的。

如此一来,如何才能重新确立史学的意义和价值呢?事实上,这一诘问不仅发生在历史学,而是在各个学科内都有回响,包括王明珂先生很熟悉的人类学和社会学。前些天,我去中央民族大学旁听一个人类学的讲座。在演讲后的讨论环节,发生了一个生动的插曲。有人对主讲的意大利人类学教授马力罗提出了这样的诘问:“人类学既然被视作是主观建构的,为何还能声称是科学的?”听到这个问题,这位教授突然愤怒起来,他站起来大声回答道:“这是一个属于17世纪的问题,而我是一位21世纪的人类学家。”接着,他朝提问者提起了背后的椅子又重新放回地上,继续说道:“这椅子实实在在,但它同样也是出于人的主观构造。”我想他的意思是,人的主观意识已经渗透了整个世界,这世界就像一块巨大的海绵整个浸泡在人类意识的海洋中,再也不可能找到一个原初的、未经人的主观意识改造的自然状态和客观存在。

科学、客观等同于正确、权威吗?

事实上,培根创立的科学方法(包括严格观察、归纳、避免假设、分类等)自文艺复兴以来就不断得到强化和发展,到19世纪时,这一方法甚至延展到了文学、绘画等艺术领域。从福楼拜主张不受个人感情影响的客观叙述,到左拉试图以科学、物质观点解释全部人生,都是这一科学信条下的尝试。莫奈在谈绘画创作时也曾说过:“设法忘掉你面前的事物……只要默想,这是一个蓝色的方块,这是一块粉红色的椭圆,这是一个黄色的条纹,只要把你看到的画下来,准确的颜色和形状,直到你对场景获得质朴的印象。”

长久以来,科学、客观几乎等同于正确、权威,而主观意识被认为是偶然的、草率的、不可信任的。对此,马力罗的解决方式是哥白尼式的,以前人们认为地球是静止的,由太阳环绕,但依此进行的天算总是不太准确。可哥白尼却让太阳停驻,并使地球转动起来,于是一切计算就合乎圆满了。与此相似,以前学科的尊严与权威绕着科学的、客观的要求打转,于是制造了很多遮掩的但善于安抚人心的信条和规范,使人看上去既稳当又肃穆;但现在马力罗重新将人类学放回流动状态,不仅研究的对象一直在流动,连研究主体也一直在变化,在这个过程中,不仅主(体)随客(体)变,同时客(体)也随主(体)变,一劳永逸的解决方式已经不存在了,人们必须不断地重返现场的观察和理解,而相应的责任也像重力一样落在每个人的身上,再也没法推脱给学科体系或者上帝。

在某种意义上,王明珂试图突破从“被历史规划”到“在规划下生产历史”这个循环的方法也有点类似于马力罗,即放弃一劳永逸的确定性的诱惑。面对置身其中的社会性偏见(出身背景、社会阶级、性别、族群等)、学术场域偏见(学术地位、利益和权力角逐等)、学究偏见(以理论、方法、原则、术语忽视现实世界),王明珂找到的对策是“反思史学”,一种结合多种社会科学的历史学研究,一条可以追踪社会本相的路径,其中尤其值得注意的就是对典范历史的反抗。

“如在一个夏夜,荷塘边有许多不同品种的青蛙争鸣,不久我们会被一个声音吸引,一个规律洪亮的声音,那便是典范历史,被忽略、压抑的其他蛙鸣,便是边缘历史,我们对历史的整体了解,在于倾听它们间的争鸣与合鸣,并由此体会荷塘蛙群的社会生态,一个隐藏的景。”为了达到对历史的整体理解,王明珂提出了“凹凸镜”和“燃烧木杆”等史学工作方法,前者指的是一种田野方法,通过多点移动的方式观察表相变化,进而发现变化规则,了解其性质和真正的状貌;后者指的是对“边缘”进行围观考察,借以了解历史变迁,换言之,它不仅是参与观察,还是对参与的观察。

回过头来看,自后现代的批判和解构思潮像泰坦巨人那样冲入那些原本稳固、庄重和坚实的规整学院以来,它的一通乱砸乱跺让很多自命为“科学”和“客观”的知识从此卷入了一种颠簸的意识变动之中。形而上层面的疑虑像顽固的幽灵一样从未消失,而非像马力罗声称的那样早已解决,但这些疑虑似乎也没有像想象的那样带来巨大的破坏,正如我们在《反思史学与史学反思》中所看到的那样,当一个史学家投身具体的工作时,他总是能抛开疑虑,找到稳固的支点,并充满信念地工作。