南京大学图书馆公众号推出的“上书房行走——走进南大人的书房”原创专栏,集结了南京大学文、理、工等10余个院系的40位教师、学生、校友,介绍自身买书、藏书、读书、写书的人生经历,分享自身学习、研究、教书、育人的心得体验。每间书房都是南大人独属的一个精神世界,商报撷取南京大学文科资深教授莫砺锋、南京大学生物化学教授张辰宇、南京大学法语系教授黄荭等南大人的书房故事,带领读者在书堆蔓延中品读南大学人研学的执着,在书香氤氲中感受其求知的厚重温情,从岁月变迁中洞察知识分子人生的淬炼、学问的熏陶以及共同的精神传承,从而进一步推动全民阅读发展。

走进莫砺锋教授的书房:我的三个书房

1979年,我考进南京大学读研,成为一个专业的读书人。我的宿舍在南园13舍208室,五人一间,但有三位室友家在南京,平时很少露面,208室便为我与同门张三夕共享。除了到教室去上课,或是到图书馆去读不能外借的线装书,我俩每天都待在宿舍里看书。我们的两张床铺靠着窗户,两床之间放着两张小书桌和两张方凳,此外就针插不进了。宿舍里没有书橱或书架,我们的藏书都堆在床上,沿墙码成一排,笑称自己是“年年岁岁一床书”。

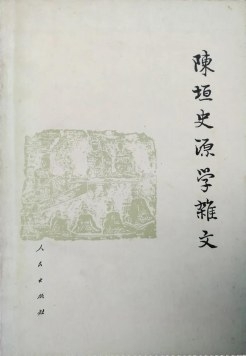

开学不久,导师程千帆先生到宿舍来看我们,一进屋便对我们的藏书一目了然。尤其是我,藏书不足30本,有一半还是与专业无关的英文书。先生问我:“你就这几本藏书?”我回答说是。先生就说:“你们还是要购置一些常用书。”此后先生曾几次建议我们购置某些必备之书,例如《全唐诗》。徐有富与张三夕两位同门便都买了,我除了每月35元的助学金别无经济来源,一部《全唐诗》约60元,我实在买不起。有时先生还会自作主张地代我们买点书,当然都是挑书价低廉的。比如有一本《陈垣史源学杂文》,书价是0.29元,此书现在仍然插在我的书架上。

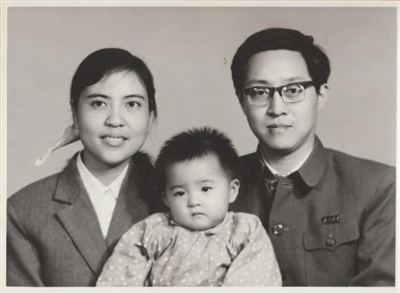

1982年我开始攻博,次年女儿降临人间。当时我在南大只有一间三人合住的博士生宿舍,家则安置在妻子从单位分到的一套房子里。房子在马鞍山路10号,一间10平方米的房间加上一间2平方米的厨房,卫生间与邻居合用。我母亲到南京来帮着照料,但她不会骑车,也不认识路。于是煤、米、菜肴都得由我采买,奶糕、蜂蜜等物还要穿过半个南京城到夫子庙才能买到,我只好从宿舍搬回家中居住,来协助母亲和妻子料理家务。三代四口把房间挤得水泄不通,我的一张小书桌跼缩在各色杂物的重围之中。我坐在书桌前撰写博士论文时,一伸手便能抓到晾在绳子上的尿布。还好女儿幼时经常呼呼大睡,我不必像马克思那样在儿女的啼哭声中写《资本论》。在以后的几年里,马鞍山10号便是我的书房。

那真是一间寒碜的书房!我常用的书全都堆在书桌和一个竹制小书架上,不太常用的便捆起来塞在床底下。墙上虽然钉着几块木板做成架子,却堆满了瓶瓶罐罐,绝无书籍的容身之处。女儿渐渐长大了,她不满于把玩具摊在床上,便觊觎我的书桌。她把积木搭在书桌的边缘,还不断地要求我把胳膊往里移,我只好尽量蜷缩全身。她歪歪扭扭地搭成一座危如累卵的高塔,便得意地邀请我回头观赏。有时我敷衍说“好”,她就大声抗议:“你看还没看呢,就说好!”有时我一不小心碰倒了她的高塔,更会遭到妻女的联合抗议。但不管如何寒碜,马鞍山10号毕竟是我完成博士论文和《杜甫评传》等著作的地方,是我平生的第二个书房。

1993年,我当上了“博士生导师”,有资格住进南大的“博导楼”,移居到南秀村25号606室。“博导楼”其实也相当寒碜,一套房子的建筑面积只有79平方米。我对门的邻居是物理系的邢定钰先生,4楼的邻居是化学系的陈洪渊先生,不久他们评上了院士,便乔迁进条件更好的院士楼。文科没有院士,“博导楼”就是文科教师最高档的宿舍,我无法得陇望蜀。然而房子虽小,却是“三室一厅”的结构,我可以理直气壮地拥有一间“半独立”的书房。说是“半独立”,因为它还兼着起居间、客厅之任。

走进黄荭教授的书房:无事花草,闲来翻书

我的生活很简单:一日三餐,无事花草,闲来翻书。

我的经历也很简单:读书,译书,教书,穿插着舞文弄墨,给几家报纸杂志写点着边际不着边际的文章。

只要有一个厨房、一个(装满食物的)冰箱、一个堆满书的书房就可以不知昏晓地“宅”在家里,开窗或不开窗,都是字里行间的“别有洞天”。

我不是一个单纯的读者,翻书在我,多半有双重的含义,是随手翻,也常常是随手译。偶尔翻书累了,寂寥了,我便呼朋唤友,洗手下厨弄几样家常小菜,一碟酱油肉、一盘椒盐虾、一锅昂刺鱼酸菜炖豆腐、烫一把鸡毛菜,最后剥几个糖炒栗子,切几块生脆生脆的密瓜,一壶铁观音或是普罗旺斯的花草茶,八卦当年文事今年风月,谁理谁、谁不理谁、谁又理谁,谁理得清楚谁是谁?

从某种意义上说,是阅读经验定格了我对人、对事、对生活的看法,而我居然也在别人的故事、别人的文字里找到了属于自己的声音、自己的书。说到底我只是一个跟在作者身后亦步亦趋的读者:作者创造,我再创造,作者思想,我再思想,自以为是“我注六经”,殊不知多的是“六经注我”。我努力让自己学会谦卑,对所读的每一本好书和坏书都心存感激。

“有病不求药,无聊才读书。”我知道自己至始至终爱上的不过是一个“无聊的消遣”, 虽然手里抓着的已是青春的尾巴,我仍然愿意“用一朵花开的时间”,去邂逅一本书的浪漫。

这是我给《闲来翻书》写的题记中的文字,从2000年硕士毕业留校任教以来,这应该是我这20年生活的写照了。“无事花草,闲来翻书”也一直是我的微信签名,我喜欢这样看似一成不变的日子,这种十年如一日的错觉,似乎时间变慢了,生命被拉长了。

从小就爱看书,从小就爱养花弄草,所以终于等到要买和园的房子时就盼望有一个可以晒得到阳光的大书房和顶楼一个可以种花草的大露台(记得当初点房的时候,在电梯和露台之间挣扎了很久,最终还是点了没有电梯的顶楼的房子,满足了空中小花园的梦想)。

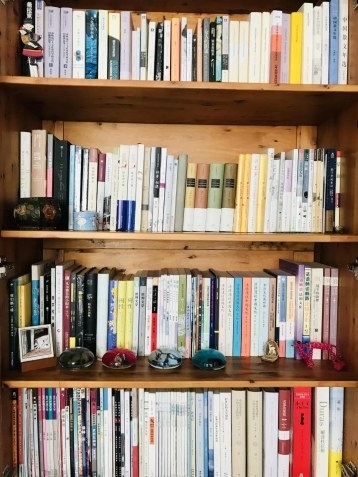

书房本来是户型中的次卧,我把和阳台隔开的玻璃门拆去,让木工师傅打了一个大书架把它和客厅的阳台隔开,这样书房变大了,也更敞亮了。住在鼓楼陶园宿舍的时候我就已经有不少书,记得2010年找了一家搬家公司从鼓楼搬到仙林和园的时候,几个搬家工人一直吐槽我的书太多太沉,又没有电梯,上一趟楼就抱怨一趟,最后不擅长讨价还价的我也只能由着他们“坐地起价”了。

书越来越多,书房是放不下了,于是一些不用的书就放在地下室的书橱里,还放不下,于是家里能摆书架的地方就都见缝插针地摆了书架,次卧、阳台、阁楼、过道……有时候一时兴起忽然想找一本闲书,又不记得放哪儿了,于是各个房间楼上楼下一通乱窜。

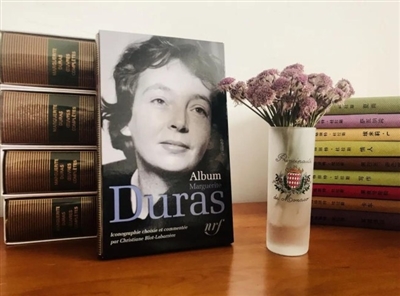

家中最好找的书应该就是关于杜拉斯的书,摆满了书房的一个书橱,外文的、中文的、不同出版社的、作家作品和学术研究专著、杂志……毕竟是自己研究了20多年并且还要一直研究下去的作家。另一个书橱放的是自己写的、译的、编的、参与写作的书和杂志,有一点敝帚自珍的意思,也仿佛是这么多年光阴的一个记录,没有虚度。

走进张辰宇教授的书房:

目及之处尽书也的综合生存室

记忆里,除了原厨房巨大的面积、作为满屋可见的挂毛巾、搭窗帘等的架子是我从未谋面的书画的遗骸——卷轴、以及我受到嘲笑的,关于爷爷奶奶他们每天必然捯饬得板板正正,裤子必有裤线才出门的老派知识分子的素养习惯外,能够在无上岗证时证明曾经耕读世家的,是书!满屋子的书!既有已经发黄了,碰上去就像要碎掉的线装书,也有近现代的竖排、横排的印刷书,还有一堆小人书,真可谓:目及之处,尽书也。

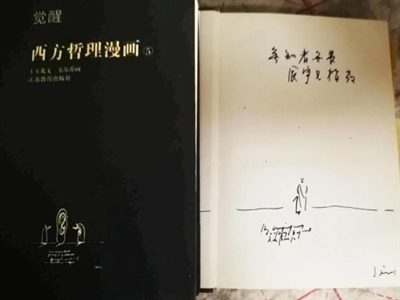

至于文学心、医生命,当时住在红眼楼,后来成为我家邻居的医生画家韦尔乔,终生都保持着生活在被书侵占了四分之三的房间、三分之二的床、集工作室和卧室为一体的综合生存室里的良好习惯,无问西东。尔乔虽然享受作为资深崇拜者的我对他文学、英语以及绘画才能的膜拜(最崇拜者是老于,一个高大威猛的博士警察,都是我老娘的学生),但多次愤愤地指出,他跟和他一样不自信的我弟与秦柏在一起更放松,我的“无知者无畏”的超自信情绪会放大他的不自信。我曾正确地评述,他的无数本书,对于他的综合生存室,以及他自己的心理,都是像坦克上的防弹瓦,每增加一片,他自己就安心一分。或许我可以写外一篇“尔乔的书房”,主要叙述他太太和他公子尚未出现在他人生之前的传奇,而他太太和尔乔认识,如果我没有记错的话,是秦柏他妈介绍的吧。下笔至此,突然口中眼中鼻中一起冒出咖喱干豆腐丝的色泽香气,这是30多年前我吃了无数次的尔乔的拿手菜,拿出手机,1393645xxxx,号码犹在,却已经不打13年了。

韦尔乔1964年生于哈尔滨,医生,画家。他一生为10余本书配图近5000幅,其作品被用作马原、周国平、韩少功等作家、学者书籍的配图。2007年因患肺癌不幸辞世。

当时我刚出国,尔乔写一手漂亮的王羲之兰亭序体的硬笔书法,他特别遗憾不会写毛笔字,但他父亲,一位化学家,毛笔书法特别棒。

——张辰宇

而我没有考上清华北大,也没有接上父母的理工班,主要责任就在我那文学爱好者的老娘以及那个目及之处尽书也的综合生活书房。老娘是学物理的,不知小时候受到了什么刺激,在我对她的记忆里,有着不同寻常的对各行业的翘楚、对华侨和医生的敬仰与攀附之情结,以及叶公好龙的文学爱好。比如母亲曾经向一位早稻田大学日本文学专业毕业的老先生强烈要求跟他学日语,但问题是在当时老先生自己恨不得从没有学过日语,其结果就是送了老娘一部有两个砖头厚度的日汉词典,满足了她结交顶尖日语学者的执念。她也曾经买了一套至今没有看过3页的《爱因斯坦文集》,极大地满足了攀附自己专业领域大神的情结。另外,老娘和她们图书管理员关系好,证据就是一摞一摞地把还没有登记的新购各种书籍先拿回家,放几个月后再还回去,由此,我们5宿舍的家就成了临时图书储存室。

原文刊载于南京大学图书馆微信公众号