“云端旷野上的心灵交响与成长图景——《云朵上的旷野》作品研讨会”前不久在中国现代文学馆举办。研讨会由福建省新闻出版局指导,海峡出版发行集团主办,福建少年儿童出版社承办。来自文学界、出版界、传媒界的嘉宾学者齐聚一堂,围绕援藏干部、儿童文学作家孙鹏的最新力作《云朵上的旷野》展开深度研讨。与会专家从文学价值和社会价值等角度,深入探讨了《云朵上的旷野》的文本特点和创作意义,共同探索新时代儿童文学的创新表达与价值担当。

高原的独特感悟与发现

■高洪波(中国作家协会原副主席、儿童文学委员会原主任)

孙鹏是个尽职尽责又幽默亲和的援藏干部。他用好奇眼光和对雪山大地的膜拜,借助一个个生动的“在场”叙事,以及大量丰富有趣的细节,为读者,特别是青少年读者提供了关于海拔4800米的山水与生态奇观,提供了鲜为人知的生命故事和动人心弦的千年牧歌。对于“藏友”而言,这是一次阅读的享受和追忆,对于没有去过那曲草原的读者而言,等于追随作者的脚步,用心灵去感受和丈量西藏那片神奇的土地。正如作者“序”中的自白:“我的眼睛就是你的眼睛,我的耳朵就是你的耳朵。”读《云朵上的旷野》,的确有身临其境之感,这得益于作者细腻的文笔,行云流水般的叙事,以及对景物、风物与动物别具匠心的描摹和精心选材。

我特别喜欢孙鹏幽默的文笔,这是儿童文学特别重要的元素。这种幽默,是根植于他乐观的“阳光心情”和对生命蓬勃力量的热爱。在平均海拔4800米的艰苦环境中,孙鹏敏锐地捕捉并传递着藏地人民坚韧的乐观精神、孩童纯真的笑脸以及高原万物顽强的生命力。他用轻松风趣的语言化解了高原的陌生与严酷,让艰深的生态知识、独特的文化风俗变得亲切易懂、趣味盎然。这种贯穿始终的幽默感,不仅让阅读充满欢笑,更潜移默化地向孩子们传递着昂扬向上的生命态度:即使在最严苛的环境里,依然有歌声,有欢笑,有生生不息的希望和对美好未来的坚定信念。这正是优秀儿童文学不可或缺的灵魂。

旷野中的真实、震撼与温度

■郭义强(中国图书评论学会会长)

这本书带给我的第一感受是:独特、震撼、好看!这是一位北大中文系才子、援藏干部扎根高原后,用心灵和眼睛记录下的雪域笔记。

首先,内容的独特性与震撼力令人难忘。书中对西藏“山光湖色”的描绘,壮丽到“如假似真”,让未曾涉足高原的读者也能身临其境,深感震撼。更重要的是,他笔触所及,不止于风景。孙鹏用极其精练、生动的篇幅,寥寥数语便勾勒出一个个血肉丰满、情感真挚的人物形象。这种“四两拨千斤”的写法,更能触动人心,读后让人“心里很不平静”,充满敬意。这份真实与精练带来的情感冲击,是该书最核心的震撼力。

其次,孙鹏的文笔是其内容的有力支撑。其文字活泼、幽默、通畅,没有居高临下的疏离感,充满了平易近人的亲和力。这种风格,拉近了与读者,尤其是与青少年读者的距离,仿佛一位亲切的兄长在娓娓道来高原上的见闻与思考。再者,作者本人的经历与精神为该书赋予了更深层的意义。在海拔近5000米的高原上,克服艰苦的自然环境,坚持观察、思考并写作,本身就是一种非凡的毅力与奉献。作为北大中文系的毕业生,他将才华倾注于援藏事业和这本书的创作中,可以说,援藏经历正是他文学才华的一次独特的“爆发”契机。书中展现出的“实在”“自然”“原生态”,正是他脚踏实地、用心感受这片土地的结果,令人深感“很不容易”,也由衷敬佩。

非虚构的文学诗性与童真力量

■海 飞(中国出版工作者协会原副主席、国际儿童读物联盟中国分会原主席)

《云朵上的旷野》是一部难得的非虚构优秀儿童文学作品,闪耀着文学真实的力量。作者孙鹏以“一双儿童文学的眼睛”和“一双求实求知的眼睛”,在藏北高原云朵上的旷野中去探索、寻觅、发现;以“一颗纯朴温暖的爱心”和“一颗赤子般的童心”,在藏北高原云朵上的旷野中去行走、思考、想象。书中的天、地、高原、山脉、湖泊、动物、植物、大人、儿童等,无一不是天生的真实,原始的真实,无可疑问的真实。

《云朵上的旷野》是一部为儿童揭开西藏神秘面纱、呈现西藏高原之美的优秀儿童文学作品。孙鹏以儿童喜闻乐见的方式,以诗一般的文字,将藏北高原的壮美、神奇、独特的风土人情,生动地铺陈开来。书中的叙述充满了“风趣幽默”,甚至带有常人不可能拥有的“颠覆性”的视角,巧妙融入了神山圣湖传说、动植物奇观、宗教历史、民族团结和援藏故事,如同一位“高级导游”,用引人入胜的叙事替代枯燥解说。

《云朵上的旷野》更是一部画面感极强的优秀儿童文学作品。书中穿插的大量精美照片和儿童绘画,这些来自藏北高原的视觉元素不仅是文字的补充,更是独立的叙事语言,它们直观地冲击人们的感官,特别是好奇心满满的少年儿童读者的视觉感官,极大增强了真实感和代入感,使“纸上行旅”拥有了近乎身临其境的魔力。

从大地中真实生长出来的故事

■徐德霞(中国儿童文学研究会原副会长、《儿童文学》原主编)

我的阅读感受,主要有三点。

其一,阅读此书,有一种非常强烈的现场感,身临其境。这里的文字与图片交织,产生了强大的感染力,牵引着读者与作者同喜同乐,同悲同叹。在轻松快乐之中,跟随着作者的笔触,走近高原、游历高原,遍赏高原自然之美、动物之美、人文之美、心灵之美、情感之美。其二,这是我读到的最真实、最深入的一部反映藏北高原生活的作品。其作为非虚构文本所具备的强大的感染力和艺术效果,甚至超越了部分虚构作品。作者直扑生活现实,不粉饰,不拔高,不刻意煽情。诸如为保护草原设置铁丝网却误伤野生动物的两难困境;野驴啃食后草场难以恢复的生态难题;牧民生活的艰辛、孤残儿童的真实境遇,乃至动物保护者被盗猎者杀害的残酷现实……这些笔触简洁直接,力道十足且分寸得当,为我们呈现了牧民简陋毡房石屋深处、凝结着藏族群众血脉的、从大地中生长出来的真实故事。其三,是扑面而来的生活气息和儿童情趣。读这部作品很轻松,这种轻松显示了作者举重若轻的艺术素养和以小见大的智慧。他深谙儿童本位,精准把握儿童的兴趣点。

震撼心灵的高原哲学课

■卢永璘(北京大学中文系教授、博士生导师)

首先,这是一本立意深远的非虚构儿童文学作品。它超越了猎奇或简单的记录,直抵这片土地的灵魂深处。该书的核心基调,是为这片被赋予神性的土地“立心”,为世代在此生息的人民“立命”。书中饱含深情与责任感的“呼喊”,是对一种独特文明价值、生存智慧和生命尊严的深刻认同与庄严守护。其次,该书内容丰富。全书五章结构清晰而富有深意,从为藏北的天地“立心”,继而深入其独特的历史记忆,再到描绘这片土地上珍贵的野生动物,进而聚焦于承载未来的藏地孩童,最终落笔于人们的心灵轨迹与感悟。这种结构,层层递进,编织出一幅藏北精神的全景图,可以作为藏北最好的“导游书”。再则,该书结构匀称、语言生动。孙鹏的文字干净、利落,毫无矫饰,行文间又时常闪现灵动的“跳脱”,不断出现闪光的哲思。尤为可贵的是,字里行间浸润着作者对这片土地和人民深厚而真挚的情感,这种深沉内敛的感情、力透纸背的共鸣与关切,使理性的哲思始终包裹在人文的温度之中。

在文明互鉴的今天,我们该如何书写他者?孙鹏以云端立心者的姿态,给出了自己的答案——不是俯瞰,不是代言,而是以平等的凝视,在雪域高原的褶皱里,寻找人类共同的精神胎记。《云朵上的旷野》这部作品超越了常规纪实文学的维度,在为藏北立心、为藏胞立命的叙事抱负中,完成了对边疆的书写。

藏地书写的纯粹性与儿童视角

■徐则臣(北京作家协会副主席、《人民文学》杂志社主编)

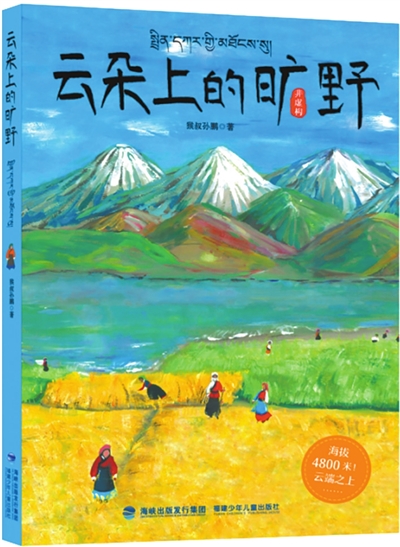

在孙鹏的作品中,我们能感受到他对西藏这片土地的深挚情感。书中选用的插图都是尼玛当地创作者作品,艺术水准可能没有那么高,但孙鹏坚持用这些作品,体现了他对真实性、本土性的尊重,以及那种不可替代的情感。

孙鹏笔下的西藏,没有刻意渲染苦难或悲情,而是以幽默与温暖的笔调,展现藏地生活的坚韧与希望。他的小说中几乎没有负面角色,字里行间弥漫着对土地、对儿童、对每一个平凡生命的真挚之爱。这种叙事风格,与许多深沉厚重的西藏题材作品形成鲜明反差。

对孙鹏而言,尼玛县乃至整个西藏,不仅是文学创作的源泉,还是人生的精神坐标。这片土地的馈赠将伴随他一生,成为取之不尽的创作宝藏。还要说的是,孙鹏以成熟的创作手法,通过非虚构文字,在真实性和文学性之间实现了很好的过渡,避免了生硬的“知识外挂”,其艺术加工,让人物与情节协调自然,搭配和谐。这种能力源于其文学素养,也得益于对藏地生活的深刻理解。今天青少年的视野常受限于单一的生活经验,孙鹏的作品正好为他们打开了一扇窗,让他们看到世界的多样性与生命的韧性。

一首感人肺腑、守望相助的生命之歌

■袁丽娟(著名出版人、浙江出版集团原首席编辑、浙江少年儿童出版社原编辑总监)

如果用三个词来评价《云朵上的旷野》,那就是“偶然”“陌生”和“藏里藏气”。

“偶然”源于3年前的一个夜晚。那时,我从手机上偶然得知一位年轻人即将启程援藏,目的地是藏北的尼玛县,为期3年。这条消息简短却让我内心震动。我深知尼玛县的位置——它位于西藏自治区那曲市,平均海拔4800米,被誉为世界屋脊上的屋脊,自然环境极为严酷。西藏有句俗语:“最美是林芝,最险是昌都,最远是阿里,最苦是那曲。”而那曲地区的尼玛县,高寒缺氧,生存条件更为艰难。出于职业敏感,我联系上了孙鹏。希望他在繁忙的工作之余,以非虚构的形式,用真实的文字,真实的照片,真实的视频,写一本童书。

“陌生”是这3年交流中最深刻的感受。在这“陌生”背后,我看到的更多是感动。这是一本童书,虽然好像看起来很“陌生”,但它处处都充满着人性的光辉,是一首感人肺腑守望相助的生命之歌。

“藏里藏气”是该书的另一大特色。全书除编排、印刷在福建完成外,所有内容均诞生于尼玛:文字在此撰写,照片与视频在此拍摄,手绘插图由当地美术教师创作。尼玛的孩子也贡献了他们的绘画才能,让其他地区的孩子能够看到以往没有见过的儿童画。这些细节让这本书从内到外散发着浓郁的藏地气息。

非虚构写作的真与艺

■刘 琼(《人民日报》文艺部副主任)

书中对“非虚构”的实践尤为珍贵。在信息芜杂的当下,非虚构写作之所以直击人心,正因其以文字锚定历史与现实的真相。孙鹏通过儿童视角的轻盈叙事与深入现场的细致观察,摒弃了传统书写西藏的“魔幻化”或“苦难化”滤镜,还原了藏北生活本真的细腻与奔涌。这种真实源于双重自觉。一是在场性:孙鹏坚持“不到现场不写作”,以亲历者视角捕捉自然生态(如藏羚羊繁衍周期的精准记录)、社会结构(如藏族家庭的情感模式)的细节;二是问题意识:作家将个体见闻升华为对人类生存命题的思考,揭示出超越地域的人类生存困境。

这部作品最大的特点在于语言。孙鹏通过有趣味的、生动活泼的语言,形成文化性的意境表达,把藏北的意境描写出来。作品的文学价值体现于三重维度——一是语言张力:既保有对孩童讲述的灵动趣味,又蕴含文化积淀的精准表达,将藏北风物转化为具象可感的意境空间;二是叙事节奏:通过设问式段落推进文本,形成张弛有度的阅读韵律;三是情感投射:孙鹏能够准确提炼和揭示他眼里看到的东西,其中有真挚的、深沉的情感主体投射,使知识性与思想性自然交融,超越浅层“纪实”而抵达文学性重构。

《云朵上的旷野》的突破性,在于其拒绝片面歌颂或猎奇,而是直面藏地生活的复杂肌理,呈现出奔流不息的生命力。这种“不完美的真实”,恰恰彰显非虚构写作的核心价值。孙鹏以自觉的文本意识证明:即便是面向儿童读者的创作,亦需传递对生活真相的尊重。

一部基于儿童本位的真诚之作

■石一枫(北京作家协会副主席、北京老舍文学院专业作家)

《云朵上的旷野》记录了作者孙鹏援藏时期的生活与观察,其首要价值便在于这份真实珍贵的记录本身。阅读此书,最深刻的感受是“文如其人”。其文字简洁、亲切,带着北京话特有的平易感,这种不设门槛的叙述方式天然契合儿童文学的调性,拉近了与小读者的距离。

尤为珍贵的是书中流淌的气质:它规避了主题先行的窠臼。文学的价值,未必一定要在于承载多么巨大的、多么宏阔的意义,也在于对生活细微之处的敏锐捕捉与独特发现。在《云朵上的旷野》中,作者并未刻意拔高,而是将笔触深入日常生活的肌理,呈现那些零星却闪光的生活智慧与真切感悟。

作品的结构亦见匠心,层次分明:从高原的自然地貌,到与野生动物的邂逅,再到与藏族同胞的交往,最后落笔于外来者(主要是援藏干部)的视角。这种清晰的布局,使得庞杂的素材得以有序呈现。

《云朵上的旷野》展现的是一个在西藏生活数载的普通人对那片土地及其人民最本真、最生活化的观察与思考。它不追求宏大的教化,而是致力于传递那些源于生活本身、不大却异常真切的感动。孙鹏成功地用孩子乐于接受的方式,将高原的风物人情娓娓道来,这正是一部优秀的儿童文学作品应有的品质。

去蔽求真,通往真实世界

■陈 香(《中华读书报》总编辑助理、中国儿童文学研究会副秘书长)

从三个方面分析《云朵上的旷野》的艺术特色。

其一,写作者主动“在场”,作品以真实性为前提,以鲜明的真实性特征区别于虚构文学。作品中融入了大量真实图像,呈现了一份沉甸甸的田野调查报告,提供了一种新的文学介入现实的方式。其二,强烈公共关怀。在《云朵上的旷野》中,我们可以感受的是,关于藏地环境与生活的记录,关于藏地孩童生活的记录,作者没有评判,没有想象,是真正地走近和倾听,接纳这个群体,帮助这个群体,而且并没有以自己的帮助或者奉献而自矜、自得。其三,该著为“非虚构叙事”文学转化的过程、文学性的达成,提供了经验。

可以看出,《云朵上的旷野》努力实现更多的文学探索;而更优秀的文学形式也同时促进作品对现实的推动与实现,以及作品主题的抵达。

纪实文学与儿童文学的完美融合

■阿 甲(童书作者、译者、研究者与推广人)

这本书的特别之处,在于它成功融合了纪实文学的严肃性与儿童文学的亲和力,从序言一开篇,就把读者带入了“老高、老大、老远、老冷、老美”的很有诗意的远方,诗意而自然地介绍“尼玛”县,讲起来就像是“段子”,听起来好像是“猴叔要带大家去西天……”

一方面,猴叔孙鹏很认真地介绍了藏北的地理、历史、文化,他通过细致入微的观察和深入骨髓的体验,将这片遥远而神秘的土地上的点点滴滴呈现给孩子,让孩子对这片土地的生态知识有更深刻的认识和理解,比如藏羚如何繁殖,野生动物如何在艰难环境中生存;另一方面,他又以孩子般的语气,将这些知识讲得妙趣横生,比如形容当地的冬季:“一年只有两个季节——冬季和大约在冬季”,幽默而生动。

书中的动物故事带有传奇色彩,但其更多来自真实。书中的人物刻画也非常精彩。不论是援藏公益人“小龙叔叔”和藏族儿童平措之间温暖的陪伴关系,还是课堂上拿起绘本自信微笑的女孩拉珍,以及可触可感的援藏老师、书店老板或爱写诗的和尚……这些鲜活的人物与场景,通过照片与插画的有机结合,跃然纸上,让读者切实感受到高原上真实而具体的生命力量。

孙鹏以一种谦逊而亲切的姿态,邀请我们进入他所热爱的藏北天地。他用非虚构记录现实,勾勒出一幅藏北高原的文学地图。这本书不仅让我们看见了遥远的藏北,更重要的是,它让我们感受到生命的坚韧与温暖,感受到文化交融和梦想生长的美好。

以文字架起心灵之桥

■林 丹(悠贝创始人、阅读推广人)

在这本书里,我们看到的不仅有作家对西藏自然与人文的记录,还有对儿童心灵成长的深切关怀。猴叔孙鹏的文字具有独特的双重性——既是对外部世界的客观记录,又是向内探索的精神旅程。他笔下的西藏,既有藏族文化的瑰丽多彩,也有人与自然和谐共生的美好。猴叔孙鹏将他的理想和情怀与这个世界连接,与这个世界的人连接,为孩子带来看世界的不同视角,让孩子在阅读中不仅能够获得知识,更能感受到世界的广阔与多元。

他通过细腻的笔触,不仅描绘了西藏的自然风光和人文景观,让孩子们感受到藏族文化的独特魅力,同时也揭示了偏远地区教育所面临的困境和挑战。这种真实而深刻的记录,激发了孩子们对于外部世界的好奇心和探索欲,也促使他们思考如何用自己的力量去改变现状,为偏远地区的同龄人带去更多的关爱和帮助。

尤为珍贵的是,猴叔孙鹏没有将西藏简化为猎奇的对象或怜悯的客体。他以平视的眼光,捕捉那些闪耀着人性光辉的细节:孩子们清澈的眼神,援藏公益人的温暖坚守……这些细节构成了书中最动人的篇章,它们不是居高临下地施舍,而是平等的心灵对话。