《中国工人》由中华全国总工会主管、中国工人出版社主办,创刊于1924年,在新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期、改革开放和社会主义现代化建设新时期、中国特色社会主义新时代等不同历史时期,承担着启蒙、宣传、鼓舞中国工人阶级的使命。1940年,毛泽东同志为《中国工人》题写刊名并撰写发刊词,这篇发刊词被收录于《毛泽东选集(第二卷)》中。

2018年改版后的《中国工人》赓续红色血脉,全力奔赴新征程,始终坚持正确的出版方向,致力于讲好中国工人故事,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,积极探索创新发展之路,续写了新时代、新征程期刊发展的新篇章。2024年,《中国工人》杂志社迎来创刊百年,追寻百年历史,总结办刊经验,重在回顾、梳理自2018年全新改版以来的经验做法,走好新时代的创新发展之路。

溯源追根 不忘初心

2015年底,根据全国总工会的改革安排,全总主管的报纸期刊进行整合。按要求,由全国总工会主管的三种刊物《中国工人》《中国职工教育》《当代劳模》合并为《中国工人》。此后不久,合并后的《中国工人》交由中国工人出版社主办。

在《中国工人》百年历史中,刊物的主办机构几度更迭,因此带来的人员队伍不稳、办刊风格变化等,都给新的主办单位带来新的挑战。2017年,交接后的《中国工人》杂志社,面临着挑战。

要办好这本刊物,首先要明确的是“我们是谁?”“我们从哪里来?”明确来路才能走好未来的路。更现实的问题是,这份刊物在新团队手中要有新发展,内容和发行工作箭在弦上。那么,我们究竟可以讲一个什么样的故事,来说服新媒体时代里,让人们接受一本纸质刊物的存在?

无意间,我们在全国总工会档案室发现了一份1940年的《中国工人》原版刊物,那些发黄脆弱的纸张里,一段段生动的文字记载着一段段党领导下的革命奋斗历程。“找到自己!一定要找到自己!”这样的声音在我们的内心反复敲击着。

于是,2017年下半年,与改版、发行工作并行中,寻访《中国工人》历史的工作一同开启。慢慢地,有关《中国工人》的历史像拼图碎片一样,一块块被重拾起来——

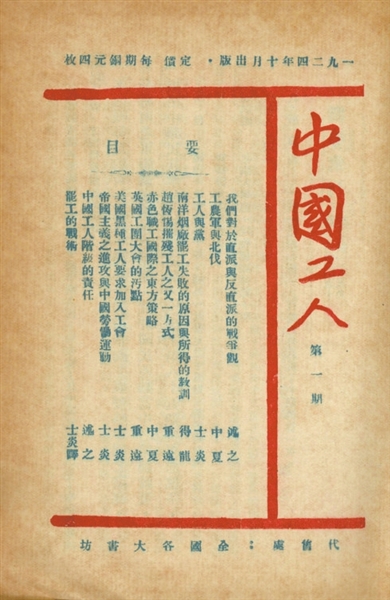

1924年10月,《中国工人》由中共中央在上海创办,罗章龙担任主编,出版6期后停刊;

1928年12月,《中国工人》作为中华全国总工会的机关刊物再次出刊,至1929年5月1日出版第8期后,陷入长达11年的沉寂;

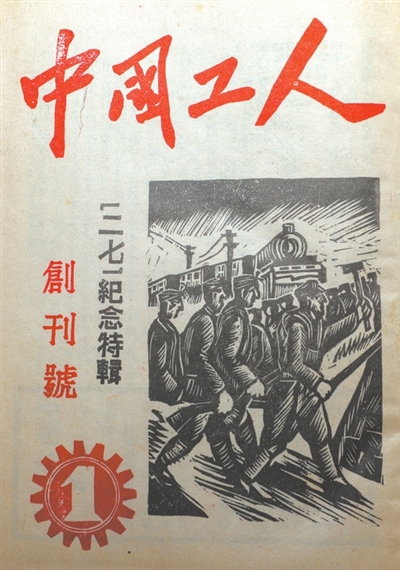

1940年2月7日,《中国工人》由中国职工运动委员会主办,在延安二次创刊,毛泽东同志为杂志题写刊名并撰写发刊词,发刊词被收录在《毛泽东选集(第二卷)》中;

1950年2月15日,《中国工人》作为中华全国总工会机关刊再次出版,由工人出版社发行;

1956年1月,《中国工人》重新定位,面向职工群众,第五次出刊,至1960年10月第五次停刊;

1993年,《中国工人》又一次以新的面目、新的魅力与广大读者见面。这一次出版的《中国工人》一直延续至今。

从1924年至今,《中国工人》五次停刊、六次复刊,筚路蓝缕,百折不挠,印证了中国新民主主义革命和社会主义建设、改革开放的曲折与艰辛,也记录了中国工人阶级和中国工会在中国共产党领导下努力前行的步伐与成就。

《中国工人》刊载的内容是弥足珍贵的工运史料,不仅为我们自己探寻来路提供了遵循,更对过去百年工运历史的研究大有益处。

2019年起,我们分批将能够找寻到的《中国工人》杂志进行数字化转化,特别是将1924年至1941年出版的繁体竖排版《中国工人》由繁化简,进行了细致翔实的转化分析工作,并上线“《中国工人》典藏数据库”供研究查阅应用。

2024年,在《中国工人》创刊百年之际,《〈中国工人〉文选(1924~1941)》《〈中国工人〉文选(1950~1960)上卷》《〈中国工人〉文选(1950~1960)下卷》先后出版,书中收集了新民主主义革命时期、社会主义革命和建设时期《中国工人》杂志的代表性文稿,反映了中国工人运动、工会工作重要的历史发展进程,为广大读者提供了丰富的工人运动和工会工作的研究史料。

紧扣时代 树立品牌

1940年,毛泽东同志为《中国工人》撰写的发刊词中讲道:“我希望这个报纸好好地办下去,多载些生动的文字,切忌死板、老套,令人看不懂,没味道,不起劲。一个报纸既已办起来,就要当作一件事办,一定要把它办好。”

遵循着这样的办刊要求,2018年全新改版后的《中国工人》,坚定了面向广大职工群众办刊的初心使命,决心办一份“有态度、有温度、有情怀”的新时代红刊。

结合对《中国工人》刊名的广义理解,我们确定了新的办刊定位:做一本及时传递党和工会组织服务职工的关怀、政策和解读的刊物;做一本反映工人阶级光荣与梦想、坚守与奉献的刊物;做一本符合时代审美、职工审美的现代刊物。

随着刊物定位的逐步清晰,栏目设置呼之欲出。《中国工人》开设要闻、特稿、深度报道、非虚构、大国工匠、图片故事、编读往来、专栏、副刊等10余个栏目。报道内容既有涉及劳动者的重大国家政策解读,又有全国工会服务职工的重点工作解读。

杂志编辑部坚持不懈抓好选题策划、深耕深度报道,沿着向历史找深度、向重大选题找深度、向故事找深度这三个方向,打造杂志深度品牌。

每年全国两会召开,《中国工人》都会推出深度报道,且结合杂志特点,站在更宏观的视野下给出自己的观察。例如,2018年推出深度报道《追光——2.8亿人的利益表达》,以农民工全国人大代表为切入点,讲述改革开放后这一群体的成长过程。2019年推出深度报道《工人议政简史——民主的细节和劳动者的力量》,从第一届全国人民代表大会开始,挖掘参会工人代表名单,讲述工人参政议政历史。

在重大事件、重大时间节点,《中国工人》也会紧扣主题和主题中的劳动者,讲述劳动故事。例如2019年新中国成立70周年,《中国工人》推出深度报道《我们为什么爱祖国——1949~2019:70位中国工人的家国记忆》,选取了70位在我国发展进程中有代表性的中国工人,突出他们的先进性、时代性和广泛性,书写他们的家国情怀。

在坚守劳动情怀中,《中国工人》发挥杂志内容呈现优势,挖掘深度故事。例如2024年推出的深度报道《故乡和他乡——厂矿子弟和他们父辈的荣光记忆》,将读者带回60年前的三线建设往事中,跟随三线厂矿子弟的记忆和情感,追忆那个轰轰烈烈的年代故事。

在抓好选题内容的同时,编辑部同步坚持抓好设计、抓好细节,在图片表达、版面设计、纸张选用等方面协同发力,锻造刊物全新面貌。

《中国工人》坚持“一图胜千言”的理念,大力提升图片在版面中的地位。不仅选择质量达标、具有震撼力和视觉冲击力的图片,还进一步重视图片与文字稿件的配合,选择主题好、新闻性强,画面美、有动感的图片。当然,图片的搭配与设计也是关键,将精选跨页大图与特写细节或人物头像小图相结合,既调节了杂志版面的表达节奏,又增加了整本杂志的视觉传播力。

在设计风格上,《中国工人》努力摆脱刻板面貌,向深受市场喜爱的大众期刊设计风格学习。在封面设计上抛弃了以人物为主的表达方式,围绕每期深度报道主题进行创意设计。在内文设计上,也会特别注意使用图片、图表、配文、记者手记等不同表达形式,增加版式设计的丰富性。在专题报道、特别报道上,增加小封面或专题LOGO,凸显杂志的板块性和设计感。

立足“三工” 强化服务

从2018年改版至今,在6年的时间里,《中国工人》发行量从最初不到2万册,到2024年突破20万册,实现了10倍增长。而《中国工人》的发行也实现了全国31个省市自治区全覆盖,县级覆盖率达88%。在纸质媒体营销环境不断变化、经营效益面临巨大挑战的状况下,《中国工人》营销工作实现逆势上扬。

“维护职工合法权益、竭诚服务职工群众”是中国工会的基本职责,有职工的地方就有工会组织,有工会的地方就应该有工会声音。正因如此,借助工会的组织体系,《中国工人》立足“三工”,即工人、工厂、工会,围绕“服务”这个关键词开展发行工作。

《中国工人》在开展发行工作时,将中国工会体系优势作用发挥到最大。营销工作由省市自治区工会向地市县级工会层层延伸,由行业工会向企业工会不断拓展,锚定“发行全覆盖”工作目标,形成横到边、竖到底的经营联系网络。

《中国工人》发行工作由自办发行和邮政发行组成,近年来借助网络平台,开办“中国工人”微店,同步进行网络销售。

2024年春节刚过,编辑部收到了一封从1200公里外的湖北荆州寄来的信件。写这封信的人叫吴正文,他在路过家附近的“亲亲月嫂”门店时,看到了摆放在报刊架上的《中国工人》,即刻被吸引。于是,这位71岁的老人提笔一字一句地写下这封信。他在信中说道,“这是我当了一辈子工人,头次看到如此精美、厚重,站在工人一边敢于直言的刊物”。

这封书信是近年来《中国工人》发行工作经验中的一个小小缩影。6年来,在依托工会自身体系优势开展营销工作的同时,我们努力让《中国工人》出现在工会服务职工的各个阵地里,从全国示范性职工书屋到劳模和工匠人才创新工作室,从工会驿站到妈咪小屋,从车间到班组,让中国工人看见《中国工人》。

加强创新 深化融合

2020年,受疫情影响,工会服务职工的各类活动由线下向线上转移。彼时,随着发行量的逐渐扩大,杂志社接触到了更多基层工会,收集到了更多基层工会和职工需求。由此开始,以需求为出发点,以服务为落脚点,《中国工人》杂志社开启了创新发展的探索与融合。

2021年春节,杂志社充分发挥媒体优势,推出“留在工作地,开心过大年——2021全国职工网络大团圆”活动,首次在线上与全国职工见面,有103万人次参与。今天回看,这样的观看量确实不足为傲,但对于杂志社融合发展来说,是迈出了关键性的第一步。至2022年春节继续推出全国职工网络大团圆活动时,从节目质量、在线观看人数到联合直播的工会媒体数量都有了明显增长。

这次尝试让我们发现,在服务工会主责主业中,杂志社的融合发展之路,可以走出一条更贴近工会工作需求、职工需求的全新发展模式。

2022年4月,首届大国工匠创新交流大会在深圳召开,我们探索用VR方式,将大会全景呈现于线上,在会场搭建完成后,仅用24小时,就完成了1.8万平方米空间的VR数据采集,这在当时国内1万平方米以上的大型展览中,是最快上线的3DVR实景沉浸式线上展馆。这次成功经验为杂志社打开VR产品线奠定了坚实基础。

一次次探索尝试让我们看到,杂志社的融合发展之路不止于新媒体的拓展,还可以通过数字化手段赋能宣传,赋能工会工作,在与市场需求对接中形成融合发展收益,完成融合发展闭环。

为加快数字化传播能力建设,2018年杂志社出资成立了中慧智工(北京)新媒体科技有限公司,深耕技术能力建设,为杂志融合发展提供技术保障。

一是加强杂志业务功能的融合拓展。以“大国工匠”为切入点,打造“中国工人蓝沙发”品牌,以线上线下相结合的宣传形式,宣传大国工匠群体的示范带头作用。这一品牌栏目先后出现在2022年、2023年全国总工会举办的两届大国工匠创新交流大会直播活动中。

在2023年举办的第二届大国工匠创新交流大会暨大国工匠论坛上,《中国工人》承接大会官方直播任务,首次实现中国工会系统50小时不间断直播,全网观看量超过2000万人次。

二是加强杂志内容储备的学习平台建设。杂志改版6年多来,不断积淀丰富的、深度的报道内容,积攒劳动、工匠、一线劳动者的报道素材,内容储备不断丰盈。在此基础上,《中国工人》借助资源优势打造学习平台。

以2022年推出的党的二十大精神学习平台为例,在党的二十届一中全会闭幕20小时后,《中国工人》迅速推出党的二十大精神学习平台,构建随时学、随地学、自主学、互动学的完整云端学习生态,上线3个月后的在线学习人次就超过6.5亿。

三是加强服务亿万职工的线上产品研发。《中国工人》杂志社成功拿到了全国职工爱国主义教育基地线上展馆“工途”项目。在推进这一重点项目的过程中,杂志社坚持自主设计、自主建设、自主运营,检验了几年来融合发展中,在线上产品研发上的完整闭环能力。“工途”不仅将一座座线下工运展馆进行了线上的实景复刻,还将展馆历史内容以碎片化形式组合呈现给用户,让职工在线上可游、可看、可学、可乐,借助小程序持续推出学习四史和工运史活动,上线5个月访问量近2亿人次。

建强队伍 提供保障

《中国工人》杂志社本部现有职工15人,平均年龄35岁,包括采编部、融媒中心、事业发展部、办公室等四个主要部门。投资成立的中慧智工(北京)新媒体科技有限公司,也已经发展成拥有15人的技术团队。

至今,杂志社团队拼搏前行的画面,仍历历在目。改刊之初,为扩大《中国工人》的影响力,发行人员冒着大雨、扛着杂志分赴全国各地跑发行。重大活动,为塑造《中国工人》品牌力,采编人员加班加点出版宣传专刊,严把杂志内容质量和版面设计质量关。在承接重大任务、迎接艰难挑战中,《中国工人》锻造了一支“来之能战,战之能胜”的队伍。

结合采编工作,杂志社建立月度、年度好新闻评稿制度和新媒体阅读量奖励制度,对符合杂志内容定位、有深度策划力、文字采写精彩的稿件,以及产生一定影响力的新媒体作品给予额外稿费奖励。

结合经营和日常管理工作,杂志社建立以结果为导向的奖励制度,激发个人内生动力和主人翁精神。例如在管理工作中,凡是能为杂志社节约成本的行为,都可以按制度得到相应的激励奖励。将常态制度与年度评优制度相结合,共同构成了薪酬奖励制度。

结合融合发展的“新”目标,杂志社领衔成立“AI与工会应用创新工作室”,依托工作室先行先试,尝试用人工智能协助工作,训练AI开发文创产品,孵化“AI小天”虚拟人应用于平台建设,用数智化方式赋能宣传、赋能工会工作。

一路走来,《中国工人》从单一的杂志发行业务到今天融合发展格局的初步构建,在“蝶变”中,坚持正确的政治方向、舆论导向和价值取向,坚持面向广大职工群众办刊,大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神,在全国工会系统和职工群众中留下印象、叫响口碑。2024年,《中国工人》杂志社荣获全国工人先锋号荣誉称号,带着创刊百年的红色基因,全力奔赴新征程。