我国关于地理的文字记载可以追溯到三四千年前。1986年在甘肃天水放马滩发现的木板古地图有2300余年的历史。魏晋时期,裴秀提出制图六法,即分率、准望、道里、高下、方邪、迂直,奠定了我国古代地图绘制的基础;他绘制的《禹贡地域图》是目前所知最早的历史地图。20世纪,谭其骧先生主编的《中国历史地图集》集中国历史地理学及测绘等学科之大成,至今还是世界上最权威的中国历史地图集。近年又新添了星球地图出版社出版、复旦大学侯杨方教授主编的《清朝地图集》,地图编制与地图学研究薪火相传,绵延不绝,发扬光大。

《清朝地图集》内容来源之一是复旦大学中国历史地理研究中心成果数据,2009年,以此数据为基础研制的“中国历史地理信息系统”,作为教育部展品参加“辉煌六十年——中华人民共和国成立60周年成就展”。星球地图出版社接到《清朝地图集》出版意向后,组织社内外专家审稿,召开选题论证会,将其确立为重点历史地图集系列项目。针对该《图集》成立包括历史地图编辑、编审和制图人员在内的项目组,传承出版社历史地图编制经验,叠加出版社当代地理数据,通过地理信息技术手段编制符合规范和要求的地图,编成现代化历史地图集,自2012年立项后已深耕13年,为出精品矢志不渝。

《清朝地图集》列入国家重点图书出版规划项目,其中前两卷《同治至宣统卷》《道光咸丰卷》已先后由国家出版基金资助出版,社会反响良好,荣获中国测绘学会优秀地图裴秀奖。《清朝地图集(清中前期)》包含系列图集中的后四卷,即《乾隆嘉庆卷》《雍正卷》《康熙卷》《天命至顺治卷》,预计包含地图400余幅,于2025年获国家出版基金资助。每卷图集图文并茂,由“序图”“分省图组”和“重大历史事件图组”3部分组成,系统反映清朝中前期不同历史阶段的疆域版图、政区沿革、自然、人口、经济、文化及重大历史事件等方面内容。

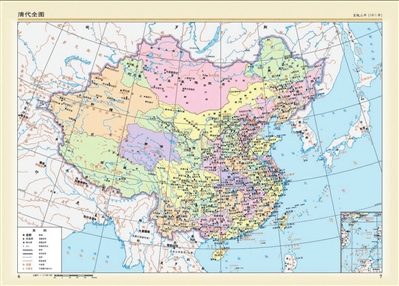

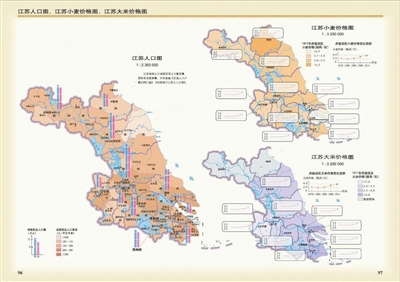

准确、完整还原清朝版图演变过程,对于理解我国疆域奠定与变迁,对揭示现代中国统一的多民族国家形成,维护国家领土主权完整具有重大意义。出版社与主编团队密切合作,利用古今数据开创性地复原清中前期疆域、政区的发展变化进程,第一次绘出清朝分年县级政区边界,通过地理信息系统汇总分类地理要素,将各级边界、居民地与地形地貌、山川河流环境拟合,甄别研判要素点位,在地图上较完美地还原清朝不同时期的分省地理全貌;再叠加经济、自然、文化等信息制作专题图,生成顺治、康熙、雍正、乾隆和嘉庆年间有代表性年份的全国疆域图、分省全图、政区沿革图,以及经济、文化等领域专题图和重大历史事件图,编制成四卷图集。

古地图资料有古代资料解读和地图识别两道门槛,普通人阅读较为困难。中华人民共和国成立后,特别是改革开放以来,各地所藏我国古地图资料相继出现,尤其是在近代地图绘制技术影响下编制的清朝地图大量涌现。这些记载着我们祖辈生活土地信息的图文资料,我们这一代地图人有义务搜集、整理、解读,传给后人。清朝地图因为距今较近而存世量大,良莠并存,尤为需要进行这样的工作。古地图资料也有其现实意义,地图中古居民地选址、古河道走向、古海岸线变迁、交通与军事等内容,可对当代建设起到辅助作用。

《清朝地图集》有重新整理三部《大清一统志》的工作成果,有重回学术视野的康熙《皇舆全览图》《乾隆内府舆图》及清朝各省实测地图等古地图资料,有《天下郡国利病书》《读史方舆纪要》等明清舆地资料研究成果,有主编团队多次边疆考察的地理信息实测数据。我们有能力也有责任通过现代技术手段将上述舆地领域的文化遗产,也是中华文化冷门绝学研究成果比较准确地系统性保存保护下来,编成地图集。

作为《中国历史地图集》的继承者,《图集》汇集近年来新发现的资料和研究成果,使用计算机测绘、制图技术和地理信息系统等手段,在内容精确度上超越前者,力争成为信息时代优秀中国文化传承发展和创新的标志性重大成果。《中国历史地图集》是赠送外国领导人的常用礼品;多卷本《清朝地图集》出齐后,由于地图编制统筹古今内容,系统呈现清朝历史地理整体风貌,诠释中国疆域政区在这一阶段的奠定历程,精心设计的地图表现效果好,可阅读性高,有望也成为宣示中国历史与版图形成过程的重要文化载体,为增强中华文化传播力影响力,加快构建中国叙事体系增加素材,让中国形象更加鲜活、中华文化更加深入人心。