文学馆作为记录文明的“文字博物馆”,始终肩负着传承文化基因、梳理文学脉络的使命。近年来,随着“博物馆热”持续升温,文学馆正以多元姿态回应公众对精神文化的渴求。中国现代文学馆、浙江文学馆、广东文学馆分别以“国家标杆”“数字先锋”“地域枢纽”的定位,勾勒出文学场馆转型的立体图景。在第48个国际博物馆日之际,记者专访了中国现代文学馆常务副馆长王军,浙江文学院院长、浙江文学馆馆长程士庆和广东作家协会党组成员、专职副主席刘春。

中国现代文学馆从“文献仓库”向“文化客厅”转型,成为公众触摸文学、对话历史的新窗口。以“数字化破圈”“红色基因传承”“大众情感联结”为支点,撬动文学场馆从“小众典藏”到“大众交响”的深层变革,为行业提供“学术深度×技术温度×大众参与”的三维发展范式。

浙江文学馆历经20余年筹备,以“传承浙江文学辉煌传统、推动文学创新发展”为核心,打造属于浙江的文化符号,在数字化建设与公共文化服务中探索特色路径,为全国文学馆的数字化转型提供经验。

广东文学馆以梳理岭南文脉为核心,通过“海上明月”“破浪以飏”等主题展厅全景式呈现2000多年文学历程,并以“港澳台侨文学展厅”“鲁迅家”展览厅等特色内容构建差异化坐标。

从“历史瞻仰”到“大众交响”——中国现代文学馆的创新转型

■受访人:王 军(中国现代文学馆常务副馆长) □采访人:唐姝菲(中国出版传媒商报见习记者)

□中国现代文学馆2024年参观量突破27万人次,较2019年增长超170%,从“小众场馆”到“文化地标”,反映了公众对文学怎样的需求变化?

■中国现代文学馆的参观量激增,体现了公众对文学需求的三大结构性转变。从“文本消费”到“沉浸体验”,公众不再满足于单向阅读,更追求与文学场景的深度互动。例如“现代作家书房展”还原冰心、曹禺等10位作家的真实书房,“此地江河浩荡——中国现代文学馆建馆四十年回顾展”设置巴金、老舍等10位作家原声,观众可通过拨打电话听到老舍99年前讲课录音、可触摸朱自清衣箱,日均驻足超千人次。从“历史瞻仰”到“情感共鸣”,展览注重文学与生活的联结。2024年“‘三红一创 青山保林’红色经典展”展出《红岩》狱中手稿,“坐标——馆藏革命文物特展”展出《谁是最可爱的人》手稿,观众通过AI声效与飘雪装置体验《林海雪原》剿匪场景。从“个体参与”到“社群共建”,通过“四季印章”打卡、馆校合作研学等活动构建文化社群。如“北京寻迹·老舍”盖章活动联动老舍纪念馆,吸引5000人次参与。

□中国现代文学馆从“文献仓库”到“文化客厅”的升级中,如何平衡学术深度与大众传播的关系?

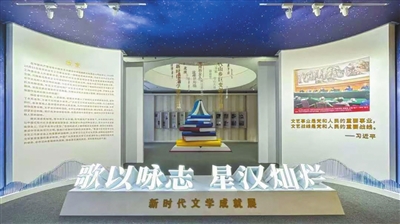

■中国现代文学馆通过“学术为体、传播为用”的实践路径实现平衡。学术支撑展陈,依托98万件馆藏文献(含3.57万件手稿、4.78万封信件),以《中国现代文学研究丛刊》研究成果为基础设计展览。例如“现代作家书房展”结合冰心、曹禺等作家实物展品,展现其创作生态。技术赋能体验,在“新时代文学成就展”中,观众输入关键词即可通过AI生成《三体》场景画面,将学术研究转化为动态视觉叙事。同时,《文学馆之夜》节目通过新媒体传播学术成果,单期播放量超800万。教育链接现实,开设“文章万物——文学中的北京”研学课程,学生通过VR体验《野草》创作场景,将课本知识转化为实景学习。

□未来是否会深化AI技术应用,加深观众对文学的感知?

■中国现代文学馆联合浙江文学馆发布《文学数据管理与应用总体要求》团体标准,深化AI技术应用。作家数字人互动,基于首个智能体鲁迅卡通等作家影像资料开发虚拟形象对话系统,观众可实时提问并获学术支撑的回应,目前正在试运行。手稿智能解析,利用AI以茅盾《子夜》手稿为例展示中国现代文学馆九个部室(含茅盾故居)的工作流程,生成国家一级文物朱自清衣箱迁徙推演动画,同步关联历史影像,增强实物文本理解。文学元宇宙计划,与浙江文学馆共建的“中国新时代文学大数据中心”将推出VR场景,如《子夜》中的上海交易所,观众可切换角色视角触发动态叙事。个性化观展路径,依托馆藏数据,AI智能体为观众定制主题路线。

□中国现代文学馆近年推出的“新时代文学成就展”等展览,如何助力公众理解文学的时代精神与社会价值?

■展览通过以下核心路径深化公众认知。实物实证历史,新时代文学成就展展出王蒙、路遥、蒋子龙和王计兵等作家手稿,观众通过手稿修改痕迹与历史影像对照,直观感受文学记录时代的真实力量。技术活化场景,在“三红一创青山保林”红色经典展中,《林海雪原》展区结合飘雪装置与AI声效,观众触屏拼图还原《红日》小人书场景,身临其境感知革命文学的斗争精神。

□中国现代文学馆如何维持热度,避免“一次性打卡”?

■中国现代文学馆通过以下非数字化策略持续吸引公众。动态内容更新,每年推出紧扣时代脉搏的特展,如文艺工作座谈会十周年、新中国成立75周年特展展示1000余件文物,保持展览常看常新。沉浸式实物互动,如“现代作家书房展”陈列冰心、王辛笛、萧军等书房原物,强化历史代入感。馆际联动与资源共享,作为全国文学馆联盟发起单位,推动跨馆巡展,如“坐标——馆藏革命文物特展”巡展至浙江、内蒙古等地,“王蒙文学创作七十年展”巡展至新疆等地,“奔腾——全国少数民族文学创作骏马奖特展”巡展至广西等地,“《子夜》创作90年特展”巡展至浙江各市地图书馆,结合当地文献形成全国文学拼图效应。

□参观量激增是否对文物保护造成压力?中国现代文学馆采取了哪些保护措施?

■环境精准调控,展厅恒温恒湿系统(温度20±1℃、湿度50%±2%),减缓纸张酸化。文物轮换与修复,实施“原件+高仿件”轮展机制,珍品鉴赏室展柜珍贵文物每年展示不超过30天(次);展厅展示高仿件。加强文学馆安全防护,改造东门安检设备,增强周界红外报警和楼宇自控系统,进行展厅沉降改造。

□全国文学馆数量众多,在数字技术浪潮下,中国现代文学馆如何引领行业发展?

■作为全国文学馆联盟秘书长单位,中国现代文学馆通过以下举措引领行业。标准制定与资源共享,2025年发布全国首个文学领域数字化团体标准《文学数据管理与应用总体要求》,统一数据采集规范,支持地方馆开发特色模块。特色资源活动,按照中国作协要求,联合浙江文学馆建设“中国新时代文学大数据中心”,整合红色文学、少数民族文学等专题数据库,提供跨馆虚拟策展技术支持。国际传播示范,依托馆藏茅盾《子夜》手稿、老舍演讲录音等珍品,构建多语种数字展厅,推动中国文学全球传播。

□中国现代文学馆的数字化如何通过馆校合作、跨界合作让文学融入大众日常?

■发挥全国文学馆联盟发起单位、中国博物馆协会文学博物馆专业委员会主任委员单位的行业引领作用,并融入2025年国际博物馆日系列活动及团体标准发布等重点内容。2025年国际博物馆日以“快速变化社会中的博物馆未来”为主题,聚焦博物馆在文化传承、创新与社会责任中的角色重塑。组织中国博物馆协会文学专业委员会各成员单位紧扣这一主题,通过科技赋能、非遗活化、跨界合作等形式,推出系列主题活动,探索博物馆在新时代如何与公众深度互动、推动文化可持续发展。中国现代文学馆举办别开生面的“馆中文学课”,由常务副馆长授课,成立“小逗号志愿讲解队”,同步上线“推开文学之门、寻找文学珍宝”数字游园活动,文学传承与互联网技术碰撞,奏响文化传播的崭新乐章。

广东文学馆建馆一周年,靠什么吸引70万观众?

■受访人:刘 春(广东作家协会党组成员、专职副主席) □采访人:唐姝菲(中国出版传媒商报见习记者)

□文学馆的建设初衷往往承载着对地域文化的梳理与传承。在广东文学馆的筹备过程中,最想坚守的核心价值是什么?

■如何挖掘、传承和弘扬岭南文脉是我们筹备和建设广东文学馆的过程中最想坚守的核心价值。通过梳理广东古代、近代、现代及当代文学脉络,我们在馆内设置了“海上明月——广东古代文学”“破浪以飏——广东近代文学”等六大主题展厅,以时间为纲,全景式展现广东文学从先秦萌芽到现当代2000多年的非凡历程,将岭南文学的发展脉络转化为可感知的文化记忆,呈现广东文学从受容到包容到交融的历程、从边地到腹地到前沿的发展历程,以及海洋性、市民性、商业性、开放性、包容性的特质。

□我们了解到广东文学馆开馆4个月,接待观众约30万名,接待参观团队210多个,受到社会各界的广泛好评。恰逢建馆一周年,有哪些感受?

■广东文学馆开馆一周年,我们收获满满,感慨万千。从最初的蓝图,到如今成为文化新地标、文学爱好者的打卡地,这一路满是惊喜与感动。开馆一年来,我们接待近70万观众参观,举办了文学大讲堂、文学直播访谈、音乐诗会、文学小剧场话剧表演、诗剧展演、名家研讨会、新书发布会(分享会)、小作家写作坊等文学活动50多场,深受社会各界普遍赞誉。这说明文学的魅力从未褪色,人民群众对精神文化的追求愈发强烈。这一年的成果让我们备受鼓舞,也深感责任重大。广东文学馆有7大功能(收藏、展览、研究、教育、阅读、交流、创意)。未来我们要加快相关功能区建设,进一步深化展陈大纲,丰富展陈内容,充分发挥典藏精品、展览展示的作用。要把文学场馆作为生态来经营,持续开展文化活动,让人流、物流、信息流在这里聚集,营造有生命力的公共设施和文学生态,让广东文学馆在传承地域文化、推动文学发展上发挥更大作用,不负大家的喜爱与期待。

□全国文学馆数量众多,广东文学馆如何保持特色和“不可替代性”?

■每一个地方的文学馆都致力于展示当地最优秀的作家和文学作品。因此,展览内容大不相同、各有千秋,每座文学馆都是地域文化独一无二的“精神坐标”。从这个角度讲,每一家文学馆都是不可替代的。至于广东文学馆的特色,我认为与广东所处的地理位置密切相关,广东毗邻港澳,是改革开放的窗口,因此我们设置了“中流自在:港澳台侨文学展厅”,展示香港、澳门、台湾、遍布全球的华人华侨的优秀文学作品,强调粤港澳侨文学同根同源、同文同宗,展现其在中华文脉传承中的重要地位,突出广东作为岭南文化中心以及在粤港澳大湾区文化交流中的关键作用,这是其他地区文学馆少有的特色内容。

除此之外,我们的“鲁迅家”展览厅也很有特色,与其他地区的鲁迅展览馆着重展示鲁迅的文学成就不同,我们的展厅更多地展现鲁迅作为普通人的一面。例如,鲁迅与许广平是如何从相遇相知到结为革命伴侣的,鲁迅在日常生活中有什么爱好,最喜爱的食物是什么,鲁迅是如何关爱家人,与他的儿子是怎么相处的等等。这一独特视角,为观众打开了一扇深入了解鲁迅作为普通人的生活与情感的窗口,让鲁迅的形象更加立体丰满、有血有肉。

□当越来越多文化场馆拥抱数字化,文学馆“数字转型”最该聚焦什么?如何避免技术冲淡文学本身的魅力?

■广东文学馆聚焦内容的深度挖掘与创新呈现。对广东两千多年文学发展历程中的珍贵手稿、孤本典籍等珍贵资料进行数字化采集,构建权威的广东文学数字资源库。数字化手段应作为文学内容的载体和补充,而非替代文学本身,应确保数字化展示的内容具有深度和内涵,能够真正反映文学的价值和魅力。为避免技术冲淡文学魅力,要坚持内容主导,我们的任何数字化项目需先回答“是否有助于深化观众对文学作品的理解”,如果答案是“否”,那我们就会放弃,不让技术成为吸引眼球的工具。

□站在一周年的新起点,广东文学馆有哪些发展规划?能否透露一两个值得期待的重点项目?

■一方面,持续深化文学研究,依托近6万件丰富馆藏,挖掘广东文学更深层次内涵。另一方面,会大力开展文学惠民活动,打造“鹅潭”系列品牌,邀请知名作家、学者来“鹅潭夜话”聊文学,“鹅潭大讲堂”做讲座,“鹅潭电影院”计划每周六为观众免费放映一场文学电影,并不定期开展“鹅潭诗会”“文学小剧场”等活动。另外,还会依托馆内资源,开发文创产品,如“文学咖啡”等,让观众把文学带回家。

“文学四季在浙里”:这座文学馆如何传承浙江文脉?

■受访人:程士庆(浙江文学院院长、浙江文学馆馆长) □采访人:唐姝菲(中国出版传媒商报见习记者)

□文学馆的建设初衷往往承载着对地域文化的梳理与传承。在浙江文学馆的筹备过程中,最想坚守的核心价值是什么?

■浙江文学有着悠久而辉煌的传统。康熙皇帝曾为浙江题写匾额“浙水敷文”,形容浙江这片山水涌现出的好文章,可见浙江文脉的悠久。在现代文学史上,有句话叫作“一部浙江现代文学史,半部中国现代文学史”,浙江现代作家在现代文学史上构成了中国文坛的半壁江山。进入当代以后,浙江又涌现出一大批以余华、金庸为代表的被大众所熟知的优秀作家。

所以浙江文学馆在筹备时,首先面对的问题就是要怎么样把浙江文学辉煌的传统传承下去。有句话叫作“经典永流传”,对于浙江文学馆建设来讲,我们要坚守的核心价值就是要继续推动浙江文学不断勇攀新的高峰。我们是站在巨人肩膀上,浙江文学馆有丰富的资源,而以鲁迅、茅盾为代表的文学标杆,也对浙江文学馆的建设提出了更高要求。我们要充分发挥浙江文学院和浙江文学馆一体两翼的作用,做到“引进来”和“推出去”,一方面通过浙江文学馆的建成把优质的文学资源汇集到浙江,同时又能够通过文学馆把更多浙江优秀作家推出去。

□浙江文学馆拥有全国第一个文学数字化体验展厅,从浙江文学馆文学数字化系统到中国新时代文学大数据中心,数字化是否已成为浙江文学馆的核心竞争力?这些实践对全国文学馆的转型有何示范意义?

■关于浙江文学馆的数字化建设,我们在2023年4月场馆尚未完全建成时,就在中国作协支持下与中国现代文学馆签约,共建中国新时代文学大数据中心。在文学馆建设中,我们充分应用数字化技术,除智慧场馆建设外,还在展厅专门设立全国首个文学数字化体验厅。去年承办全国文学馆联盟年会时,我们提出“共建、共融、共享”全国性文学馆数字服务平台的构想,前不久我们在北京发布了全国首个文学数据标准。这些成果体现了浙江文学馆在文学数字化方面为全国同行探路的初衷。我们的目的是通过自身实践,不仅为全国文学馆的数字化转型提供经验,更要努力探索文学数字应用的可能途径。

作为文学馆,我们没有博物馆自带流量的展品,也没有图书馆强大的文献借阅功能。如何呈现文学的独特价值和魅力?数字化是一条很好的路径。我们希望为全国文学馆同行抛砖引玉,同时欢迎文学界同行共同合作,拓宽中国文学数字应用的前行道路。

□在数字化浪潮中,如何避免技术喧宾夺主?确保文学的情感深度不被数据化稀释?

■这个问题确实是我们在数字化建设中需要重点关注的。单纯依靠设备和技术不是文学馆追求的方向,我们不能一味炫技,技术应始终为内容服务。

在文学馆数字化建设中,我们一方面非常关注数据库建设,目前浙江文学馆的大数据中心正致力于各类文学数据库的建设,如红色经典数据库,拟与浙江大学合作开发中国文学“走出去”和引进翻译作品的数据库;另一方面,按照张宏森书记调研浙江文学馆提出的要求,我们要重点聚焦“正在发生的文学”,通过设立“文学热力值指标”,把全国正在举办的文学活动、刊物上发表的文学作品、中国文学的国际传播成果以及全国文学地标等,通过数字化形式第一时间形象地展示出来,这是我们的努力方向。

总之,技术是为内容服务的,未来中国文学大数据建设也将致力于内容建设,也希望得到全国文学界同行,尤其是文学出版单位、创作单位的支持。

□接下来,浙江文学馆有哪些发展规划?能否透露一两个值得期待的重点项目?

■通过开馆一年半的实践,我们初步明确了场馆建设的方向。下一步,我们将坚定地将浙江文学馆打造成文学打卡胜地,进一步建设好浙江文学馆这座令人向往的文学殿堂,更要为繁荣创作推动文学浙军在新时代创造新辉煌尽到一份心力。在文学公共服务方面,我们将大力开展面向公众的“文学诗教”活动,这是我们开展文学通识教育的突破口。其实在建馆前,我们就经过充分调研,选择“诗教”作为浙江文学馆开展文学通识教育、提升公众文学素养的有效载体。经过一年实践,“文学诗教”活动已在浙江全面启动,我们推出了“文学诗教”接力计划,目前该计划已列入浙江省政府文化强国建设重点工作,也作为省作协下一步的工作重点。我们将以县域为单位,以学校为终端,覆盖全省11个市、100个县区,同时感谢《诗刊》将全国诗歌教育中心落户浙江文学馆,目前我们正在全省铺开挂牌“浙江文学院(浙江文学馆)诗教实践基地”,也在积极筹划出版“诗教计划”相关的读本。