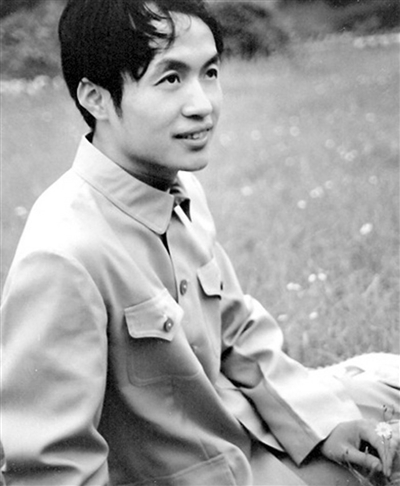

○胡少卿(编辑)

提起顾城,很多人有心理障碍,因为他在1993年曾成为爆炸性新闻的主角:著名朦胧诗人顾城在新西兰激流岛杀妻自杀。这个黑暗的结局使他的一生蒙上阴影。没有人会愚蠢到为杀人辩解,错了就是错了,这无可更改。但不能仅仅停留在道德义愤的层面,还应该深入了解事件背后的复杂性。隔了20年,或许能看得更清。

简捷地说,顾城是一个没有长大也拒绝长大的孩子。在1980年的诗《简历》开头,他写:“我是一个悲哀的孩子\始终没有长大”。在1981年的诗《我是一个任性的孩子》结尾,他写:“我是一个被幻想妈妈宠坏的孩子”。这都是他对自己的精准概括。在我们变成“成年人”的过程中,都有过这样那样的不适,后来就习惯了,应付自如;而顾城则偏执地停留在最初的状态,无法学会生活。他不能理解为什么要和大家讲一样的话,为什么一节课就是45分钟而固定地这节课学数学那节课学语文。他甚至为天黑生气:我还要玩呢,为什么天就黑了?他始终难以进入社会为他设定的框架,也无法担当“丈夫”和“父亲”的角色。他这样描述自己的感受:“他如此忠于自己的心和感知,以至逃离了人世。”

他喜欢自由,喜欢纯洁,喜欢美和非功利,而世上的一切恰恰都在走向反面。随着年龄增长,我们通常会变得老成世故,顶多把理想埋在心里,构成一种分裂的人格,而顾城却要表里如一,知行合一,“在现实里做着文字里的事”。他是多么骄傲地说:“看着那堆尘土的生活——我知道我什么也不要。”他骄傲到觉得吃饭是一种耻辱,因为这是他唯一有求于尘世的东西,为此他虐待自己的胃,随便给它喂一些乱七八糟的东西。理论上讲,这样的活法是不可能活到中年的。他自己也很清楚,他说:“我是死了的人。实际贾宝玉根本不能有超过十七岁的生活。”

机缘凑巧的是,顾城拥有了两种幸运,其一是写诗成名,其一是与谢烨一见钟情。这两种幸运将这个“悲哀的孩子”纵容到了37岁。在顾城和现实生活的紧张之间,谢烨是隔离带和缓冲带,顾城依靠谢烨抵挡社会,谢烨是他的天、他的壳。如果谢烨没有了,他就如同被掀掉了壳的蚌一样,将鲜红的嫩肉暴露在空气中。

顾城内心缓解与现实对立的方法,是诗和哲学。他后期的诗歌写作支离破碎,难于索解,而后期的散文性文字则直接透露内心的秘密。他和中国传统的修心之学——禅宗与老庄遇合,形成了自己的“自然哲学”,想依靠它获得一种超脱的生活情怀。他追溯中国文化中最美丽、最具灵性的那类文学想象——竹林七贤、桃花源、唐诗、《红楼梦》、《浮生六记》,希望借此申明人可以“生如蚁而美如神”。这点点滴滴的灵光乍现、内心坦白、自我确认,都集合在这本《顾城哲思录》中。

没有人有义务长期容忍一个麻烦的天才,在1990年代更加世俗化的氛围中,谢烨终于也想过普通正常的生活,她试图和一个追求者结婚。这对顾城来说意味着彻头彻尾的失败,他成了真正的孤独者。“你们都到生活里去了,生活里人口众多,你们为什么要认识我呢?”骄傲的失败者往往玉石俱焚,最后的结局事发偶然,但又带有必然,如顾城那明慧的比喻:“命运不是风来回吹,命运是大地,走到哪里你都在命中。”

《顾城哲思录》里的文字未能带给顾城平静的生活,但却有可能使我们平静下来,因为我们没有傻到把别人当作自己的壳,而自己窝在壳里做蚌肉。我们都有人世风雨历练出来的坚硬外壳。顾城死于过于柔软,我们则可能死于过于坚硬。所以要读顾城的文字,让我们的内心柔软一点,让我们不忘“初心”,向往自由,让我们敢于面对爱与美,并将之作为生而为人的最重要的意义。